〔20200720〕第14回 対話、内的対話、「第2の内なる声」

〔20200720〕第14回 対話、内的対話、「第2の内なる声」

《期末レポートのお知らせ》(再録)

課題

第2〜14回の講義のうち1回を選び、そのなかで、①新たに発見した事実〔一つで結構です〕とその考え方、②それについての従来の自分の考え、③自分にとっての「新しさ」の理由、を書いて下さい。(とくに字数の指定はありませんが、普段の授業コメントより一歩深めて書いてください)。

送付先のメールアドレス

bukkyo.bukkyo2017@gmail.com

締切、送信上の留意点

送信期間は7/27月〜7/29水。

「件名」には必ず、学番―氏名―2020期末レポート を明記してください。

レポートは添付ファイルではなく、メール本文に書いてください。

《お知らせ》(再録)

◯この授業の講義メモ、皆さんの事後のコメントのいくつかは、

https://kyouikugenron2020.blogspot.com/

に掲載します。授業の折には、このブログにタブレットやスマホでアクセスするか、それよりも望ましいことですが、事前にパソコンから印刷してください。

◯授業終了後に皆さんのコメントをメールで送付してください。

送付先のメールアドレス、締切、送信上の留意点は以下の通りです。

bukkyo.bukkyo2017@gmail.com

編集の都合上、水曜日の18時までに送信してください。

「件名」には必ず、学番―授業の日付―氏名 を明記してください。

また、コメントは添付ファイルではなく、メール本文に書いてください。

なお内容的には、①新たに発見した事実〔一つで結構です〕とその考え方、②それについての従来の自分の考え、③自分にとっての「新しさ」の理由、を含んでいるのが望ましいと考えられます。

あるいは、講義メモを読んで、質問したいことを書いてください。

《みちくさ》

彼女の歌の魅力は、歌というよりは言葉である、という点にある。――「さくら」。

《第13回講義へのコメントより》

【語義と意味との同心円構造】

今回の授業では、語義と意味との構造について発見することができた。「初恋」と聞くと意味がわからなくても文字から読み取れるように、「初めての恋」ということが分かる。「筆箱」と聞いても、筆記用具を入れるものということが文字から分かる。私はこのように一般化された意味があるので人々はコミュニケーションをとることができ、世界がつながっているのだと考えていた。しかし、実際には「初恋」というものはその人の経験に基づいて様々なもので、「楽しい」と感じる人もいれば「悲しい」と感じる人もいて、イメージの概念は人それぞれ異なっているということが分かった。「おみくじ」の例からも分かるように、現在のおみくじの普遍的な意味は「運勢占い」などが一般的だが、グループ的意味や個人的意味で「死と因果関係があるもの」とイメージされることが多くなると「語義」事態が変動されてしまうという。調べてみると、「確信犯」という語義は本来、「政治的・思想的に基づいて正しいと確信して行う行為や犯罪」だったが、人々の経験やイメージが積み重なり、現在は「悪いことだと自覚しながら行う行為や犯罪」という意味が一般化されている。これが語の意味の構造であり、現在使われている言葉が将来的に異なった語義で使われる可能性もあることが分かった。

今回の授業で新たに発見したことは、語の全体としてもつ多様な意味を3つの同心円の層によって理解できるということである。語義は安定的であって、変動しないものであると私は思っていた。しかし、グループ的意味や個人によっての意味によって変動することがあるということがフレデリック・ポランの同心円の層による理解によって私も理解することができた。また、各層をくぎる境界線はあまり固定的ではないことにも驚いた。言われれば、確かにと納得できたが、ある程度境界線は固定的であると思っていたのでそこにも新たな発見があった。意味の構造というものについて普段はあまり考えずに、ことばを使っているが、考えてみると面白いものであると感じた。

【私のことばは自分のものか、歴史的社会のものか?】

今回の新たに分かったことは、フレデリック・ポランが3つの同心円の層によって語が全体として持つ多様な意味を理解しようとしたことである。この3つの層の一つ目の層は普遍的意味である。これは最も安定的な層であり、三角形を例にとると、その定義を示している。次に第2の層とはグループ的意味であり、語義と関連付けられ社会のなかのあるグループが使用し定着した意味である。これもまた三角形を例にとると、三人組や三角関係などがある。そして最後に第3の層とは個人的意味であり、その語に込められた個人的な思入れなどが意味の中に含まれている・これらは、すべてが普遍的な意味と何らかの関係を持ち、その境界線は変動的である。また、その変動の度合いは、第1層から第2層、第3層になるほど大きくなる。

高校生の時倫理の授業で、言葉とは私の口から発せられていても自分のものではない(自分が使っている語は自分が創り出したものではないから)という考え方を聞いた。しかし今回学んだポランのかんがえかたからすると、言葉(言語)自体は私のものではなくても、その意味はすでに創り出された時の意味は成しておらず、少なからず私の中だけの意味が含まれているので、私の口から発せられた語は私のものであるといえるのではないだろうか。私が以前倫理の授業で聞いたこの考え方も、難しくあまり理解できていい部分も多いので、そもそもこの考察も的外れなのかもしれないがとても気になるところであった。

〔①言語の習得は、その根底において文化・歴史的なものと自然的なものとの「せめぎ合い」を特徴としていた。②また語の意味は、語義と意味との関係が示唆するように、歴史的社会的なものと個人的なものとの複雑な関係をもっていた。③ことばと考えは直接的には一致しない。たとえば、個人レベルの事例を取り上げれば、自分が抱いている考えをことばで上手く表現できない、ということがある(詩人が詩作でぴったりしたことばが浮かばないというような場合など)。そのように、自分の考えや感覚・イメージを過不足なく表現するために語をさがすのである。

これらの3つの状況を考慮に入れると、自分の口から出たことばでも社会の考えを表している、というのはやや単純な見方でしょう。自分の口から出たことばについて、自分のなかでよく考えたことばと、そうでもないことばとでは違いがあります。自分のなかでよく考えたことば、それが表す考えは、その社会で他の人も言っていることでも、自分自身のことばであり考えである、と思われます。そうでもないことばは、必ずしも自分自身のことば・考えとは言えないでしょう。〕

【常識について】

今日知ったことは「当たり前」と思っている知識や常識は、発達過程の中でどんどん形成されているものであり、また歴史を重ねて常識として認知しているものであるということである。

ことばの一般化とあったが、これがなければ確かに言語によるコミュニケーションは不可能である。「りんご」と言われれば、当たり前に、赤くておいしいあのりんごを思い浮かべるが、これは当たり前ではなく、発達のなかで無意識のうちに生まれた認識であった。

また血液型は1900年まで知られていなくて、輸血など血液型気にせずしていたことに驚いた。これは今生きている私が勝手に常識としていたことであり、発見されていない時代では知られていなかった。歴史というものは、言語においても、人の当たり前と思っている知識においても、与える影響が大きいとわかった。

今回の授業を通して、創造的なものと常識的なものは密接に関連していることが分かった。それは何かの発見・発明から応用され、世界的にも認められることによって常識となるというように一連の流れがあることを示している。新発見・新発明は、それらが一般の人々に教えられることによって共通の常識となる。また、その常識のさらに上に立つことによってその発見・発明をより高度なものに繰り広げていける。

私は今まで、新しい発見・発明と自らの中に取り込まれている常識の関連性について考えたことがなかった。今回の授業を受けたことによって、自分たちのなかではごく当たり前となっている常識は、他者による発見・発明を経て、いつの間にか万人に共通するものへと変化していくことが理解できた。

この点において、例えば、薬なども「これにはこの薬が効く」というように、それを新しく発見・発明することによって、生み出され、応用することでそれは常識となっていく。そして、さらにその上に立つことによってより良いものを作り出せる。私なりに他のことに当てはめてみることでさらに理解が深められた。

今回の授業で子どもの感覚から知覚になる子どもの語の意識についてわかった。そしてその先に形式的思考、創造的思考があることを知った。俗に天才と呼ばれる芸術家には創造的思考が大きく発達しているのかなと思った。また、現在私たちは血液型というものをきいて違和感を感じないが、血液型というのはたった100年前に発見されたものだと知った。その知識が現在わたしたちにあるのは昔の人が一般知識に必要であると専門的な教科書ではなく中学、高校の教科書に載せた。ここで創造的なものと常識的なものが繋がるところが見えた気がした。

【ことばの曖昧さについて】

今回の授業では、ことばが曖昧さを持っていることは、ことばの利点でもあり弱点でもあるということを知った。本文で使われていた「初恋」を引用すると、「初恋は甘酸っぱい」といういい文句がある。子どもながらに聞いたときは、レモン味の飴を舐めていたという理解が生まれていた。しかしそれは、比喩的たとえであって、味がするはずもなく、うまくいかないという意味が込められている。自分の理解と他者の理解が違うことは、私は面白いと思ってしまう。私にはそんな考えできないことも相手は考えついているのだから。意義がないと面白いものも面白くなくなる。だから、子どもが話す意味がない(意味を分からずに話す)ことばは、私には通じないから面白いと考えた。

【感覚、知覚、思考について】

今回の授業を通して、新たに発見した点は自己と他者の言語的交わりに不可欠なものである一般化の先にあるものは知覚だということであった。知覚というものを得るとその人のなかで一般化されているものから一般的な言葉の意味の範囲が広がっていくものではないかと感じた。また、この形式的思考から創造的思考に移行していくのは、人間の思考の発達に終わりがないことを示し、創造的思考の先もまた人間の思考を深めるものがあるのだと思った。人間の思考について考えていくと、家族の中で通じる一般化や学校のクラスの中で通じる一般化など一般化とはその輪の中の人達で通じる言葉であると改めて感じることができた。一般化の先に知覚があり、知覚の先に創造的思考があるということが新しく感じたのは、思考の先は何なのかということを考えることを普段はしないからだと思う。そのため、授業内に出てくる思考について普段の生活で当てはめて考えてみると非常に面白く感じた。

私が第13回の授業の中で新たに発見した点は、形式的思考と創造的思考についてです。幼年期などの子どもは、松・竹・梅に共通するものは木であるというように、共通表象と形式的に整理された概念があることを学びました。しかし、人間の思考は形式的思考で終わるわけではなく、その先には創造的思考があることが分かりました。私は今まで、子どもは形式的思考が主な考え方であり、そこから創造的思考にはならないと考えていました。自分にとって新しい発見となった理由は、そのような思考の特徴には、一般的・抽象的なものの概念を用いて、個別具体的なものをより深く理解することを可能にするということを初めて知ったからだと考えます。確かに、絵画の鑑賞の例からもよく理解できるように、一目で分かるような概念を認識することで、その奥にあるたくさんの個々の意味が理解できるようになると感じました。だからこそ、今私達も、なにかを見た際にはすぐに分かる特徴などから、その裏や奥にはなにが隠されているのだろうや、どのような意味があるのかななどと深く考えることができるのではないかと感じました。

【内言から外言へ】

今回の授業では、内言を外言にするということとは膨大にふくらんだ意味をわずかな語で語ることだということを学んだ。その意味の全体を僅かな語で伝えることは難しいことを学んだ。自分が思っている感情などを少ない言葉で伝えることは難しいなと思った経験があったのでそれはこういう事だったのかと思った。自分の語彙力が少ないということが理由だと思っていたが、それもあるだろうけど、自己の内言のもつ意味を言い表すことはできないと書いてあって、納得した。

《第14回講義へのコメント》

【対話の本質について】

私が今回の授業で新たに発見した点は、対話の特質についてです。対話とは、AとBという異なる2つの論点が合わさり、Cという新しい概念を生み出すものであり、AもBも変わるものであることが分かりました。対話は対論と異なりどちらの意見も変わるというところがあり、より創造的なものは対話だということが実感できました。

今まで私は、対話はお互いの意見を話し合い、お互いの意見が深まっていくとしか考えたことがありませんでした。そのため、今回の授業の中で、お互いの論点が合わさりあいのところは、これまでの私の考えでもありました。しかしながら、論点が合わさりあい別のCという新しい概念を生み出すというところが、私にとって新しい発見となった理由です。

そして、対等な関係で対話するからこそ、自分たちが予期もしなかったような第3の考えが誕生するのだと実感しました。そのため、保育者としても子どもと対等な関係であることで、子どもとの対話の中で、新しい考えが誕生しより深い保育に繋がるのではないかと考えました。

今回新たに発見した事実は対話の本質として対話者たちが対等であり、そこに相互のリスペクトがあり、それを基礎にして、「新しい考え・意味・ことば」が産み出されるという2点があげられることです。

私は今まで対話は話をする、話し合いをするなどの会話のようなものだと思っていたので対話者たちの関係性は関係ないと考えていました。

でも「新しい考え・意味・ことば」を産み出されるときに対等な関係ではなく上下関係が存在していると相手の考えに影響を受けてしまうからこの対話の本質の2点は因果関係があることがわかりました。

また対話はいろんな領域にも拡がっていて教育や治療などにも使われていて対話はとても大切な役割を担っていることがわかりました。保育の現場でも保育者と乳幼児と対等な関係であることを忘れずに接していくことがいい保育に繋がると思いました。

【対論と対話】

今回の授業では、対話と対論の違いについて発見することができました。

私は、従来、対話と対論では、漢字は違うけれど、意味はほぼ同じものだと思っていました。人と人が直接的に(面と向かって)言語的なコミュニケーションをとるものであるということだと思っていました。ですが、対話には、対話者たちの中で「新しい考え・意味・ことば」が生まれてくるという、特別な性質があるということを新たに発見しました。それは、対論にはない性質です。対論は、二つの意見が対立して、勝ち負けがつき、負けた方は勝った方に従わざるを得ないので、意見は必ずどちらか一方のものになってしまいます。しかし、対話は、二つの意見が対立することなく、あわさることで、また新たな意見が生まれるということです。二つの意見が上手く調和することで、新たな一つの意見が生み出されるので、意見の生まれ方(成り立ちの過程)に違いがあるのです。よって、対話の方が対論より、創造的であるものだと言えるのです。なので、かつて私が考えてたように、同じ意味が込められているという考えは、誤りであったということに気づくことができました。

さらに、対話において「新しい考え・意味・ことば」が誕生すると述べたが、これらが誕生するにあたって前提となるのが、対話者の対等性つまり、「意識の同権性」があることであるということも新しい発見でした。これは、対話者同士が対等ではなく、どちらかに権力があり上下関係があれるとなれば、意見は権力のある方に偏り、最終的に権力のある方の意見が採用されてしまいます。なので、本来なら「新しい考え・意味・ことば」が生まれるはずなのに、何も生まれない意味のないものになってしまいます。だからこそ、対話者同士で上下関係があってはならないし、対等性やお互いをリスペクトする気持ちが必要不可欠になるのだということが理解できました。従来私自身、人と対話する時に、そこに対等性があるか、相手をリスペクトしているかなど、一切考えずに行っていたので、その対話から何か新しいものが生まれたかと問われると、そうではないと答えざるを得ないと、自分自身を振り返ってみて、思いました。なので、自分にとって、何も考えずに対話を行なっていたため、新しさを感じました。対話とは無意識に、そしてなにも考えずに行うのでは、意味がなくなってしまうので、前提として先ほど挙げたものを意識して、行う必要があるのだと考えました。

【対話における沈黙の意味】

私が今回新たに発見した事実は会話の中で生まれる沈黙についての考えである。ここでは沈黙は「複雑な意志的行為」=「考え直し・諸動機の闘争・選択などを伴う(心理的)行為」とされている。私は今まで人との対話で生まれる沈黙の時間というのはお互いに話すことがなくなったり、自分の意見に対し、鋭い意見をされたときに何と返していいのかわからないから黙り、沈黙が生まれると考えていた。しかし、この講義内容を踏まえた上で考えてみると沈黙の間に何も考えていないということはあまりなく、テンポよく対話が進んでいて自分の理解が追いついていないときに頭の中を整理する時間であるなと思った。よく、沈黙の時間は気まずいなどとネガティブな捉え方をしてしまうが、自分も相手も意図的に沈黙という状態を作り出しているのかもしれないと考えると、決してマイナスな時間ではなくむしろお互いにとってプラスな時間になるのではないかと考えた。

【対話者たちの対等性】

「新しい考え・意味・ことば」の誕生などの真理の研究は、対話者たちの対等性が必要不可欠であるということが、今日の授業ですごく印象に残っている。確かに上下関係がある中である事について真反対の見解をもっていた場合、自然と上の立場の人の見解が正しいと思い込み、自分の考えを放棄しようとする。互いの関係が対等であり、上の者の言葉が絶対という考えにならないことが、新しい考えなどを生み出す上で必須の条件であると考えられる。

これは保育していくうえでも言えると思う。子どもと会話をしていくなかで保育者は、子どもと対等な関係であり、子どもの発言や考えを否定するような言動をしてはならないと思う。大人が教えることばかりではなく、子どもから学ぶことも多いという認識をしっかりと持つことが重要であると考えた。

【対話における非言語的要素】

今回の授業で新たに発見したことは、「フェイス・トゥ・フェイスの会話」は会話のあらゆる特質を持っているが、「マスク越しの会話」や「ビデオ通話」、「ラインなどでの文字情報+スタンプによる相互の応答」などは「フェイス・トゥ・フェイスの会話」に完全に変わることはできないということだ。私は、ここにあがっているどの方法も利用するが、 「フェイス・トゥ・フェイスの会話」と「マスク越しの会話」はそこまで変わらないと思っていた。ビデオ通話などは、直接会って話していないという部分で完全に代替することはできないことは想像がつく。しかし、マスク越しの会話は、直接会っていて、目を見て話すことができる。マスクをしていても顔すべてが見えないわけではないからほとんど同じだと思っていた。しかし、よく考えると、マスクをしていると表情がはっきりとは見えない。会話はことばを聞くだけではなく、表情や身ぶり、イントネーションで感じ取ることもある。私自身、表情を判断するときに一番判断しやすいと思う部分は口である。マスクはその口の部分が隠れてしまっている。そのようなことを含めて考えると、 「フェイス・トゥ・フェイスの会話」に完全に変わることができないと分かった。完全に 「フェイス・トゥ・フェイスの会話」ができる時が早くきてほしいと思う。

今回の授業で新しく発見したのは、表情やジェスチャーがどれほど大切になっているかである。今のコロナの状況になるまでは、隣に友達がいてもお互いに目を合わせて話すことを無意識にもしていなかった。しかし、今の状況になって友達に会わずにいると、いかに横に人がいて目を見て話すことがコミュニケーション、言葉を交わすにあたり大切なことかに気づいた。また、私はスーパーでアルバイトをしているため、今は透明のシートにマスクがあるため声を聞き取りづらい。そこで目を合わせてしっかり話すことで聞き取れることもある。この状況になってこそ、気づく「ことば」が持つ力があった。

ことばが理解しやすいのは聴覚的知覚と非言語的なモメント、つまり視覚的知覚の両方を備えているからだという事実を学んだ。これまで私は、ことばの理解は聴覚的知覚のみで十分だと考えていたが、現在、世界的に厳しい状況下にありバイト先等でも互いにマスクをしてパーテーションの反対側から話をする機会が増えた。それにより、相手の話している内容が全く理解できないことも珍しくなくなった。このことから、マスクのなかに隠された表情や口の動き等がことばの理解にどれほどの役割を果たしていたのかを自らの経験から痛感した。また、マスクとパーテーションが見慣れるほど溢れかえった現代だからこそスムーズに落とし込めたのかもしれないと思うと、この事実は私にとって非常に新しさをもったものだといえる。

【他者との対話と内的対話】

今回の講義で私は、対話について新しく学んだ。

今まで対話は、自己との対話である独り言とは関連しない全く別のものであると考えていた。しかし、対話は対話者たちが対等であり、そこに相互のリスペクトがあること、それを基礎にして、「新しい考え・意味・ことば」が産み出されること、これらの2点が本質であり、これを含んでいる会話は、様々な領域に拡がっていると新しく学び、他者との対話と自己との対話とは不可分の関係にあり、自己との対話を通して成長し、他者との対話を行うことができることを学んだ。

また、造語で生み出したような子どもの考えや感じ方、イメージが活かすことなどから。保育においても「対話的」な関係は大切であると感じた。

【「子どもを導く」と「子どもに導かれる」】

今回の授業を通して、子どもたち、保育者ともに導き、導かれる存在だということが改めて理解できた。ツバメの事例では、子どもたちの興味・関心をもとに保育者が提案するテーマで子どもたちを導く。子どもたちの興味の状態から保育者が導かれ、観察する期間を判断する、という風に保育者と子どもは相互に導きあっている。このことに加え、今回、子どもが導くというのは、子どもの「興味」という面から保育者が導かれるということであることが分かった。子どもの興味・関心無しにはこの導く・導かれるという関係は成立しない。子どもの興味こそ保育者の大きな発見や次の何かにつなげられるきっかけともなるため大切なものだと思う。「保育は子どもを導くものだが、子ども(の興味)に導かれることなしには、導いたことにならない」ということばから今回、また深く理解ができたため、私にとって新しいものとなった。

《第14回講義メモ》

対話、内的対話、「第2の内なる声」

はじめに

初回の講義で、社会福祉や教育について考察する基礎には人間論が必要であり、それにアプローチするには、4つの観点が重要であろう、と述べた。その4つの観点とは、①人間における自然的なもの(人間的自然)、②人間と言語、③自我の発達、④社会的実践と個人、であった。そのうち、今回の学期の講義では、①と②とを論じた。

本日の今学期最後の講義では、③と④とを念頭におき、その内容のうち、②と関連づけて考えられることを取り上げておきたい。それは、「対話」であり、それに続く「内的対話」であり、さらに、内的対話を具体的に捉えるために必要となる「第2の内なる声」についてである。

なお、今回の講義のブログ(「人間発達への眼差し2020」)はそのまま置いておく。また、来年度の講義科目「教育原論」では、上記の③と④とを中心に講義する予定である。ブログも新設する予定である」(「人間発達への眼差し2021」https://kyouikugenron2021.blogspot.com/)。関心のある方は自由に閲覧していただいてもかまわない(ただし、本年度と来年度の「教育原論」は上記のように内容の違いがあるものの同一科目なので、本年度に単位を取得した者は、かりに来年度の開講のものを見てコメント・レポートを書いても単位とはならないことは了解されたい。もちろん、質問に対してはお答えするつもりである)。

I 広い意味での言語的な直接的交わり(話しことば)

まず、対話について考察するために、対話をも含む言語的な直接的交わり、言語的コミュニケーションあるいは会話について、そこで使用されることばである話しことばについて、考えてみよう。会話の中心には「ことば」があるが、それと同時に、「表情・身ぶり・イントネーション」という非言語的なモメント、言語に付随しているがそれ自体は意味をもたない音、話し手の顔の表情や身ぶりという、ことばの本体とは言えないモメントから、取り上げることにしよう。

【表情・身ぶり・イントネーション】

ここでも、重要な観点は、言語は人間の種および個としての生存・自己保存に直接に関わるものでるが、それと同じように、ことばと同時に表現されるものもまた、そのような生存・自己保存に関与するものであることだ。

その点で参考になるのは、ヤクビンスキー(1892-1945)が述べていること――ことばを聞くだけでなく表情・身ぶり・イントネーションを知覚することは人間の本能的志向であるということ、である。

ヤクビンスキーは次のように述べている

——「私たちは本能的にお互いを見ながら話している。子どもは、しゃべって返答を待つとき、手で母親の顔の向きを変える。まさしく、会話するときにお互いを見ようとするこの本能的志向は、こうして、理解のあらゆる可能性を用いるのに役立つようになったし、私が思うには、懇談のための場所である客間で誰かに背を向けて座るのは「無作法」であるとする習慣の原因の一つであろう。」(「対話のことばについて」第19節、邦訳『ダイアローグのことばとモノローグのことば』田島充士編、福村出版、2019年、p.23)

コロナ禍のなかにおける、何らかの度合いで直接性をもつ、言語コミュニケーションについて考えてみよう。①「フェイス・トゥ・フェイスの〔向かい合った〕会話」、②「向かい合っているがマスク越しの会話」、③「ビデオ通話」、④「電話」、⑤「ラインやメッセンジャーにおけるような、文字情報+スタンプによる相互の応答」、という種類が現にある。

これらを比べてみると、直接的な言語的交わりの特徴がより明瞭になる。

①と②の違いは口の動きが相手に見えるかどうかである。

③以降は、眼の前にいない人との会話である。

③と④とを比べてみると、③は顔が見え、④は音のみが聞こえる。

⑤は、もはや顔も見えず声も聞こえないが、メール等とは違って、相互の素早い応答性が特徴である(スタンプの使用も含めて)。

以上をまとめてみると、①は会話のあらゆる性質をもっているが、②〜⑤のそれぞれはその性質の一部を担っているので、①の部分的な代替になるにはなるが、完全に代わることはできない。①と③とは一番近い関係にあるが、それでも、現実感という面では、③は①の代わりはできないであろう。

【話しことばの特徴】

以上のように、「フェイス・トゥ・フェイスの会話」が直接的な言語的交わりの典型事例であり、それ故に、それを担う「話しことば」の考察にとっても典型な実践事例である。これらについて、ヤクビンスキー(前出「対話のことばについて」1923年)やヴィゴツキー(ヴィゴツキー『思考と言語』第7章、ヴィゴツキー、ポラン『言葉の内と外』神谷栄司編・共訳・著、三学出版、2019年)が述べるところによれば、次のような点がその特徴となる。

・同じ状況のなかにいる人と語り合う。〔相手が見える〕

・同じ状況のなかにいるので、当然ながら、同じ話題を持つ。〔「いま何が問題になっているのか」を了解しあっている〕

・お互いに応答しあう。〔順次のやりとりがある〕

こうした条件から生じる言語的特徴とは次のものである。——省略されたことば〔相手のことばと自分のことばを足すと文になる、という具合に〕。主語のないことば〔そのことばで誰が主語なのかはお互いに自明であるので〕。時には、単語だけによる応答〔それとは逆に、書きことばにおいては、詳細なことばとなる〕。非言語的様式(表情・身ぶり・イントネーション)による補完。応答における「自動主義」(「自動主義=オートマチズム」はヤクビンスキーの表現)。

また、上記の「会話」の条件から生じる心理的特徴は、次のものである。——語る動機をお互いにつくりあう。つまり、相手の発話=自分の応答の動機、自分の応答=相手の応答の動機となる。したがって、際限なくと言ってもいいほど、おしゃべりができる。〔それに対して、書きことばにおいは、1つの文のなかである語を次の語でつなげる動機、ある文から次の文へ移る動機を自分で見つけて自分で実行しなけねばならない〕。

また、ことばが非言語的なもの、つまり、話し手の表情・身ぶりという視覚的知覚と、イントネーションという聴覚的知覚とを伴っているので、理解しやすいことである。

II 対話の特質

対話は、直接的な言語的交わりである会話に含まれるが、そのなかでも、特別な性質を帯びている。会話の他の種類とは違って、対話の本質は、対話者たちのなかで新しい考え・意味・ことばが生まれてくる、という点にある。

【広い意味での言語的交わり(話しことば)と対話、たとえば対論(ディベート)と対話との違い】

劇作家の平田オリザは、極めて興味深い対話論を展開している。その要点は、対論(ディベート)と対比するならば、対話の特徴が新しい考えを生み出すこと、にある。たとえば——

「対論」=ディベートは、AとBという2つの論理が戦って、Aが勝てばBはAに従わなければならない。Bは意見を変えねばならないが、勝ったAの方は変わらない。

「対話」は、AとBという異なる2つの論理が摺りあわさり、Cという新しい概念を生み出す。AもBも変わる。(平田オリザ『わかりあえないことから―コミュニケーション能力とは何か』講談社現代新書、2012、pp.102-103)。

ディベートと対話(ダイアローグ)とでは、どちらが創造的であるかは、以上の特徴づけから明らかであろう。

平田は「話し言葉を書くという特殊な職業」(平田、前掲書、p.93)としての劇作家の観点から「対話」を考察する。つまり、劇中での対話を書くという実践の必要性から考察しており、その限りでは、極めて具体的である。(もっとも、権力と対話、言語と対話についての一般理論に話が及ぶと、とたんに辻褄があわなくなると感じられるが、それについては別の機会に述べるとして、ここでは省略)。

【新しい考え・意味・ことばの誕生】

「新しい考え・意味・ことばの誕生」が、対話を他の種類の会話から区別するエッセンスである。これは、先述の言語学者ヤクビンスキー、対話による精神的な疾患・困難の治療を唱える精神科医セイックラ(セイックラ他『オープンダイアローグとは何か』斎藤環編・訳・著、医学書院、2015年)がそれぞれの文脈において述べていることである。

平田オリザは演劇における対話の観点から、同様の考え方を「Aの意見とBの意見とが擦り合わさって、Cという意見が生まれる」と表現しているが、神谷自身は、保育実践の観察や大学での卒論指導の経験の考察から、「対話者たちが予期しなかった新しい第3の考え」が誕生する、と考えている。

対話の原理を探究したバフチンは、「弁証法は、対話の抽象的所産である。」(「ドストエフスキーについての著作の改編に寄せて」p.318)と述べて、AとBとが相互に依存しつつも対立しあって、新しいCというものが発生することを示唆している。

そうした点は、そもそも古代ギリシャにおいて対話を実践することを通して哲学を構築しようとしたソクラテス(紀元前469頃〜紀元前399)も対話者の現在の考えを超えた真理を追究することを目指した。ディオゲネス『ギリシャ哲学者列伝』(上、第2巻第5章、加来彰俊訳、岩波文庫、1984年)によれば、ソクラテスは「ますます負けん気を起こしながら、問答の相手をしてくれる人たちとともに探究をつづけたのであるが、それは相手の意見を奪い去るためではなく、真実をきわめようとするためであった。」(p.135)とされている。

真理の探究、「新しい考え・意味・ことば」の誕生など、これらの大前提となっているのは、対話者たちの対等性、「意識の同権性」(バフチン)である。これは当然といえば当然で、もし対話者のなかに上下関係があるなら、力のある者の考えが相手を従属させてしまう。そうなると、新しい考えはまったく誕生しなくなる。〔ある意味では、「対等であろうとする」力のある者の態度が決定的に重要である〕。こうして、対等性、相互のリスペクトが、対話のための前提条件になる。〔なお、バフチンの場合、ダイアローグ(対話)に対比されるモノローグとは「独裁的なことば」という意味に近い〕。

保育における大人と幼児との関係に対する、以前に述べたような、「保育は大人が導くものであるが、子どもに導かれることなしに子どもを導くことはできない」という考え方は、上記の「対等であろうとする」力のある者の態度を表している。これによって、子どもの独特な「造語」が生まれ、保育のなかでその「造語」を生み出したような子どもの考えや感じ方、イメージが活かされるのである。これは、ある意味では「対話的」な関係である。

【対話が内包する、書きことばの心理的機能】

対話の本質的な特徴である「新しい考え・意味・ことば」の誕生は、どのように起こるのであろうか。

まず、分かりやすい特徴を指摘するなら、会話(直接的な言語的交わり)におけるテンポの速い相互の応答が途切れることを上げることができる。短いあるいはやや長い沈黙が生じる。この沈黙のなかで何が生じているのだろうか。

この点について、ヤクビンスキーが述べ、ヴィゴツキーが後に肯定したことは、次のことであった。――「話しことばのテンポの速さは、複雑な意志的行為の次元、つまり、考え直し・諸動機の闘争・選択などを伴う行為の次元における、ことばの活動の進行には、都合のよいモメントではない。その逆に、ことばのテンポの速さは、むしろ、単純な意志的行為の次元––その場合には習慣的な諸要素を伴っている––でのことばの進行を、前提としている。この後者は、対話にとって、簡単な観察によって確認される。現実には、独話(そして特に書きことば)と違って、対話による交わりは、即座の発話や手当たり次第の発話さえ、含意している。」(ヴィゴツキー、ポラン『言葉の内と外』神谷編訳著、三学出版、p.116)。

このなかから、対話が本質的に産み出す「新しいもの」を取り出せば、それは以下のようなモメントを帯びている。

①相互の応答のテンポの速さは不都合な条件を産み出すが、その逆の事態、応答の途切れと沈黙が好都合な条件を産み出すものとは、「複雑な意志的行為」、つまり、「考え直し・諸動機の闘争・選択などを伴う〔心理的〕行為」である。

②これらは「話しことば」の特徴というよりは「独話」あるいは「書きことば」の特徴である。

③ヴィゴツキ―の場合、独話(モノローグ)が含んでいるのは内言であり、応答の途切れと沈黙のなかに働いているものは内言である。

④さらに、対話のことばは、話しことばと書きことばとの2つの性質を兼ね備えている。ここに対話の威力がある。

III 他者との対話と自己との対話(内的対話)

上で述べたように、話しことば(他者との対話のことば)は、話が深くなると、内的対話(自己との対話)と不可分になり、そこから「新しい考え・意味・ことば」が生まれてくる。この内的対話を発達的に叙述しておこう。

【内的対話は幼児の独り言から始まる】

以前の講義で述べたように、ピアジェが社会性が未成熟なため、ことばにおいてもそれが現れている(自己中心的言語、独り言などとして)と説明したのに対して、ヴィゴツキーは独り言(後には内言に成長)は思考などの心理的機能をもつことを示した。

幼児の独り言に関する実験において、ヴィゴツキーは、子どもの活動のなかに何らかの「困難」を惹き起こすモメント(契機)を導入し、そのときの子どもの反応を記録した。

たとえば、それは次のように記述されている。——子どもが自由に描画している場面で、人為的に色鉛筆などをその場から引き離したもとでの子どもの独り言は、次のように語られている。―「『鉛筆はどこなの。今度は青鉛筆がいる。ないなら、その代わりに赤で描いて、水をたらすよ。黒ずんで青になるから』。これらすべては、自分自身との議論である」(ヴィゴツキー、1934/2001、『思考と言語』第2章第4節、p.58)。つまり、独り言は無意識のうちになされる・自己との対話である。

【口論と熟慮―ヴィゴツキーの分析】

ヴィゴツキ―は、言語が積極的に関与することで高度化した心理機能、つまり、高次心理機能は、本質的には、最初は私と他者との現実の関係であったものが、私のなかの関係へと変化したものである、と考えている。たとえば、他者と私が口論する、そのあとで、それを思い出しながら、自分のなかで熟慮する、というような場合がそれである。言いかえれば、他者との対話が自己との対話のなかで継続され深化する、と考えることができるであろう。

それについて、ヴィゴツキ―は、研究ノート「人間の具体心理学」1929年のなかで、次のように述べている。

――「一般的形式において:高次心理諸機能のあいだの関係は、以前には、人々のあいだの現実的関係であった。人々が私に関係するように、私は自己に関係する。熟慮——口論(ボールドウィン、ピアジェ);思考——ことば(自己との会話)」。

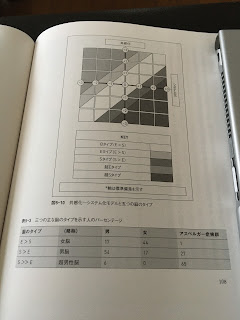

それをより精密に捉えるためには、ヴィゴツキーの報告「心理システムについて」1930年が参考になる。ここにある「インター・サイコロジカル」とは外言・会話・対話を指している。「エクストラ・サイコロジカル」とは独り言を意味し、「イントラ・サイコロジカル」は内言を意味している。つまり、「インター」→「エクストラ」→「イントラ」というように言語も心理も「運動」すると言うのである。

「私が述べる・どの〔心理〕システムも、3つの段階を通過している。最初は、心理間〔インター・サイコロジカル〕の段階——私が指図し、あなたが実行する——、その後に、特別心理〔エクストラ・サイコロジカル〕の段階―—私は自分で自分に語るようになる―—、さらにその後に、心理内〔イントラ・サイコロジカル〕の段階―—外側から刺激される脳の2つの点は1つのシステムのなかで作用する傾向を持ち、皮質内の1点に転化する―—。」

【特殊な独話そして内的対話―報告・講義に伴って】

言語学は形式的な整理(分析・分類)を徹底的に推し進める傾向を持っているが、そのとき、中間的あるいは混合的な形式を軽視しないどころか、むしろ重視し、そこから問題の本質を捉えようとする。たとえば、ヤクビンスキーによる「集会での報告と聴衆の関係」は、報告者から見れば「独話」であるが、聴衆からすれば「対話」であることを示唆している。

それについて、ヤクビンスキーは次のように述べている。

――「集会におけることばの相互作用がどのように行われるのか、に注意を払うなら、ここでも対話・応答化への志向が顕わである、と指摘することは容易である。この応答は、報告を聞くことに伴う内言において表現される。聞くことはしばしば紙への様々な覚書に定着される。それに続く討論は、独話の知覚に伴った、体系化された・ときには断片的な・内的応答化の露呈である。こうして、ここには、特別な人為的事情(とくに、この相互作用に参加する人たちの量)によってよび起こされた、対話の普通の諸条件の転位のようなものが生じている。しばしば集会では、報告者の独話的発話に並行して、「聞き手たち」の生きいきとした対話、ささやきとか「メモ書き」による対話が進行する(私は無関係の会話は念頭においていない)。」(「ダイアローグのことばについて」1923年、第27節)

IV 「第2の内なる声」(第2の自我)

他者との対話と自己との対話とは不可分の関係にあることを述べてきたが、それをもう一歩、自己との対話(内的対話)に焦点をおいて、問題を捉えておこう。ここで大いに参照できるものは、バフチンが分析した・ドストエフスキーの小説群から取り出された・「対話の構造」である。

【ドストエフスキーの小説群に現れた対話構造の考察から】

バフチンは、ドストエフスキーが小説のなかで創作した対話を分析し、そこから現実の対話に光をあてている。したがって、青年期や大人によってなされた対話が主題となっている。その考察は以下のようなものである。

①作者および作中人物の各々の「自己意識」が出発点となり、その各人の誰かが主要な声になるのではなく、それぞれの声が意味を持ち、そうして対話が成立する。

たとえば、――「ドストエフスキーについての膨大な文献を読んでみると、次のような印象が作り出される。すなわち、問題となっているのは、長編・中編小説を書いた1人の芸術家としての作者についてではなく、いく人かの思想家としての作者——ラスコーリニコフ、ムィシュキン、スタヴローギン、イワン・カラマーゾフ、大審問官など——の一連の哲学的発言についてなのだ、と。文学批評の思惟にとって、ドストエフスキーの作品は、その作中人物たちによって主張される・一連の・自主的で・相互に対立する・哲学的諸構成に分解された。それらの構成のあいだで、作者自身の哲学観はけっして前面に押し出されていない。ドストエフスキーの声は、ある研究者たちにとっては、彼のあれこれの作中人物たちの声と溶け合い、他の研究者たちにとっては、すべてのイデオロギー的声たちの独特な総合であり、\\第3の、最後の、研究者たちにとっては、ドストエフスキーの声はそうした声たちによって聞こえなくなる。(1963/2002, с.9 //1995, p.13)」

バフチンは、以上のような意味で――作者も作中諸人物も対等に交わり合い、それぞれの声が聞こえてくる、という意味で――ドストエフスキーの作品を「ポリフォニー小説」と呼んだのである。

②その各々の「自己意識」は分裂・二分化において捉えられる。作中人物の「第2の内なる声」(バフチン 『ドストエフスキーの詩学』1995年,p.533)という表現が分裂・二分化をよく表している。この場合、分裂・二分化といっても病理的なそれではなくノーマルなそれである。

自己意識のノーマルな分裂・二分化について言えば(これは神谷流の理解であるが)、たとえば、ハムレットの有名な台詞を例にとれば、父親殺しの犯人への復讐に関わって語られた、To be, or not to be: that is the question(このままでいいのか、いけないのか、それが問題だ——小田島雄志訳)のTo beが「第1の内なる声」であるとすれば、 それとは対立的な(この場合は正反対な)not to beは「第2の内なる声」である。これによって第1と第2の声による「内的対話」つまり「ミクロの対話」(バフチン、前掲書、1995年、p.533)が可能になる。

③ここで重要となるのは、そうした「第2の内なる声」に種々の関係を持って現れてくるのは他の作中人物の声、つまり他者の外的な声であり、第2の内なる声は、「現実の他者の声の代替物であり、特殊な代用品」(『ドストエフスキーの詩学』1995,p.533)なのであった。

他者の声の「代替物」「特殊な代用品」が自己の「第2の内なる声」の本質であり、それは、他者の声を出自としつつ内的対話を通して、自分のものに変形されていくものと考えられるであろう。

④この他者の声と「第2の内なる声」との関係があるため、対話は「未完結性」という特徴をもつことがわかり、無限に繰り広げられていく。それは、言いかえれば、真理への無限の接近、語の意味の無限の広がり(前回の講義で述べた)を示しているであろう。

【ワロンにおける「第2の自我」】

バフチンが以上のような対話構造――他者との対話と自己との対話の不可分の関係と展開という構造――を初めて書いたのは1929年であったが(『ドストエフスキーの創作の問題』)、同じ頃、ヴィゴツキーは1929年の研究ノート「人間の具体心理学」、1930年の研究報告「心理システムについて」において、この対話構造に類似した高次心理機能の起源について明らかにしていた(その一部として同様の対話構造も成り立つ)。やや、遅れて、フランスの心理学者ワロンは「第2の内なる声」に近い「第2の自我」という考え方を打ち出している(ジャネの病理心理学を摂取しつつ)。

詳細は省くが、ドストエフスキー、ピアジェやボールドウィンらの心理学、ジャネの病理心理学などというように源泉に違いがあるものの、バフチン、ヴィゴツキー、ワロンという20世紀の知性の一部が同じような考えを抱いたというところに、興味深いものがある。思うに、真理とはそのようなものであろう。

V 種々の種類の対話

①対話者たちが対等であり、そこに相互のリスペクトがあること、②それを基礎にして、「新しい考え・意味・ことば」が産み出されること、の2点が、対話の本質であった。これを含んでいる会話は、様々な領域に拡がっている。その主なものを取り出して、考察すべき要点を指摘しておこう。

【哲学的対話】

対話が意識的に追究されたのはソクラテスからであり、20世紀に対話を人間論の原理にまで高めたバフチンも、ソクラテスに言及している。

バフチンは「ソクラテス的対話」を、①ドストエフスキーのポリフォニー小説の母胎となるカーニバル文学(典型的にはラブレー)の最初の現れだと位置づけ、②真理は人の内部ではなく人々のあいだに(対話のなかに)あること、③対話の方法としてのシンクリシスとアナクリシス、④広義の文学のなかに初めて登場したイデオローグのあいだの対話、等々と貴重な論点を提起している(バフチン『ドストエフスキーの詩学』pp.226-231)。

このうち、②と③は哲学的のみならず対話そのものにとって、今日でもきわめて大きな意味があるだろう。②は、仮に自分の見解が正しいと思われても、それを絶対化せずに、絶えず他の見解と比較しつつ、相対化する姿勢を持つべきことを教えている。③は、そのために、1つの見方に他の様々な見方を対置する「シンクラシス」、ある見方をとことん掘り下げていく「アナクリシス」を重視している。神谷流に言えば、前者はある見方をあらゆる連関のなかで見直すこと、後者はある見方を産み出す原因、さらにその原因、そして、さらにその原因、等々というように、発生的・歴史的に深めること、と言えるであろう。つまり、今日的に言えば、物事を《あらゆる連関・関係において》および《発生的に》捉えるということを意味している。

これらの点は、セイックラらが述べる「不確実性への耐性Tolerance of uncertainty」や、バフチンの言う「対話の非完結性незавершимость」と深く関わってくる。両者が言わんとするところは、対話というものは、それが始められれば、終わるということがないことである。

バフチンに言わせれば、それは相対主義(正しいことはたくさんある)という考えによるのではない。

バフチンは次のように述べている。――「相対主義релятивизм も教条主義も、あらゆる口論、あらゆる真の対話を排除してしまう、——この対話を不必要にするか(相対主義)、不可能にするか(教条主義)、によって」(『ドストエフスキーの詩学』 1995年、 p.142)。

相対主義であれば、対話を始める必要はなくなる。また、その逆に、教条主義(または絶対主義)は「これが唯一の正しい考えだ」というものなので、対話を不可能にしてしまう。

相対主義も教条主義も、必要性か可能性かの動機の違いはあるけれども、どちらも対話を始めさせない。それらとは異なる平面にある対話主義は対話が始められたら完結ということを知らない。言いかえれば、内的対話もその外的対話との相互関係も無限に続くことになる。対話は結論を求めるための手段ではなく、対話そのものが目的となる。バフチンはドストエフスキーの諸作品のうちに対話のタイプの違いを考慮しながらも、どの対話にも同じ構成原理を見出している。それは、次のようなことである。――ドストエフスキーの作品におけるどの対話においても、「公然たる対話の応答の、作中人物たちの内的対話の応答との、交錯・共鳴・途切れ」があり、どの対話においても「観念・思惟・言葉の一定の総体が、いくつかの融和しない声、各々の異なる響きに沿って、実現されていく」(Бахтин,М.М., 1963 / 2002, с.296 // 1995, pp.558-559)。

こうして、①対話参加者の対等性(相互のリスペクト)、②新しい考え・意味・ことばの誕生、という対話の特徴に加えて、③対話の非完結性、が重要な特徴となる。それ故に、相対主義や教条主義(絶対主義)に陥らずに、新しい考えなどの真理の探究するということは、以前に述べたように、創造と常識、新発見と常識化の複雑な関係のなかで、真理における絶えざる絶対化と絶えざる相対化の「運動」としてその探究を捉えるべきことを示唆している。

【教育的対話】

教育的対話は、ソクラテスが若者と対話したように、哲学的対話と同時に生まれた双生児のようなものである。したがって、上記の①②③の有効性は変わらない。ただし、次の点において、相違がある。

対話が大人と子ども、「教える者」と「教えられる者」とのあいだでなされるので、対話参加者の実際の対等性という点からすると、教育のすべてが対話ということにはならない。そこで、ヴィゴツキーが教育・学習の様式を3つに分けて論じていたことを想起されたい。それは、「自然発生的」様式、「自然発生的‐反応的」様式、「反応的」様式であった。そのうち、2つ目の「自然発生的‐反応的」様式が教育的対話と親和的でなのある。

それ故に、子どもの発達のなかには教育的対話にもっとも親和的な時期がある。それは、3歳の危機を超えた3〜7歳の時期と、13歳の危機を超えた以降の時期(大学生も含まれる)とであろう。

もちろん、どの時期においても大人は対話的な姿勢を持つべきであろうが(①の保持)、教育の課題によって、たとえば、知識の系統的な教育においては、教育方法が変わり(対話的というよりは説明的に)、真理探究にためにどこまでも続くのではないし、また、教えることは、いわゆる知識の「常識」水準にとどまる。

ここで教育的対話の事例を上げておこう。1つは独特な「造語」が作り出されるような幼児後期の保育実践のことであり、いま1つは、映画で描かれた中学生の作文についてである。

事例①

以前に「よけとび」という5歳児の「造語」について話しておいた。この造語を私が聞いたのは、ある幼稚園5歳児組の公開保育においてであった。次のものは、その後に、その組の担任保育者に取材した筆者のメモである。

《ツバメの飛びについてクラスの興味が集まってきた(公開保育の前の)ある日の設定保育。そこでは、それまでに子どもたちが見た様々な経験が混ざりあっていた。虫を取っているという話題については「虫の真似をして飛んだら虫が取れる」と言う子。それとかかわって、高く飛んでいるのは「うえ飛び」、地上すれすれに飛んでいるのは「すれすれ飛び」や「ぎりぎり飛び」、園庭の脇にある林のあいだで木をよけながら飛ぶのを「よけ飛び」だと言うのである。飛ぶ身ぶりを交えながら語られるこれらのことばは皆、生きている。「よけ飛び」は一人の女児が語ったことばだが、すぐにクラスの共有財産になった(保育者やクラスの子どもの誰かが言えば、何のことだかすぐにわかる)。》

これを保育の過程において捉えると、概ね、以下のように言うことができるであろう。

「よけとび」「うえとび」「ぎりぎりとび」などの子どもが創造したことばが示しているように、ここにあるのは小学校中学年や高学年に見られるような、教師が教えたことに反応する形で学習する「反応的学習」ではない。かといって、3歳未満児におけるような「自然発生的学習」でもない(保育者が導いているのだから)。ちょっと大まかに「(保育者が)導く」「(子どもに)導かれる」がどのように行われているかを紹介しておこう。

(a)まず、子どもの興味・関心を考慮に入れて、ツバメをテーマにして、一定期間、このテーマを追求する(導く)。(b)一定期間というのは子どもの興味の状態から判断する(導かれる)。(c)子どもの興味の状態を見ながらであるが、実際のツバメを見る・見てきたことを話し合いと身ぶりで表現することを積み重ねる・ツバメに関連した歌をうたう・同様に絵本を読む・絵画製作を行う(導く)。(d)と同時にそれらの活動の具体的な内容・保育の実際においては子どもの興味を大切にする(導かれる)。このように、「導く」と「導かれる」はお互いに絡み合っている。

ここで私が念頭に置いているのは、ヴィゴツキーが示した就学前期の教授・学習の性格、「自然発生的—反応的」という教育・学習の様式である(ヴィゴツキー『発達の最近接領域の理論』三学出版、2003)。これを保育の問題として言いかえれば、保育は子どもを導くものだが、子ども(の興味)に導かれることなしには、導いたことにならないのである。

事例②

映画作品「キューポラのある街」には、ヒロイン(吉永小百合、中学3年生の役)の作文「貧しさと性格の弱さについて」が紹介されている。その要点は、仕事から帰ってくるとすぐに飲んだくれる父親について、「貧しいから性格が弱くなるのか、性格が弱いから貧しくなるのか?」と問いかけている。担任の教師はこれを読んで言葉もなく遠くを見つめるかのように思考をめぐらせている。それは一方では内的対話のようでもあり、他方で内容的には、ヒロインの考えへの感嘆でもあるかのようだった。

これは簡単に答えられる問題ではない。ヒロインも教師も、この作文をめぐって対話したわけではないが、いつまでも解決し得ない問題として長く心のなかに残ったであろう。

【治療的対話】

治療的対話と呼べるものは、いまのところ「オープンダイアローグ」しかない。

このダイアローグの主要な紹介者のひとり、精神科医でもある斎藤環によれば(斎藤環『オープンダイアローグとは何か』医学書院、2015年)、オープンダイアローグとは、ヤーコ・セイックラらがフィンランド西ラップランド地方(ケロプダス病院)で開発した集団的対話にもとづく精神療法の考え方・思想である。服薬が常套手段となっている「自分と他者の境界があいまいになる病気」である統合失調症(斎藤、前掲書、p.13)にも効果が上がっており、また「うつ、引きこもり、不登校」にも効用が示されている。上記の斎藤の著作には、DV、街頭での暴行による精神の変調の事例を考察したセイックラらの論文も翻訳されている。

まず精神療法としてのオープンダイアローグが持つ「オープン」の意味から始めてみよう。

オープンダイアローグを精神療法の技法として捉えた場合には、斎藤環の紹介するところによれば(斎藤環、前掲書)、「オープン」の意味は次のように浮かび上がってくる。

①精神科医やカウンセラーと患者(クライエント)との1対1の関係(これはモノローグの関係と呼ばれている)からの解放。患者本人、家族、医療チームのミーティングによる対話。発症初期から急性期を脱するまでの期間、そのようなミーティングが毎日積み重ねられる。これがオープンダイアローグのもっとも分かりやすい特徴であろう。

②「専門家が指示し患者が従う」という関係からの解放。しかし専門性が否定されるわけではなく、医療チームによるリフレクティング〔展開されてきた対話の内容をどう捉えるかという話し合い〕が患者本人や家族の前でなされる。医療チームだけでいかなる決定もせず、ミーティングを通して次にすることが決められる。

③服薬と入院からの解放。ミーティングにおける対話で良い結果を得られないときにのみ、服薬や入院が行われる(良い結果が得られないときの「保険」)。

④傾聴と応答のなかでの自由な発話。そのなかで「対話を支える振る舞い」「感情の分かち合い」「コミュニティーの形成」そして「新たな共有言語〔意味〕」の創造が実現される(セイックラ、トリムブル、p.149)。

これらの特徴が示唆する精神療法の技法は、オープンダイアローグ以前の技法から引き継いだものでもある。すなわち、カウンセラー・精神科医と当事者との1対1の関係のなかでの治療ではなく、当事者とその家族という「集団」が主体となる「家族療法」、当事者の語る物語を重視しつつその意味の変容を促す「ナラティヴ・アプローチ」、常時ではないが当事者やその家族の前で行われる専門家同士の考察的討論としての「リフレクティング」などである。

オープンダイアローグの手短な紹介としては、https://medical.jiji.com/topics/322?page=1 が参考になる。

オープンダイアローグは同時に、精神療法の思想にとどまらず、上記の哲学的対話、教育的対話にも共通する対話の原理をも示している。斎藤環が中心になって組織しているオープンダイアローグ・ネットワーク・ジャパンの設立に寄せた、保坂展人世田谷区長のメッセージ(2016年7月12日)は、このダイアローグが持つ精神療法を超えた性格をうまく表している(https://www.opendialogue.jp/ より引用)。——

「この度は、オープンダイアローグネットワークジャパンの設立おめでとうございます。この会は、オープンダイアローグの日本展開を目的に齋藤環先生をはじめ関係者の方々のご尽力により活動が開始しました。

私は、齋藤環先生の著書である「オープンダイアローグと何か」を拝読し、とても驚きました。そこに書かれていることは、治療が難しい統合失調症の患者が家族とともに専門家チームとの対話を重ねることで、危機的状況を抜け出て快方に向かうというのです。5月にフィンランドからヤーコ・セイックラ氏とトム・アンキル氏を迎え、オープンダイアローグワークショップが開催されました。ワークショップは3日間に渡り実施され、医療従事者等の専門職をはじめ全国からの参加がありました。私も2日目のワークショップと交流会に参加させていただきましたが、皆さん大変活発に議論し反響があったと感じております。「対話」によって相互理解を深め、「違い」を叩き合うのではなく「重視」する接点を求め、「結論」「方針」を急ぐのではなく、当事者と一緒に時間をかけて生まれてくる信頼を醸成する。そんなオープンダイアローグの理念と思想、そして手法は精神医療に止まらない「魔法の鍵」を示唆しているように感じます。

オープンダイアローグの取り組みが多くの方に認知され、広まっていくことを望んでおります。」

※これらの他、対話については、「演劇における対話」「地域づくりと対話(市民社会civil societyと対話)」の領域についても語るべきであろうが、これらについては別の機会に述べてみたいと思う。

コメント

コメントを投稿