〔20200713〕第13回 人間と言語⑥ 語の意味論——語義と意味

〔20200713〕第13回 人間と言語⑥ 語の意味論——語義と意味

《期末レポートのお知らせ》(再録)

課題

第2〜14回の講義のうち1回を選び、そのなかで、①新たに発見した事実〔一つで結構です〕とその考え方、②それについての従来の自分の考え、③自分にとっての「新しさ」の理由、を書いて下さい。(とくに字数の指定はありませんが、普段の授業コメントより一歩深めて書いてください)。

送付先のメールアドレス

bukkyo.bukkyo2017@gmail.com

締切、送信上の留意点

送信期間は7/27月〜7/29水。

「件名」には必ず、学番―氏名―2020期末レポート を明記してください。

レポートは添付ファイルではなく、メール本文に書いてください。

《お知らせ》(再録)

◯この授業の講義メモ、皆さんの事後のコメントのいくつかは、

https://kyouikugenron2020.blogspot.com/

に掲載します。授業の折には、このブログにタブレットやスマホでアクセスするか、それよりも望ましいことですが、事前にパソコンから印刷してください。

◯授業終了後に皆さんのコメントをメールで送付してください。

送付先のメールアドレス、締切、送信上の留意点は以下の通りです。

bukkyo.bukkyo2017@gmail.com

編集の都合上、水曜日の18時までに送信してください。

「件名」には必ず、学番―授業の日付―氏名 を明記してください。

また、コメントは添付ファイルではなく、メール本文に書いてください。

なお内容的には、①新たに発見した事実〔一つで結構です〕とその考え方、②それについての従来の自分の考え、③自分にとっての「新しさ」の理由、を含んでいるのが望ましいと考えられます。

あるいは、講義メモを読んで、質問したいことを書いてください。

《みちくさ》

「木蘭の涙」(新型コロナで営業中止になったライブハウスの2年半前のステージ。復活してほしいですね。)

《第12回講義へのコメントより》

【言語習得論の全体的刷新】

①新たに発見した事実とその考え方

障害の有無に関わらず、子どもは同じ発達の道を歩んでいると考えた時、言語習得において方言と共通語は複雑な関係を生み出しているという事実を新たに発見した。

②それについての従来の自分の考え

私は前回のコメントでも述べたように、共通語を聞くことが出来るテレビやラジオ、絵本などから「連合学習」をして、言語を習得するため、方言よりは共通語を話す傾向があると考えていた。しかし、障害の有無にかかわらず、これらのことから情報は入っていると考えられるし、障害のもつ子どもだけも、海外のバロン-コーエンらの研究から、母親のアクセントを使っている事例もある。なので、「連合学習」から発言ではなく標準語で話す様になるという説明は難しいのではないかと感じた。

③自分にとっての新しさの理由

自閉症当事者である東田直樹さんの述べていることから、ことばの理解と発話はイコールではなく、方言を話さないとしても理解していないとは言い切れない、という考え方が自分にとって新しく感じた。方言を知らないのではなく、話そうとしても標準語が出ていたりすることも考えられると私が思ったきっかけであるのが、この考えであった。なので、決して自閉症の子どもは「連合学習」から標準語のことばのみを習得してそのまま使っているとは考えにくく、周りの人が方言を使っていて知っているけど、いざ自分が方言を使って話そうと思っても、標準語になることが考えられると思った。

①前回の授業で自閉症スペクトラムをもつ子どもは方言を話さないということを初めて知り驚いた。なぜ自閉症スペクトラムをもつ子どもは方言を話さないのか、どこで共通語を覚えるのかということを疑問に思っていた。

本講義を受けるまで自閉症スペクトラムについて理論を通して考えたことがなかった。今回新たに分かったことは「心の理論」と「語用論」から自閉症スペクトラムの子どもが方言を話さないという理由が説明できるということだ。

私はこの2つの説明の考えに同意することができた。自閉症スペクトラムをもつ子どもは相手の発言の意図を読み取れないため直接的なことばじゃないと伝わらないというのは他授業で習っていた。そのため相手の使っていることば(方言)が身につきにくいという考えは納得できる。

②従来の考えというよりも私は自閉症スペクトラムを理論を通して考えたことがなかったためこの考えについて納得できた。しかしこの2つの考えの中では「なぜ共通語を覚えるのか」という疑問は解決できないと思った。共通語を身につける手段としてテレビやラジオが挙げられていたが、テレビやラジオでも相手の意図を読み取れないのであれば直接的でも間接的でも同じような気がするため共通語を身につける手段としては言い難いのではないかと考えた。

③本講義で学んだ「心の理論」と「語用論」は方言を話さないという自閉症スペクトラムの特性を説明する上で大切な理論であることが分かった。

その中でも私は②で述べた通り自閉症スペクトラムをもつ子どもが共通語を身につける手段が一体何なのかが疑問に思った。

また自閉症スペクトラムや発達・知的障害をもつ子どもと健常児では発達の道すじが違うとしても全く違うわけではないと私は考える。そこを区別して考えるのではなくそれぞれの発達の中でどのように言語習得が行われているのかを知りたいと思った。障がいを持っている子どもだけではなく健常児においても言語習得はどのように行われているのかということは奥が深いような気がした。

【自閉症スペクトラムとカテゴリー】

今回の授業を受けて、スペクトラムの観点から自閉症について初めて学びました。今までも障がいについて学習しましたが、スペクトラムの観点から自閉症を捉えたときに見られる特徴などアスペルガー症候群やほかのものと障がいの度合いがどう変わっているのかをわかりやすく学ぶことができたと思います。今までは、そういった障がいがあるんだとしか思っていなかったのが、その中で「矛盾」についてのところで、「一人ひとりと向き合うことが子供を理解すると言う側面においてはある程度有効であると考えられるが、自閉症的傾向のある子供に対する実践がどの範囲の子供にも有効であるかは分からない」とあって、その子にあった方法で保育・子育て・教育を行なっていく必要があるなと感じました。

【自閉症とことば】

今回の授業で自閉症と言葉について少し理解が深まったように思う。別の授業で乳幼児の言葉の獲得について、1歳児は自分と他者の共通から自分と他者を認識し、2歳児になると自分と他者との違いから自分と他者を認識していくということを学んだが、自閉症ではその基礎が未熟であり、他者の言葉を認識がなされない為、方言を使わないという可能性を学んだ。しかし、同時に方言について理解がされている事も学び、自閉症の深さを感じた。また、京都の方言は遠回しな言い回しが特徴であるが比喩的な言葉を理解しにくい自閉症では、生きにくい地域であるのかと思った。

また、ごっこ遊びと内言が共通語で話しているということを学び、ごっこ遊びをしている時は共通語で話ていた記憶があるが、内言は方言を使っているような気がする。それは、意識した、自分に語りかけている時の内言である時で、無意識の時は共通語を使っているのかと疑問に思った。

〔内言については、実践的な活動や心理的活動を制御するという内言の機能を考えると、それは会話や発話よりも複雑な機能を果たすことばといえましょう。それは多分、書きことばの機能とよく似た内言という面からとらえてみると、共通語から成り立っているのではないか、と思われます。この仮説を最終的に実証できるのは、内言が弱くなるなかでおもわず外に漏れだしたような独り言を分析することによってでしょう。興味深いのは、ヴィゴツキーは幼児の独り言の機能を分析して内言の機能を究明しようとしましたが、それとは逆向きに、衰えつつある内言(増えつつある独り言)というなかで、独り言を分析することが内言の機能のみならず内言の言語としての特色をも回目何時することに繋がる、ということです。〕

【「心の理論」と方言】

今回の授業を受けて、まず私は自閉症の説明として少なくとも理解しておくべき3つのことを知った。中でも個人的に「心の理論」未成熟説が1番理解しやすく、印象に残った。また、心の理論が未成熟であることによって、相手が何をしようとしているのかといった他者の心を読むことが苦手であり、それによって相手の意図が理解できず、他者とのコミュニケーションを取るのが苦手ということがわかった。それを踏まえ、地域などとの関わりが比較的少なくなってしまう自閉症の子達はどうしても健常者と比べ、方言などが出ないのかなと感じた。私は、方言自体は親が話していたら勝手に身につくものだと思っており、方言を習得する上でなにかしないといけないといったことはないと思っていたが、地域や周りの人とのコミュニケーションがない自閉症の人は方言を話さないという結果を知り、方言は周りの人達とも関わることで身につくものだと初めて知った。私は、言語についてはほぼ自然と身につくものだと勝手に思っていたけれど、授業を通して無意識のうちに言語や方言を習得するための行動を取っていたんだなと思った。今回の授業の中で、コミュニケーションを取るのは苦手だが、相手の言っていることは理解している面もあるということを学び、もし方言を話す人と自閉症を持つ人が、言語と文字盤、筆談を使ってコミュニケーションを取ったとしたら、自閉症を持つ人は文字盤や筆談の中で方言を使うようになるのか気になった。

〔相手の発話、その動機を理解できるようになると、それへの応答も「方言」になると考えられます。動機理解のプロセスのなかで文字盤・筆談が位置すると思いますが、文字盤・筆談によって「方言」が使われるかどうかは分かりません。〕

【方言と共通語】

今日の授業で知ったことは、自閉症児がなぜ方言より共通語を話すのかである。心の理論と語用論によって、テレビやラジオから語を学ぶため、自閉症児は共通語を話す傾向にあるということだった。授業にもあったが、そうなると自閉症児は最初から健常児と、言語を学ぶ機能が異なるということで、言語という1つのものを考えているだけなのに、すごくたくさんの問題が起こり、本当に人間のつくりは面白いと感じた。

私は何気なく方言である関西弁を使っているが、共通語である標準語を周りの友達などが使っていると違和感を感じる。しかし、テレビで芸能人が使っている共通語は受け入れられ、ごっこ遊びをするとき、たしかに自然と関西弁が抜けている。意識していないのに、勝手に使い分け、聞き分けている。すごく不思議に思う。もっといえば、なぜ同じ日本に住んでいて、もしくは同じ県に住んでいて、なぜこんなにも地域によってことばの意味や使い方が違うのか、そこも私は不思議に思う。

〔共通語についてテレビ、ラジオから学ぶと考えるのは問題の一面でしかないでしょう。その土地の人たちのことばを聞いて、それを共通語に変換していくのは、方言を話す人が行っていることでしょう。それに近いことを自閉症のある子どももしているかも知れません。ただし相手の発話の意図が読めなくてその作業は不完全だと考えられますが。こうした、自閉症のない子どもの共通語の習得と類似する面を、想定しておくことが大切でしょう。〕

【障害の有無に拘らず発達の道は同じ】

今回の授業を通して得た新しい発見は、自閉症スペクトラムの子どもであっても、障がいを持たない子どもであっても、子どもは同じ発達の道を歩むということである。それは、障がいのある子どもは部分が欠落するという意味で部分的な発達の道を進み、障がいのない子どもは全体的な発達の道を進むということである。このことから自閉症の有無に関わらず、子どもは発達の同じ道を進むと考えると、言語習得において方言と共通語はきわめて複雑な関係を生み出しているのではないかと推測されるのが分かった。これは実際の保育の中では、障がいの有る無しに関わらず、子どもは発達していくためそれぞれの特徴に合った保育をすることが重要だと思った。自閉症スペクトラムの子どもが様々な形の障がいがあるということからも保育は子どもに合わせていくことが重要だということが分かる。これは他の授業からでも分かりえることで繋がっていると感じた。

【自閉症のある子どもの「欠けたもの」と「強み」】

今回の講義で私は、自閉症について未熟だけでは説明できないことを学んだ。

自閉症についてすぐれた面があると考えつつも、かけたものについて考えがちであった。しかし、今回、自閉症は未熟ではなく、やや大まかに言えば、「心の理論」未成熟説では、「欠けたもの」を言い表せたとしても、自閉症のもつ「すぐれたもの」を説明できないのであると学んだ。 また、「中枢性統合」脆弱説によって、「すぐれたもの」「欠けたもの」の双方の説明が可能となり、「現局された興味の範囲」「同一性への強迫的な要求」「島状の能力」などのすぐれたことについて知ることができた。また今回の学習を通して私は今まで、何事においても欠けたものだけに焦点を当てて考えていたが、欠けたものだけではなく、広い視野をもちすぐれた面について考えることは様々なことを学ぶ中で大切であると感じた。

今回の授業では、自閉症に対するプラスな考え方、つまり自閉症であるからこその優れている部分について新しく学ぶことができた。以前は健常者と比べて欠けている部分や症状から自閉症を考えることが多かった。しかし、今回自閉症を健常者と比べて欠けている部分を見るという考え方ではなく、優れている部分に焦点を当てて考えることで、自閉症児に対する考え方を自分の中で大きく変えることができた。普段私たちが全体を見てから物事を把握している時に、彼らは一点に絞りそこから自分の考えを深めている。全体を見渡す力は必要であるが、全体を見ることで些細なことに気づきにくいという側面もある。そういった部分に着目できるという力はとても優れていると思った。ギョウザの例からも分かるように、枕をギョウザと捉えるというような視点は私たちは考えもしないだろうと思う。けれど、そのようなイメージ力が強い部分やなんとかして言葉でモノを捉えたいという気持ちがそのギョウザに表れているのではないかと思った。だから、ギョウザではないと否定するのではなくてその考え方や見え方を理解し受容することが大切なのではないかと思った。

〔枕とギョーザの話は、論理的な見方とイメージ的な見方(あるいは芸術的な見方)との相違を示しているようで、興味深いものですね。私たちが事物を一歩深めるために、全体の脈絡から事物を取り出して、事物それ自体を捉えることも時には必要となる、ということもありうることでしょう。〕

【どのような想像力の欠如か】

「心の理論」未成熟説について、自分が考えを持っているように、相手も考えをもっている、他者の心を読むことは「この考えについて考える」、この能力が欠如あるいは弱化しているのが自閉症の特徴であり、「心の理論」未成熟説である。相手の意図がりかいしにくく、社会的な交わりや、言語によるコミュニケーションや相手の身になって想像することに何らかの「障害」がもたれる。これが自閉症の特徴である。これらを学んで私は自閉症の人がコミュニケーションが苦手であるということは認識していたがそれは想像力が関係していると考えていたが、相手の考えることを考えるという想像力が欠けているからであるというの知り、どのような想像力が欠けていたのか新しく知ることができた。

想像力という部分では「中枢性統合」脆弱説でも同じことがいえると考えた。語の意味について全体文の意味に捉われず文を理解したりすることについて、これらの文章から次どのような文につながるのか想像という部分が欠けていると感じた。中高生時代、国語の授業では想像力が必要であるとよく言われていたがそれがなければコミュニケーションをとるのが難しいと言われても致し方ないのではないかと思った。

《第13回講義メモ》

人間と言語⑥ 語の意味論——語義と意味

I 語の意味論

【連合(連想)主義を避けること】

語の意味を考えるとき、数学の関数でいわれる「1対1対応」のように、語と意味が対応しているのではない。分かりやすく言えば、語(あるいは音の繋がり)が意味を連想させる、というものではない。ちょうど、外套がその持ち主を連想させるように。

私たちは、語の意味を表面的に考察するときには、このような連合(連想)主義に陥りやすい。この捉え方の最大の弱さは、語とその意味との関係を固定的に捉えがちであること、言いかえれば、語そのものも、語の意味も、個体においても歴史においても変化しやすいものであること、を見逃していることである。

【語義と概念】

ヴィゴツキーは、ことばと思考の関連を考察するときに、分析の単位を取り出す必要がある、と考えて、その単位とは、語の意味(語義)のことである、とした。語の意味(語義)とは、言うまでもなく、ことばの領域に関わるものであるが、それと同時に、心理学的には、一般化や概念のことである。もし語に意味(語義)がなかったら、それはたんなる空虚な音にすぎない。また、語に一般化するという性質がなかったら、およそ概念は創りだされないであろう。

以上のように、語の意味(語義)、一般化、概念は同じものなのであり、これがヴィゴツキーの最後の著作『思考と言語』(1934年)の出発点となる命題であった。

ここで言う「一般化」は、以前に述べたように、自己と他者の言語的交わり(言語的コミュニケーション)に不可欠なものである。なぜなら、ある語が自己と他者とで別のものを表しているなら〔例えば、Aという語が私にとってはリンゴを意味し、話し相手にとっては自動車を意味するとしたら、会話は成り立たないであろう。私のことばは「あぁ、美味しい自動車だった」と相手に受け取られるので〕、話はまるで通じていかないからである。

同じように、同音異義語(発音は同じだが意味が違う語)の場合もまた、二人が同じ発音をしながらも、各人がそれを違う意味で理解しているとしたら、会話はかみあわなくなる。これも一般化が成立していない特殊な事例である。たとえば、「はな」は同じ発音なのに「花」の意味も「鼻」の意味もある。「花」の話題に対して「鼻」のことが続くとすれば、はなはだ会話はかみあわなくなる。

「一般化」は同時に、思考にも不可欠なものである。なぜなら、「一般化」は、思考の発達の一歩毎に――すなわち、感覚から知覚へ、そこからさらに概念へ、という歩みに、深く関わっているからである。

【意味(語義)の発達的変化】

幼児の初語の意味的側面の特徴は、以前に述べたように、数か月にわたって繰り広げられる「意味の般化と分化」であった。ワンワンという1語が動物だけでも数種類の動物を意味する(さらに、無生物にも使用される)ようになるとともに〔意味の般化〕、次第に、数種類の動物のそれぞれの呼び名がつけられていく〔意味の分化〕。このような発話の出発点にこのような変動があることが、生涯にわたる、そして、歴史的にも、語やその意味が変動していくことに繋がっているように思われる。

〇感覚と知覚のあいだにあるものとしての語

以前に述べたように、ことばの炸裂〔1歳後半〕が起こって以降、2歳代になると子どもの語は意味において安定してくる。そうなると、語はそれが指し示す対象を一般化しだす。「時計」という語を覚えたのは家の居間にかかっている時計を見てのことだとしよう。すると、子どもは、あらゆる時計を「時計」の語で表すようになる。たとえば、置き時計、目覚まし時計、腕時計、等々を「時計」という。これが知覚(あるいは「意味的知覚」)である。

このことは、感覚から知覚への移行を表している。感覚は世界と豊かに具体的な関係をもっているが、その感じ方は「この花」「あの花」というような個別具体的なものしか知らない(花というもの、「花一般」を知らない)。他方、知覚はその反対に、一般的・抽象的なものを捉える。そこには語がある〔哲学者のヘーゲルは感覚から知覚に移行するときに語が介在していることを「神にも似た」語の働きと述べている〕。この知覚が人間の長期にわたる思考の発達の最初の姿であると言ってよいであろう。

◯形式的思考と創造的思考

知覚は、感覚がもっていた個別具体的なものを捉えるという世界との生きいきとした関係を「犠牲」にしているという点では、一面では「貧しく」なり、思考は物事の形式的整理から始まる。概念の階層化(例えば「花」と「バラ」の関係。バラは花の1つである)もそうした形式的整理の範囲内にとどまる。

人々の思考は初歩的な認識(知覚)から形式的な整理へと進む。それが「共通表象」と呼ばれるのは、人々に共通する一般化された「表象」(初期の概念)がそこにある、というためである。幼年期や小学校中・高学年の子どもが抱くことができるものは、そのような「共通表象」と形式的に整理された概念である。〔たとえば、松・竹・梅に共通するものは「木」である〕。

しかし、人間の思考は形式的思考で終わるわけではない。その先には創造的思考がある。そうした思考の1つの特徴は、一般的・抽象的なもの(概念)を用いて、個別具体的なものをより深く理解することを可能にすることであろう。たとえば、絵画の鑑賞を例にとれば、ダ・ヴィンチやミケランジェロの絵における筋肉、フランス印象派における点(点描)、ピカソの絵における立体(キュビズム)、葛飾北斎の人物描写における丸や四角、葛飾応為(北斎の娘)の絵における光、というような概念を認識することによって、個々の絵画の意味がより深く理解できるであろう。もっとも、創造的思考は、13歳の危機(思春期)以降の問題であるが。

◯概念そのものの「運動」——新発見と常識化

やや、歴史的次元における方が理解しやすいことであるが、新しい発見はやがて常識になる、ということがある。とくに、自然科学における発見にはそのような傾向にある。

分かりやすい事例を取り上げてみよう。血液型が発見されたのは1900年のことであり、それまでの手術では、輸血に際して半数くらいの患者は血液凝結を起こして死亡していた。この発見は画期的なものであり、輸血が改善されるようになり、1930年にはその発見者に対してノーベル医学・生理学賞が与えられた。言いかえれば、1900年に発見され、応用が始まり、1930年に画期的な発見として世界的に認められたものは、今日では、常識になっている。自然科学の新発見・新発明は、それが大学の教科書に掲載され、次いで、高校、中学の教科書に掲載され、教えられることを通して、万人の常識になっていく。

このように、概念において、創造的なものと常識的なものは密接な関連をもち、新たに発見・発明されたものが常識となり、その常識の上に立って今度はより高度な新しい発見・発明が繰り広げられる。このような無限の「運動」がサイエンスの歴史的「運動」であろう。それとともに、これは個人のなかでも生じることである。自分が努力して見つけた事柄とそれの自分の中での常識化という2つのモメントは、歴史のなかの新発明とその常識化との関係に似ているであろう。

もちろん、人文学諸領域においては必ずしもそのように言えないことは、古代の彫刻が現代でも美的価値があることからも明らかであろうが、それについては省略する。

【意味(語義)の歴史的変動】

同じ日本語であっても、ことばが歴史的に変化してきたことは、誰しも認めるところであろう。それは全体としてのことばも、個々の語も、語の意味も変化してきたのである。

◯ことばの歴史的変化

ことばが歴史的に変化していることがよく分かるのは、「古文書」を見るときである。草書のように崩した文字が読めないのがまずはあるが、それが活字となったとしても、すらすらとは読めないし、また読めたとしても、個々の語の意味が現代のものとは違う場合もある。

樋口一葉(1872-1896)という120年ほどまえの作家の作品さえ、現代の私はすらすら読めない。しかし、古文書とは違って、ゆっくりと読めば意味が浮かんでくる。そうすると、現代とは異なる言い回しが味わい深いものに感じられる。文語と口語を一致させるような文体がまだ開発されていない時期の小説のことばとしての魅力かも知れない。すらすらと読めないという点では、この時期の小説はみなそうであろう。

◯「沽券(こけん)にかかわる」

語義の歴史的変動の事例を一つだけ上げておこう。「沽券(こけん)」という語についてである。

広辞苑第6版によれば、「沽券(こけん)」はもともと①売渡しの証文、という意味であった。それが②売り値となり、さらに③「人の値打ち。品位。体面」を意味するようになったようである。現在は③の意味だけが使われ、しかも、「沽券に関わる」という慣用句的な用法しかないと思われる。例えば、「これこれの事は私の沽券に関わる」という使い方、つまり、これは私の体面にかかわることなので、認めるわけにはいかない、というような意味である。そこではもはや、もともとの語義である①は、歴史的文献や辞書のなかにしか通用していない。歴史的視野から眺めれば、語義さえも変動するのである。

【概念(語義)の階層化】

花とバラの階層は、概念とことばの形式的な整理と特徴づけられるが、一面ではそのような形式的整理でありながらも、きわめて深い内容的な階層化もある。ととえば、「地球の意味」がそれである。

地球とは何か、という問いかけに対して、それは太陽系の一部であり、地球とは何かの問いは太陽系とは何かが解明されて初めて理解することができる。さらに、太陽系とは何かは、銀河系とは何かが解明されてこそ理解される。それでは、銀河系は? これは、その答えが宇宙全体に広がっていく問いであろう。

それについて、哲学者のポランは次のように書いている。(ポラン「語の意味とはなにか?」、ヴィゴツキー、ポラン『言葉の内と外』神谷栄司編・共訳・著、三学出版、p.49)

「地球の意味については、それを完全なものにするのは太陽系であり、太陽系の意味については、銀河の全体が疑いもなく私たちにそれをよりよく理解させ、銀河の意味については……つまり、私たちは、何についても、したがっていかなる語についても、その完全な意味を決して知り尽くすことがないのである。語は新しい問題の汲み尽くせない源泉である。」

語(したがって、語義、概念)は、その語をめぐる文脈が多様化し階層化するにつれて、その意味内容が発達する。その語(語義、概念)をめぐる新しい文脈を発見し、意識するようになるとき、概念は同じままではなくなる。こうして、その語が使用される文脈に応じて、その語が示す概念は発達する、と考えてよいであろう。

II 語義と意味

語の意味は、連合(連想)主義が前提にするような、語が意味に、1対1対応の関数のように、関係するものではない。語と意味の関係はもっと複雑であり、語と意味との関係は、まずは、語義と意味とに区分して理解されねばならない。ひとまずそれを、「コード・ブルー」という擬似的言語を通して解説しておこう。

【擬似的言語——コード・ブルーについて】

「コード・ブルー」という映画、テレビドラマがあった。事故が発生し、そこでの緊急の治療を要する患者をドクターヘリで搬送し、治療を行う医療従事者の苦悩と喜びを描いたドラマである。

タイトルとなった「コード・ブルー」であるが、この語は「擬似的言語」である。

病院内で医師や医療従事者に緊急招集をかける全館放送による緊急の呼びかけをスタット・コール(stat call)というようだが、「コード・ブルー」はそのようなスタット・コールの一種類で「緊急患者の発生」と同義である。それ以外にも、「コード・ホワイト」(大声で暴れる人の発見)、「コード・レッド」(火災発生)、「コード・イエロー」(救急室の混雑など)、「コード・グリーン」(重症の外傷患者が搬送された状態)、「コード・ゴールド」(臓器提供者の発生)などがあるが、原則的には、「スタット・コール」は各病院で決めている。例えば、ある病院では「EMコール、◯病棟・◯号室」という放送がかかると、手のすいている医師・看護師、あるいは会議中など治療外の仕事をしている医師・看護師は、その場所に駆けつけることになっている。この場合のEMとはエマージェンシー〔緊急〕の略お語であろう。

このような点から言えば、「コード・ブルー」は語義であろう。語義でなければ伝わらないからである。ただし、それは、その病院内での決まり事としての語であるので、「擬似的言語」というのが正確である。

一般的に言えば、この語はこれこれの意味を持つものとしよう、というような、人々の「約束」によって語が成立するわけではない。それはむしろ逆であって、人々がそのような意味で使っている事実と傾向とがまずあって、それを文字で記録して語が定着するという一種の「約束」が後追いの形で成立するのである。

この「コード・ブルー」の語は、病院内での「約束」という擬似的言語から始まったが、今や、本物の語になる過程にあるかも知れない。新型コロナ禍のもと、ヨーロッパ各地で、例えばエッフェル塔のような塔をブルーにライトアップして医療従事者に感謝の意を表すことが行われている。日本の東京スカイツリーもそうである。このブルーは「地球の色」という解釈もあるようだが、コード・ブルーによって緊急搬送されたコロナ患者への懸命な治療に対する感謝という意味も成り立つであろう。こうして、コード・ブルーやブルーは、擬似的言語から本当の語になっていくのかも知れない。これらは、「コード・ブルー」の語義に関する話題である。

ドラマの「コード・ブルー」はもう1つの解釈も成り立つ。この場合のブルーの意味を私は「修行時代」と解釈したが(参照:ピカソの「青の時代」)、それは私にとっての意味ということになる。作家がそのような意味を込めていたかどうかは作家に聞かなければ分からないが、ボクの解釈する「コード・ブルー」の意味にはドラマのすべての意味が入り込んでくるであろう。つまり、緊急患者の発生(語義)とともに、種々の悩みや葛藤のなかでの若手医師・看護師の成長という意味である。そのような解釈の意味では、ドラマが表現するものは、患者の緊急事態であるとともに、若手救命医師・看護師自身の緊急事態でもある。

この場合、語義は調べれば出てくる。しかし、意味はドラマから感じ取る以外にはない。ちなみに、子どものことばを捉えるときも同様であり、語義とともに、その子にとっての意味を捉えねばなるまい。まだ不安定な語義で発話する幼児の場合には、意味の把握は不可欠でさえある。

【語義と意味との構造】

「初恋」という語は、語義と意味との関係を考える上で、分かりやすいことばである。広辞苑(第6版)には初恋の意味は「はじめての恋」と書かれている。なんの変哲もないこの定義は、この語の共通表象であり、形式的な整理である〔「初」=はじめての、という類いの〕。もちろん、こうした一般化された意味〔語義〕があるので会話が成り立つのだが、実際には、「初恋」の意味は、その人の体験にもとづいて、各人各様である。映画「君の名は。」で描かれたようなファンタジックな初恋もあれば、トゥルゲーネフの小説「初恋」のように、大人の愛を垣間見て、尻尾を巻いて逃げていくような少年の初恋もある。この場合、辞書的な定義が正しくて、各人が抱く「初恋」という語のイメージや概念は正しくない、などとは言えないのであり、それらのすべてを包み込んで、語の意味はきわめて多様である、と言うほかはない。

1995年の阪神・淡路大震災で母親をなくしたある娘さんは、被災で母をなくしてから「おみくじ」を引けなくなった、という。大震災の年の正月に母と神社に詣でて、母は「おみくじ」を引いた。たまたま「凶」が出た。少々いやな気分であったので「おかあさん、こんなのは何回引いてもいいのよ」と言って、再度「おみくじ」を引かせた。ふたたび「凶」であった。その娘さんが言うには、「自分はおみくじと母の死とはどのような因果関係もないことは百も承知しているが、それ以来、自分は『おみくじ』を引けなくなった」。これは、「おみくじ」の語義ではなく、この人にとっての意味である。

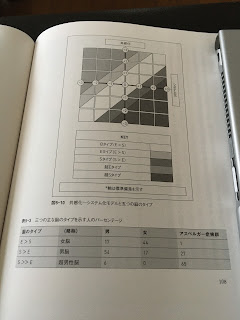

フランスの哲学者フレデリック・ポランは、語が全体としてもつ多様な意味を3つの同心円の層によって理解しようとした。

第1のもっとも安定的な層は、以前にのべたように、三角形を例にとれば、三角形の定義〔3本の直線で構成され、3つの内角をもつ図形〕を示している。これは「語義」である〔記号に近いのはこの部分である〕。

第2の層は、この語義と関連づけられ、社会のなかのあるグループが使用し定着した意味である。三角形triangle を例にとれば、「3人組」、楽器の「トライアングル」、「三叉路」、恋愛の「三角関係」などがある。第1の意味を普遍的意味と呼ぶなら、第2の意味はいわばグループ的意味である。種々の方言〔地域方言、階級方言など〕も、そのグループのなかで普及しているという点で、この層に含まれている。

第3の層は、個人にとっての意味である。三角形を例にとれば、三角形のイヤリングへのその人の特別な思い入れがそれであろう。先程の「初恋」「おみくじ」はこの層に含まれる意味のわかりやすい事例である。

こうして、3つの層は、普遍的意味––グループ的意味 ––個人的意味の層からなり、すべての意味が普遍的意味と何らかの関連をもち、各層を区切る境界線はあまり固定的ではなく〔変動的であり〕、その変動の度合いは第1層から第2層、さらに第3層になるほど大きくなる。これら3つの層が複雑に影響しあって、もっとも安定的な層である第1層〔語義〕さえ、歴史的に見れば、変動する。これが語の意味の構造である。

【語義・意味の有限性と無限性】

先ほど、「地球の意味」についてポランが述べたところを紹介したが、それは、地球の語義・意味が次々と膨らんでいくのだから、その語義・意味の有限性を表し、語の潜在的能力としては無限性を表してもいる。語の意味について、私たちはその有限性においてしか意味を知らないのであるから、とことん語の意味について知っているわけではない。私たちは語の有限性を知っているので、その無限性におけるまでその語(概念)について知りたいと思う。このような有限性から無限性への「運動」のなかに私たちの認識は位置している。

III 言語の「曖昧さ」と概念の「厳密さ」

【語の「曖昧さ」】

語は物事を「一般化する」という性質をもつ、という点を見れば、語は記号に似たものであるが、かといって、語は記号とまったく一緒であるとは言えない。数学における記号は厳密なものであり、厳密な規定をもつ。円周率を表すπ〔パイ〕という記号は、それを知る人には、誰にとってもまったく同じものを表している。数学にも変化を表す記号がある。たとえば変数〔変量〕を表すxである。しかし、関数においては、それが他の変数〔変量〕yと相互作用しお互いに変化していくその変化の仕方は、一定であり、規定的である。〔きわめて特殊な数学記号は乱数または乱数列を表すrandomであろう〕。しかも、これら記号は個人のなかで発達するということはない。

これに比べれば、語は「曖昧」である。

そのようなことばの「曖昧さ」に関連して、ヴィゴツキーは、デカルトを評して、きわめて含蓄の深いことばを綴っている。

——「一般的なもののために為される・不一致の完全な除去、無条件に正しい表現は、言語とその習熟との向こう側––数学においてのみ、達成される。言語から生じながらも・言語を克服する・思考を、数学のなかに見出した最初の人は、明らかに、デカルトであった。私たちの普通の談話的な言語は、それに固有な・文法的なものと心理学的なものとの・動揺と不一致・の故に、数学と空想との調和の諸理想のあいだの・可動的な均衡状態、私たちが進化と名づける絶えざる運動、のなかにある。」(ヴィゴツキー、ポラン、前掲書、p.73)

この場合、おそらくヴィゴツキーはデカルトの次の文言を念頭においているのであろう。––「a²、b³、そのほか類似の書き方をするとき、私も代数学で用いられている語をつかって、これを平方、立方などと呼びはするが、普通は単なる線しか考えていないのである」(『幾何学』第1巻、原享吉訳、『デカルト著作集』第1巻、白水社、2001年、p.4)。

言語が数学ほどには厳密ではなく一般的なものにならないことは、他ならぬフランス語もよく示している。

10進法と80、90の読み方がそれである。80(quatre-vingts、カトル−ヴァン、直訳すると、4つの20)、90(quatre-vingt-dix、カトル−ヴァン−ディス、直訳すれば、4つの20に10)。もちろん、数学的概念はフランス人も私たちも同じであるのだが。

【「曖昧さ」の利点と弱点】

ことばが「曖昧さ」を持っていることは、ことばの利点でもあり弱点でもある。

子どもの遊びのなかで現れているように、ことばは事物(モノ)から離脱し、事物(モノ)の支配〔状況拘束性〕から人間を解放する。これはことばの「曖昧さ」の利点であり、ここから想像力が生まれ、思考をはじめとする心理機能が生まれてくる。

だが同時に、ことばが事物から離脱するという同じ地点、ことばの「曖昧さ」の同じ地点に、その「曖昧さ」の弱点も現れている。前回に考察した「心の理論」と「語用論」との関連において、直喩、隠喩、皮肉、嘘を解説しておいた。語用論とは、直接的にはことばで表現されていないことをどのように理解できるか、という問題であった。前回の講義コメントでの質問に対して次のように答えておいた。

まず質問は次のようであった。――「『語用論』の中で出てくる第1水準と第2水準、そしてそれが比喩、皮肉、嘘と関連づけられるとは、どういうことなのでしょうか?(なぜ関連づけられるのですか?) そこの関係性がよく分からなかったです。」

それに対する私の解答は以下のものです。――

「心の理論」が極めて弱い場合でも、直喩は「まるで〜のように」と直接にことばで示されているので理解できます。

それに対して隠喩(または暗喩とも言う)では、そのような直接に比喩だということばはなく、「恋は盲目だねぇ」と言われれば、ことばだけからすれば、視覚障害のある人の恋の話かと思ってしまう。この隠喩の意味は、恋をしている人は相手以外には眼に入らないし、相手のことも本当はよく見えていない、ということです。つまり、「Aさんは、『盲目』という言葉で〜という事態を指している」と理解できなければ、隠喩の意味を理解できないことになります。このために「心の理論」の第1段階の理解が必要なのです(「AさんはXだと考えている」ことを私は知っている。言いかえれば、ある語の直接の意味を、そうではない意味に1回変換すること)。

さらに、皮肉が理解できるとは、たとえば、「恋は盲目だねぇ」という隠喩が実は自分に向けられている、と理解されることです。ここには、盲目の意味が1回変換されて隠喩となり、それが一般的な命題から自分自身へともう1回変換されています。つまり、そのためには、「心の理論」の第2段階(「Aさんが〜という考えを持っていることを、Bさんが知っている」ことを私は知っている。つまり直接性から間接性への変換が2回ある)。この皮肉が理解できるので、嘘との違いも理解できるようになります。嘘は、発話がそもそも事実にもとづいていないのですが、隠喩はたとえば恋の盲目性という事実に立脚しています。さらに、皮肉はそれは今のあなたの状態のことですよ、ということを隠して(遠回しに)言っている、ということになります。

こうした直喩、隠喩、皮肉、嘘を語ることができるようになる出発点には、事物と語の分離がある。それらのうちで、嘘は、この分離がもたらす弱点である。

とくに政治家の嘘は罪深い。もちろん、政治家はあからさまに嘘を言うわけではないが、事実や根拠にもとづかない発言は、政治家の場合には、甚だしくは人の命にかかわるような重大さがある。それは、意図的ではない「嘘」と言うべきものであろう。

興味深いことには、新型コロナ禍において、政治家の発言と行動が、日々の感染状況の報道によって、ただちに検証されることであろう。「発信力の高さ」が評価される知事は、自分のことばに溺れているのであろうか。「東京アラート」の次は「夜の街」等々と、ことばで勝負に出ている。全国的な緊急事態宣言発出より前から、対応の遅れなどが目立ち、この知事の発言と行動はことごとく的をはずしている。そして今や都内の新型コロナ感染確認者数は過去最高に達しているのである。

私は感染症の専門家ではないので、正確なところはわからないが、ニュース報道(専門家や医師の発言を含む)をまとめてみると、①検査(PCR、抗原、抗体)の飛躍的拡充、②症状のない保菌者を含めた隔離の徹底、③隔離した人などの治療、④新型コロナウイルスをターゲットにした薬とワクチンの開発、が対策の柱となるであろう。こうした(あるいはこれに類した)体系的な方向性に沿って、個々の事実を把握し評価して、対策の具体化を図る、そのために発言する、というのが政治家の役割であろう。

この点において、私たちは、政治家の発言に自主的・批判的な態度をとるべきである。「自主的・批判的」というのは、この場合、その発言がどのような事実や根拠にもとづいているのか、また、「心の理論」よろしく発言者はどのような意図を持っているのか、を吟味することなのである。そこに人の命がかかっている。

IV 内言の意味論——形相的側面と意味的側面との相互関係

【内言の心理的機能】

以前の講義で述べたように、ことばと言えば、概ね他者に対する発話を思い浮かべるが、唯一の例外は自己に対することばであり、これには具体的には独り言と内言が該当する。ヴィゴツキー(1986-1934)は当時、ピアジェの自己中心的言語(独り言など)論への批判を通して、内言理論に辿り着いた。後に、ピアジェ(1896-1980)自身もヴィゴツキーが明らかにした内言理論に賛意を次のように表明したのである。——

「ヴィゴツキーは、自己中心的言語はより発達した主体の内的言語の出発点をなすという新しい仮説を提起したが、その際に、内的言語は論理性とともに、自閉性の終焉に役立ちうるものであることが詳しく説明されている。そして、この仮説について私は彼と完全に一致していると思われる」(ピアジェ、1962年出版のヴィゴツキー『思考と言語』英語版への序文, p.508)。

内言は自己に向けられたことばであり、それは思考などの心理機能の担い手であった。

さらに、ヴィゴツキーは内言の構造、つまり、形相(けいそう)的側面と意味的側面との相互関係、をも明らかにしようとした(『思考と言語』第7章参照)。

【内言の形相(けいそう)的側面と意味的側面––相互に依存しつつ相互に対立する】

内言は、“自分が自分に語ることば”であった。だから、多くの語を必要としない〔それと対照的であるのは、目の前にいない他者にたいする書きことばである。書きことば—話しことば—独り言—内言というように、ことばの省略が進む〕。したがって、内言の形相的側面は極度の短縮〔述語主義と語のかけら化〕が特徴である。

それとは正反対であるかのように、ヴィゴツキーが言うところによれば、内言の意味的側面は極度の膨張が特徴である。比喩的に言えば、小説のタイトルがその小説全体の意味を表し、そのタイトルの語の意味が膨大に肥大化するようなものである。あるいは、劇のシナリオ(戯曲)におけるクライマックスにある台詞(たとえば、シェイクスピアの「ジュリアス・シーザー」における「ブルータス、おまえもか。死ぬほかないなぁ」というシーザーの台詞)がシナリオ全体の意味を表すこともある〔こういうものが名台詞と言うのであろう〕。あるファンタジックなアニメ映画を例にとれば、主人公の男女が最後に偶然に出会い、お互いに尋ねてみた、その台詞「君の名は?」が物語のすべてを語っている(そのタイトル「君の名は。」もそうなのだが)。そこに作品のすべてが凝縮されている。

以前に、子どもの初語における「語の般化と分化」について紹介しておいた。内言における語の縮小と意味の肥大化とは、まるで、「初語の般化と分化」との逆の運動を行っているかのようである。初語の場合、「ワンワン」は動物語に限定しても6種類の動物を意味していた。それが1歳6か月〜11か月にかけて(つまり1歳代後半に)多義的な初語が6つの語に分化していく。他方、内言の意味的側面の運動は、意味が分化していた語・句・文・節・章・部のすべてが1〜3くらいの語〔しかもそれらのかけら〕に意味を流出・流入させ、語を多義的にさせる。初語の意味が般化から分化へと運動するとすれば、内言の意味は、その逆に、分化から般化へと運動する。

【語からの意味の流出、その意味の、他の語への流入】

ポランは話しことば(パロル)を材料にして語の意味を論じ、意味の同心円の構造をあきらかにし、意味の変動にとっては、第3の層の意味〔個人的意味。これは言語学でいう「個人方言」が、意味論において該当するものかも知れない〕がもっとも能動的な役割をはたすものと考えている。ヴィゴツキーはこれを受けながら、内言においては「語義にたいする意味の優越」が進行する、と推測している。

ところで、内言において語の意味が肥大化していくためには、まず、ある語からその意味が分離すること〔意味の流出〕と、つづいて、他の語へのその意味の流入が必要である。

意味の流出について、ヴィゴツキーは、ポランが話しことばにおいて指摘したことが、内言においても起こると推測している。ポランはいくつかの事例を検討しているが、そのうちで、わかりやすい一例をあげておこう。私たちは、ある人のこと〔たとえば、その人の考え方・感じ方・行動の習慣・癖など〕をよく知っているのに、その人の名前が出てこない、ということがままある。これは、その人の名前とその人についてのイメージ・観念、つまり意味とが分離していることを示している。これなどは、典型的な、語とその意味との分離である。内言においては、そのようなことが例外としてではなく、絶えず起こっている、とヴィゴツキーは推測している。

他方、内言における意味の肥大化が起こるためには、そのように流出した意味は他の語に流入していかねばならない。ヴィゴツキーは膠着(こうちゃく)語や独特な語結合のなかに外言における意味の流入を見ている。膠着語とは、日本語もそうなのだが、たとえば、名詞と助詞という二つの語が結合して一つの語のように機能する言語のことである。たとえば、英語におけるI, my, meは、日本語では、「私は(が)」「私の」「私を(に)」となる。この場合、英語の観点からすれば、日本語の名詞と助詞は一つの語のように働く。その場合、「私」と「は」という語はそれぞれの意味が流出し、新しい「私は」に流入した、と考えられる。これが膠着の一つである。ドイツ語にも名詞の独特な語結合がある。日本語の「幼児言語」(あるいは「児童言語」)という語は、英語ではlanguage of childrenまたはchild languageと3または2語で表される。フランス語では、langage enfantin〔名詞+形容詞の2語〕、ロシア語でも、детская речь〔形容詞+名詞〕、または、речь ребёнка〔名詞+名詞〕の2語で表される。 ドイツ語では、Kindersprache〔Kinder=幼児(児童)、sprache=言語〕の1語であらわされる(この点では日本語に似ている)。このドイツ語の場合も、2つの名詞の語から意味が流出し、新しい1つの語にそれらの意味が流入している。こうして、日本語の膠着もドイツ語の語結合も外言のなかで生じていることだが、ヴィゴツキーは、内言のなかでもこれに似た意味の流出・流入が起こり、しかも、外言の場合よりも、いや、それと比べられないほど大規模に起こっている、と推測するのである。

【内言から外言へ(大人の場合)】

ことばを子どもの発達という観点から捉えると、外言から〔独り言を経て〕内言へとことばは運動する。だが、大人の会話・談話・対話の実際の過程で見られるものは、2人の人間のそれぞれのなかで起こっていることは、内言から外言への運動として発話していることである。お互いに深く意味を考えたり味わったりしながら話し合っているほど、そうした運動が見られる。それと同時に、他者のことばの意味を考察するという面では、(他者の)外言の内言化でもある〔これら点では、コミュニケーションを「ことばのキャッチボール」と見なすことは表面的な捉え方であろう〕。

内言を外言にする〔内言の外言化〕とは、どういうことだろうか。膨大にふくらんだ意味〔内言のもつ意味〕をわずかな語で語ることである。その意味の全体をわずかな語で相手に完全に伝えることは不可能に近い。それはちょうど、「君の名は」という意味を十分に伝えるためには、映画の一作を見てもらうことが必要であり、さらに個々のシーンから受けた自分の印象を映画を見ながら語っていくことが必要だ、ということと同じである。

内言の形相的側面から見れば、内言の外言化は、語のかけらをジャンプ台にして、普通のことばをつくりだしていくことである。これは、何を意味するだろうか。一面では、これは、各人に自由な表現を可能にしている。「かけら」は語そのものではないので、そこからつくりだされることばは固定的でなく、各人の自由に委ねられるからである。だが、他面では、この同じことが表現の苦しみをもたらしている。語のかけらから自由に作り出されたことばも、自己の内言のもつ意味を言い尽くすことができないからである。

最後に失語症学の専門家であったクルト・ゴールドシュテイン(1878-1965)の言葉を紹介しておこう。ゴールドシュテインは、ヴィゴツキーの『思考と言語』第7章を読んで、自身への批判にもかかわらず、ヴィゴツキーの内言理論を、言語の変調に関する今後の病理学研究に光をあてるものの1つとして次のように絶賛している。——

「私はヴィゴツキーによって発展させられた内言の概念に同意する。その理由は、この概念が優れたエヴィデンスに支えられているからだけではなく、一般的には人間行動、特殊的には人間言語についての諸観念に——私にはもっとも正確に著事実を表していると思われる諸観念に、合致しているからでもある。この内言の概念はまた、私たちが内言の脱分化の現れを考慮しようとするいくらかの複合的兆候を少なくともある程度は理解するのに、また、それらの兆候が今後どのように研究されるべきかというヒントを与えてくれるのに、適切であると私には思われる」(クルト・ゴールドシュテイン『言語と言語の変調』1948年、p.98)“I agree with the concept of inner speech developed by Vigotsky not only because it is supported by good evidence but also because it is in conformity with the ideas about human behavior in general and language in particular which seem to me most accurately to present the facts. It also seems pertinent to me to understand, at least to a certain degree, some symptom complexes which we are inclined to consider as expression of dedifferentiation of inner speech and to give hints as to how they should be studied further.” (Goldstein, K. (1948) Language and language disturbances, N.Y. Grune & Stratton, p.98).

コメント

コメントを投稿