〔2020/06/08〕第8回 人間と言語① 初期のことば

〔2020/06/08〕第8回 人間と言語① 初期のことば

《お知らせ》(再録)

◯この授業の講義メモ、皆さんの事後のコメントのいくつかは、

https://kyouikugenron2020.blogspot.com/

に掲載します。授業の折には、このブログにタブレットやスマホでアクセスするか、それよりも望ましいことですが、事前にパソコンから印刷してください。

◯授業終了後に皆さんのコメントをメールで送付してください。

送付先のメールアドレス、締切、送信上の留意点は以下の通りです。

bukkyo.bukkyo2017@gmail.com

編集の都合上、水曜日の18時までに送信してください。

「件名」には必ず、学番―授業の日付―氏名 を明記してください。

また、コメントは添付ファイルではなく、メール本文に書いてください。

なお内容的には、①新たに発見した事実〔一つで結構です〕とその考え方、②それについての従来の自分の考え、③自分にとっての「新しさ」の理由、を含んでいるのが望ましいと考えられます。

あるいは、講義メモを読んで、質問したいことを書いてください。

《みちくさ》

アメリカで警官に殺害された方の弟の訴え「左手に平和、右手に正義を!!!」

https://youtu.be/yrNLgmihgDQ

《第7回講義へのコメントより》

【言語の習得――話しことばと書きことば】

今回の授業では「話しことばは教えられて習得するともいえるが、どちらかというと自分自身で考え学びとったものである」というような表現に、なるほどなと思いました。確かに、例として「方言」は誰かから教えられたものではなく無意識に自分自身で学び取ったことばであると感じました。また、書きことばは書き順や読み方など一から学び「覚える」という意識を持つことで習得することができますが、話しことばは「覚える」と意識して習得するものではなく、自然と習得するものだと感じました。しかし、話しことばは他者とのかかわりがあるからこそ習得できるものだとも思います。話しことばは、他者が使っている言葉を真似するところから始まると考えるからです。他者とのかかわりの中で学ぶという部分においては同じだと思いました。このことから「話しことば」と「書きことば」は似ているようにも感じますが、異なる部分もあるということを知りました。

今日の学習で疑問に思った点は自然発生的形成としての話しことばの部分で、話しことばは子どもが信頼できるおとなの模倣をすることで成長していくことは知っていたが、書きことばについてはどうなんだろうか…というところである。書きことばは上記でいう反応的タイプの教育でしか習得できないのであるのか。しかし、平仮名などおとなの真似をして教わってもいないのに書くということをした経験が私にはある。

今回の授業での新しい発見は、自然発生的形成としての話しことばについてだ。

子どもは独特の造語を作るように、話しことばを「教えられた」ままに使用しているわけではなく、無意識に学んだ文法規則を貫こうとする子ども自身の力がなければ、習得されないということを学んだ。従来の考えでは、子どもはまわりの大人によりことばを投げかけられ、そのことばを繰り返し聞くことで、無意識のうちに備わっていくものだと考えていた。乳幼児期の子どもは意識的に覚えようとはしていないと思っていたからだ。しかし、子どもは生活の中で自分の力を使い、ことばを発達させている。つまり、自然発生的にことばを学習していることを理解した。

学習しろと言われている訳でもないのに、自然発生的に学んでいるのは子どものすごい所だと思った。

〔書きことばと自然発生的形成については、たしかに、平仮名などをまねをして覚えることはありますが、それは書きことばのごく一部のことであり、ことばを意識的に用いることなしに文を構成することができないのが書きことばの特徴です。そこに、主語・述語という構成や文法事項などが必要となりますが、それは話しことばと比べれば眼の前にいない人に語るのが書きことばだからです。また、話しことばの習得においても、3歳未満児、4〜5歳児は、それぞれの特質があります。前者は自然発生的形成がもっとも顕著であり、後者は自然発生的−反応的な過程のなかで「模倣と創造の統一」がくっきりとしてきます。〕

【新型コロナウイルスが教えているもの―対話的存在としての人間と現代社会のあり方】

第7回の授業を通して得た新たな発見は、人間は新型コロナウイルスによって対話的存在であると証明されたということである。グローバル化においても、良い面と悪い面があり、今回はその悪い面が出たのではないかと思う。例を挙げると京都の観光産業も影響を受けている。外国人が観光に来てくれなければ、経済が回らないというのは依存しているということである。また人間同士の関係や本質についてもコロナウイルスは証明しており、人間がどれだけ他の人たちと関わり合いながら生きているのかということが分かる。医療や学校についても、どれだけこの2つが人間の習慣に馴染んで、重要であるかが分かった。何が重要であり、日々の生活になくてはならないものかということを理解しながら、改革や対策をしていかなければならないということが今回のコロナウイルスにおいて分かったことだと思う。

私が発見した事実は、まさか新型コロナウイルスが様々なことを教えてくれていたことだ。特に経済効率至上主義であったことから、今回生まれた弱点を知ることができた。経済効率至上主義は、医療、公衆衛生、学校など人間の生活を支える領域に及んでいる。そのため、一箇所でまとめてすることは、経済の負担が少なくなりよかっただろう。しかし今の状況から考えると、明らかに密な状態になってしまい、学校では分散登校を行い、ソーシャル・ディスタンスが行われている。もし、学校総統合が行われていなかったら、分散登校をしなくてもソーシャル・ディスタンスが出来たのではないかと言う考えを発見した。

自分にとって新しいと感じた理由は、高校時代に全く考えたことがなかったが、思い返してみれば密だったと言えるからだ。従来の考えは、統合は生徒数が増えるため、部活動が盛んになったり、文化祭体育祭が盛り上がるなと利点しか考えていなかった。今思い返すと、私の高校は、私がちょうど入学したと同時に二つの学校が統合し、一期生として入学した。校舎はとても狭かったため、今思い返すと、歩く距離や机の距離など、椅子1個分くらいの近さだった。この状態では、ソーシャル・ディスタンスは取りづらく、また統合して、結果分散登校になった事によって今の子たちの学校で勉強する機会が少なくなってしまったと言う考えになった。統合がなかったら分散登校せず、しっかり学校に通うことができていたかもしれないと言う考えが今回の一番の発見だった。

【習慣について――ホッブズの自然法の考え方】

第七回の授業より、三つの自然法があることを知り、それらは習慣が法律化したものということを知った。人間関係は人間の欲から生まれ、争いが起きるものだと思っていたが、人間、能力は平等であり、希望も平等であるからこそ、手に入れるものが足らないときに争いが起こり、人間関係が構築されていくとわかった。もちろん欲がなければ争いは起きず、人間関係も構築されないが、それらは自然状態が導いているからこそ、生まれるものだと考えた。また自然権においても自分自身を守り、争うほどに絶対的なことから生命に関わってくる必要なものだと知った。ホッブズが述べるようにこれらの自然法がなければ、自分の感情のまま相手に働きかけ、相手を傷つける。そのために権利がうまれ、法律化されたことがわかる。しかし、snsの誹謗中傷などまだまだ習慣づいておらず、法律化されていないために起きることだと思う。人間が平等であるなら、芸能人もわれわれと同じ人間であり、同じ心を持つ。しかし、自分の軽い気持ちで取った行動が誰かを傷つけ、死に追い込む。人間同士の関係を律するためにも守らなければならない習慣があり、法律化を行うべきだと考える。

今日初めて知ったことは、ごっこ遊びなどのイメージ遊びが子どもが発達していくうえでの結節点になることです。ごっこ遊びはただ子どもが好きな遊びの1つだと思っていました。でも、ごっこ遊びは誰もが1回はしたことがある遊びで、発達と関係していることは驚きでした。最近接領域の話もありましたが、課題を出す立場になる人としてしっかり発達について理解しなければならないと思いました。

そして、最後にあった自然法についての話で、「あなたが自分自身に対して、してもらいたくないことを、他人に対してしてはならない」とありました。木村花さんが亡くなる原因となった誹謗中傷、私は出演されていた番組をずっとみていたので、ひどく言われていることは知っていました。誰が言ったのか特定できないネット上の誹謗中傷は、ストレス発散したい人や面白半分でやる人など、軽い気持ちでやっている人たちにとって、ある意味「習慣」となっていると思います。

でもこれは間違った習慣であり、意味が全く違います。ネットに限られたことではなく、人と接する上で、先ほど述べた自然法をまとめたその言葉を大切に、常に心のどこかに留めておくべきだと思いました。

〔誹謗中傷を禁止するための法律化は、地方自治体のヘイトスピーチ防止に関する条例が参考になるかも知れませんね。〕

【教育の3つのタイプ】

私が今回の授業で新たに学んだことは、教育には「自然発生的タイプ」、「反応的タイプ」、これらの中間的・移行的タイプである「自然発生的―反応的タイプ」の3つのタイプがあることである。他者とのコミュニケーションの手段など生活するうえでさまざまな役割を持つことばは、子どもが自分の力を駆使して発達させてきた。特に、乳幼児期のことばは、誰から教えられたわけでもなく、日々の生活でのコミュニケーションなどを通して他者から習得したものであると言えると思う。また、小学生になると、「教師のプログラム」に基づいてなされる教育に対して、それに「反応」するような姿勢がとられるようになる。これらから「自然発生的タイプ」と「反応的タイプ」は想像しやすかった。しかし、この中間の「自然発生的―反応的タイプ」は自分ではなかなか気付けるものではないため、私にとって新しい発見となった。エピソードの中の「~飛び」と5歳児が飛び方に名前を付けることが出来るのは、ことばの規則性を意識するこの時期の子どもたちであるからこそだと感じた。

また、私は、保育者は子どもたちの成長のために何事に関しても子どもたちを導いていく存在だと思っていたが、この幼稚園でのエピソードも含め、先生が言う「保育者が子どもたちに導かれることなしには、子どもたちを導くことはできない」ということに納得できた。子どもたちの豊かな発想から保育者が学習することもあるのだと分かった。これらから、「導く」と「導かれる」は個々に存在するのではなく、相互に絡まりあっていることも理解できた。

〔ヴィゴツキーの考え方によれば、1歳、3歳、7歳に発達の危機(節目)が見られ、それに照応する形で、教育・学習のあり方が変形されてきます。保育者はまさしくこの点を豊かにとらえなければなりません。〕

【発達の最近接領域】

私は今回の授業で子どもは(大人も)自分の中に二重の発達水準を持っているということが新たに分かった。独自でたどり着ける水準と協同の力で達成される水準だ。さらにそのあいだの領域は発達の最近接領域と名付けられていることも分かった。

今まで私は身体以外の発達は、大人に教えてもらってまたは自分の力で、など、どのような方法からでも全て出来るようになること自体がが発達だと思っていた。2つに分けられていると思っていなかった。

しかし2つに分けることで発達の順序がはっきりと分かり、理解することが出来た。個人が持つそれぞれの2つの水準を見極めることも大切だが、発達の最近接領域を見極め、そこに合わせた接し方をすることがなによりも求められることなのではないかと思った。発達の最近接領域であった部分を個人の水準になるようにしていくことを繰り返し続けていくことで子どもたちの発達は進んでいく、保育者の役割を自分なりに深く理解できたと思う。

【遊びと発達の最近接領域―欲求の2つの水準について】

①幼年期の遊びの中でイメージしたり、何かに見立てて、遊ぶことができるのに、即座に実現したい欲求が芽生えると遊びを放置してしまうこと。自己の欲求と遊びの水準には隔たりがあること。

②日常生活でも遊びであっても水準は同じだと考えていた。幼年期のイメージの遊びの中では自己の欲求の水準より遊びの水準が上回ることはないと考えていた。

③子どもたちが小石などをキャンディに見立て、ごっこ遊びのようなものをしていて、本物のキャンディが人数分あれば、そのイメージの遊びは本物のキャンディで遊びながら続行されるが、本物のキャンディが1つしかなく、誰かがそのキャンディを実際に手に入れたいと思った時、子どもたちの共有イメージの中で作り上げていた何かになりきり他者を演じたり、小石などをお菓子に見立てて遊んだりする行為が消滅して、一気に現実に、日常生活に引き戻される。

しかし、遊びを続行しようと思えば、続行する可能性を持っているということ。

【模倣と創造の統一】

今日の授業では、「模倣と創造との統一」を通して子どもの言葉が発達するということが新しい発見でした。子どもは、周りの大人の話し言葉を聞いて、それを聞いて覚えて、模倣(真似)するようになり、自然とことばを発するようになります。それに加えて、覚えたことばを子どもたちなりの感性で、いろいろ組み合わせて、新しい子どもたちなりのことばをつくり出していくのです。この二つ(模倣と創造)があって、子どものことばは発達し豊かになっていくのです。逆に言えば、このうちの一つだけでは、十分に発達することはできないとも言えます。

私は、従来子どもがことばを話すのは、周りの大人の話し言葉を聞いて、それを覚えて自然にことばを豊かにしていくものだと思っていました。ですが、本当はそれだけではなく、子ども自身が、周りの大人たちの会話などから聞いて覚えたことばを組み合わせて、子どもたちなりの「ことば」をつくっているのです。その新しいことばをつくり出すことも、子どものことばを発達(豊かに)するのに、とても大切な役割をしているのだということが分かりました。覚えたことばをただ単に話す(発する)のではなく、それらを頭で考え(思考と絡め)、新しいことばを生み出す工程がとても大切で、それらをこなすことで、ことばは無限に作り出せる可能性に気づき、ことばの面白さに気づき、それによってことばを豊かにしていくのだと感じました。

また、新しいことばをつくるときに、「その状況において、どのことばを使って、どのように組み合わせたら、この考えや気持ちを伝えることができるか」と子どもの頭の中で、考えを巡らせます。そのときに、思考力も同時に育っていくのではないかと考えました。

〔ことばにおける「模倣と創造の統一」がもっとも明瞭に現れているのは、おそらく、4〜5歳児の頃の独特な「造語」だと思われますが、その後、若者が先導している「造語」もメカニズムは同じでしょう。たとえば、「スマホ」というような短縮されたことば。〕

《第8回講義メモ》

はじめに

今回から6回にわたって「人間と言語」という観点からの人間理解について深めようと思う。おおまかに、次のような順序で問題を考察してみたい。

第8回 初期のことば

第9回 新しいタイプのことば――独り言と内言

第10回 独特な「造語」

第11回 言語習得をめぐるチョムスキーとトマセロ

第12回 自閉スペクトラム症とことば(方言と共通語)

第13回 語の意味論――語義と意味

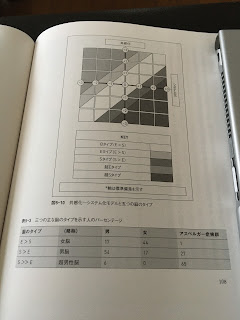

今回の講義では、1歳前後から2歳代のことばを扱う。この時期における、ことばとそれに類するものの主な事実としては、(a)喃語、(b)指差し(指示的身ぶり)、(c)初語、(d)一語文、(e)意味の般化と分化、(f)統語論・文法の習得、などがある。また、この時期の理論的なものとしては、①自然的なものと文化・歴史的なものとの「せめぎ合い」、②3項関係、③ことばの自然発生的習得、④コミュニケーション言語(外言)、などがある。

すでに述べたものもあるので、今回の講義では、「(e)意味の般化と分化」、「(f)統語論・文法の習得」、「③ことばの自然発生的習得」、「④コミュニケーション言語(外言)」を中心に論じることにしたい。

I 初期のことばについて今まで述べてきたこと

【ことば――自然的なものと文化・歴史的なものとの「せめぎ合い」の所産の1つ】

ヴィゴツキーの人間発達論は、最大限に広げた場合、次のように特徴づけることができる。すなわち、

①生物進化・人類史・個人の発達史の統合

これはヴィゴツキーの人間発達論の外延を規定するものである。もし、この統合を典型的に示唆する彼の著作を1冊だけ上げるとすれば、『行動の歴史に関する予備研究―猿・未開人・子ども』(1930年)が該当しよう。《猿―子ども》の諸関係は今日的には比較心理学または比較認知心理学が担い、《未開人―子ども》の諸関係は文化心理学(マイケル・コールら)が行っている。ヴィゴツキーは前者の諸関係についてはケーラーのチンパンジー研究を参照し、後者の諸関係についてはレヴィ−ブリュールらの文化人類学的研究から未開人の思考が概念以前の複合の水準にあることを究明したのであるが、この著作は両者の諸関係を把握しようとした最初の試みであった(より精密なものとしては『思考と言語』第4章と第5章、1934年を上げることができる)。

この統合の内容のうち、人間発達のメカニズムとしては、次のものを指摘することができる。

②インター・サイコロジカルからイントラ・サイコロジカルへの移行

もともとは現実の人間関係であったものが私の内部に移行したものが心理機能である、というヴィゴツキーのよく知られた命題は、ピアジェやボールドウィンの心理学研究に着想を得られたものである。ヴィゴツキーはそれをかなり深く考察して、独自の特徴づけを行った。この命題は、研究ノート「人間の具体心理学」(1929年)、報告「心理システムについて」(30年)、草稿『高次心理機能の発達史』(31年)、著作『思考と言語』(34年)のなかで、それぞれの文脈に応じて論じられている。そのうち、29年研究ノートにおける叙述がもっとも視野が広く、そこでは、一方ではマルクスの「フォイエルバッハに関する第6テーゼ」を心理学的に変形した「翻案」が記され【脚註。「マルクスの翻案:人間の心理学的本性は、内側に移行した・人格の諸機能や人格の構造の諸形式になった・社会的諸関係の総体である。マルクス:類としての人間について;ここでは、個人について」邦訳『「人格発達」の理論』土井捷三・神谷栄司監訳、p.268】、他方では記号と脳の関係、自己刺激と脳の関係が考察されている。これらのことを個人の発達に焦点をあてて簡潔に述べたものが、次のように、30年報告に見られる。

――「私が述べる・どの〔心理〕システムも、3つの段階を通過している。最初は、心理間〔インター・サイコロジカル〕の段階——私が指図し、あなたが実行する——、その後に、特別心理〔エクストラ・サイコロジカル〕の段階―—私は自分で自分に語るようになる―—、さらにその後に、心理内〔イントラ・サイコロジカル〕の段階―—外側から刺激される脳の2つの点は1つのシステムのなかで作用する傾向を持ち、皮質内の1点に転化する―—。」(邦訳『ヴィゴツキー心理学論集』柴田義松・宮坂琇子訳、p.35)。

このようなメカニズムのもとに、次の3つのものが具体的内容として現れてくる(詳細は略)。

③低次心理機能と高次心理機能の区別

④発達と崩壊

⑤心理システム

これらを総括するものとしては、次の理論がある。

⑥発達の地層理論

「インター」「エクストラ」「イントラ」の諸関係(ことばを事例に取れば、対話→独り言→内言)とそれらの脳内での結合(2つの点が1つのシステムのなかで作用する)とは、ヴィゴツキーの考える人間発達のメカニズムのようなものだが、上記の③④⑤⑥は、発達論の内的内容にあたり、それらは相互に繋がりあっている。③イントラ・サイコロジカルな関係とは自己意識の形成と密接にかかわってくる高次心理機能に典型的にあらわれ、④その高次心理機能こそ崩壊の対象ともなる(失語症・失認症・失行症や統合失調症などにおいて)。ヴィゴツキーの考えの卓越した点は、ある道すじを上昇していくことが発達であるのに対して、同じ道すじを下降していくのが崩壊である、ということにあろう。【脚註。言語学者のロマン・ヤーコブソンもやや遅れて失語症において成層構造の発達と崩壊を発見した。『失語症と言語学』服部四郎監訳、岩波書店】⑤そうした発達も崩壊も単独の心理機能(たとえば、ピアジェのような知的操作)としてはあらわれず、ある心理機能を中心に、その周りに他の心理諸機能が配置される心理システムが形成され発達し、崩壊するのもそのような心理システムである。なお、子どもの発達は、ヴィゴツキーの考えを拡充すれば、年齢期という心理システムの発達であり、それは安定的年齢期と危機的年齢期が交互に訪れ、そのすべてにおいてある心理システムが他の心理システムに変形されるのである。⑥こうした発達の内的内容はすべて地層のように成層構造をつくり、心理学的には上記の「低次心理機能と高次心理機能との区別」「発達と崩壊」「心理システム」が含まれ、それは生理学的には脳の成層構造に照応している。

そして、これらに根底にあるものは、次のものである。

⑦発達の各層の深部にある、自然的なものと文化・歴史的なものとの断絶と闘争

この断絶と闘争の乳幼児期における具体的な姿のいくつかは次に説明しようと思うが、子どもが幼いほどこの「断絶と闘争」はストレートに露呈してくるが、その後においても消え去ることはないのである(邦訳『文化的-歴史的精神発達の理論』柴田義松監訳、学文社、2005年、第11章「高次の行動形式の教育」参照)。

なお、ヴィゴツキーの人間発達論については、それを凝縮して述べたので、わかりにくいところが残ると思う。そうした点は、第2回、第3回の講義をふりかえって補足してほしい。

ところで、自然的なものと文化・歴史的なものとの「断絶と闘争」つまり「せめぎ合い」は、ヴィゴツキーが指摘するように、子どもの初期のことばの発達、算数の発達に如実に現れている。

A 初期のことば

ありとあらゆる音をもつものの意味をまったく有しない発声としての「喃語」は、言うまでもなく自然的なものであるが、初語の発生に近づくと喃語のすべての音が失われて消滅する。その後、きわめて貧しい音しか示さない「初語」(たとえば、マーマとかブーブー、ワンワンなど)は、すでに文化・歴史的なもの——その土地の方言的な意味をもった音である。喃語と初語のあいだの「沈黙」期間こそ、「せめぎ合い」の証であろう。

初語の意味的側面については、①後の時期には見られない意味の般化と分化、②初語において単語が同時に文をも表すこと(1語文)が特徴的である。①について言えば、ある言語心理学者は、ワンワンという初語は動物語に限っても6種類の動物を表すところから始まるが(意味の般化)、数か月が経つと、それぞれに異なる語が対応するようになること(意味の分化)を明らかにしている(村田孝次『幼児の言語発達』培風館、1968年、pp.173-174)。こうした現象は欧米でもovergeneralizationと呼ばれて共通しているのだから、子どもが生まれ育った土地という意味での文化・歴史的なもの(音の結合の持つ特定の意味)のみならず自然的なものでもあり、意味の曖昧さ(多義性)から分化へという流れの底流に両者の断絶や闘争があると考えるのは合理的であろう。【脚註。ついでに言えば、類人猿の言語は統語論を習得しえないようなので、文の構成には進めない単語主義に留まっていよう。上記のような意味の曖昧さや1語文は、子どもがすでに初語において類人猿の言語を超えていることを示している。】

B 子どもの算数

ヴィゴツキーは、子どもの算数の発達を考察するとき、自然的なものと文化・歴史的なものとの「せめぎ合い」に照応する形で、自然的算数と文化的算数とを対置している。自然的算数とは、自然発生的に習得されるモノの個数としての数であり、それを指を折って数える計算である。それに対して、文化的算数とは、たとえば、10進法の概念の習得や暗算などである。自然的算数も文化的算数も子どもの個人の発達のなかに明瞭な事例が見つかるのでそれでよいのだが、人類史のなかに事例を求めるとすれば、2つの算数の中間的形式が見つかり、かつ、現存している。それは「ローマ数字」である。ローマ数字はおおむね指と手とに対応しており、1つの数字(たとえばVIII)のなかに5と3がそのまま含まれているので、計算しやすいのである。ただし、大きな数は表現しにくいことや、10進法に純化していない点において、「アラビア数字」に数の表記の主役の座を譲ったのであろう。

【3項関係の成立】

これについては、チンパンジーと人間の子どもとの相違として述べておいた。また、マイケル・トマセロの言うような、9〜12か月における「共同注意フレームの形成」・「伝達意図の理解」・「役割交替を伴う模倣」の創発、とくに「共同注意フレーム」という3項関係の成立が、自然的なものでありながら文化・歴史的なものへと世界を変える蝶番(ちょうつがい)のついた窓のような役割を果たしている。窓のこちら側は自然的なもの、窓の向こう側は文化・歴史的なもの、という具合に。

これを、ことばの発達に即して言えば、指差し(指示的身ぶり)の3段階〔とりわけ第2段階における指の動きの大人による意味づけ〕が共同注意フレーム、3項関係に照応している。

II 1歳代の語の意味――般化と分化

【初語(有意味語)と意味の般化】

初語に属する「ワンワン」は言語発達における子ども個人の主体的側面をよく表している。いわゆる幼児語の「ワンワン」の慣用の語義はイヌである。しかし、初語の「ワンワン」もその語義で使用されていると思われがちだが、それは的外れである。そのことは、初語「ワンワン」と発話する子どもを動物園に連れていけば明瞭となる。

ある白い大型犬の背中に乗せてもらい、まわりの大人たちから「大きなワンワンだね」などと言われて「ワンワン」の語を発するようになった1歳すぎの子どもがいた。その発話は、その子にとってはことばとわかる最初の有意味語であった。数日後、動物園に行くことがあった。その子が最初に見たのは、シロクマで、指をさして嬉しそうに「ワンワン」と言った。先日の大型犬とシロクマは外見上似ていないこともないので、外見で判断しているようにも思われたが、その隣の檻のなかをピョンピョンと滑稽に跳び歩いているコンドルを見て、この子はふたたび「ワンワン」と言った。最後に見たキリンに至るまで、そこで見たあらゆる動物を「ワンワン」と呼んだのである。

このような経過から、初語の「ワンワン」は先日に見たイヌを含むあらゆる動物を意味していると捉えがちだが、実はそうとも言えない。たとえば、ヴィゴツキーが紹介するように(ヴィゴツキー「1歳の危機」、『新・児童心理学講義』柴田義松他訳、新読書社、2002年、p.82)、かの生物学者のダーウィン(Charles Darwin、1809〜1882)には孫の初語を記した記録があるようだ。その記録によると、その子は池に泳ぐカモを「ウガー」と呼んだ(おそらく彼の語の起源はカモの鳴き声であろう)。だが、それにとどまらず、その子は、テーブルにこぼれたミルクや液体、コップのなかのワイン、瓶のなかのミルクも「ウガー」と呼び、さらには、鳥の絵のついたコイン、そのようなコインに似たすべての小さく丸く光るモノをこの語で呼んだのであった。村田などによれば、このような初語とその性格は、一切合財語catch-all term、過剰般化overgeneralization、語の般用、などと特徴づけられている。

村田はそのような「語の般用」〔意味の般化〕を次のように定義している――「ここで“般用”とは、談話発達の初期に顕著な、1語が慣用の枠を超えて、過度に拡張使用される現象をいう。たとえば、ワンワンという音声がイヌという慣用の意味範囲を超えて、あらゆる四足獣、さらに、それに似たあるいは似ない生物・無生物にまで用いられる場合がこれである」(村田、前掲書、p.168)。慣用の意味範囲をこえて、あらゆる四足獣に用いられるだけなら、それはある客観性をおびたグループ化といえるが、意味範囲はそれにとどまっていない。これが重要であるが、「それに似たあるいは似ない生物・無生物にまで用いられる」という点に着目したい。したがって、子どもの初語「ワンワン」を耳にするたびに、そこにカテゴリー〔客観的グループ化〕を探ろうとする大人の期待はたいてい裏切られることになる。

初語が意味するものの範囲は、おそらく、子どもの偶然に行う経験のなかにある、何らかの主観的印象の軸にもとづく集合をなしている、と考えるのが妥当であろう。その意味では、その範囲に関して、ヴィゴツキーが紹介する「関連なき関連性」(ブロンスキー)という特徴づけ〔あえていえば、客観的関連なき主観的関連性〕が最良のものであろう。

※私はここにも人間に固有な特徴が隠されていると思う。初語のような意味の般化をことばに担わせて会話する大人はまずいないであろう〔後述する一部の失語症患者の事例を除いて〕。しかし、子どもの初語使用における主観的印象がそこにあるとすれば、大人の発話(話しことば)には、使用される語のその人にとっての主観的意味が込められている。会話する大人がお互いに通じあうのは、ことばが皆に共通する客観的な意味(語義)をもっているからであるが、彼らがより深く理解しあえるのは、それぞれがことばに託した主観的〔個人的〕意味を理解しあうからである。たとえば、初恋という語は、広辞苑第6版には「初めての恋」と形式的に語義が書かれているが、その人にとっての初恋の意味はそれぞれである。そのような主観的〔個人的〕意味まで語り合うとき、彼らは真の相互理解に達するのである。

※なお、重篤な失語症に「全失語」と呼ばれるものがある。そうした事例をあげておこう。失語症における初語〔一語文〕のような事例である。これも初語まで後退した逆発達の事例として理解することができよう。――波多野和夫他『言語聴覚士のための失語症学』2002年、pp.98-99の事例より

《症例M。右利き男性。64歳時に脳梗塞が発症し、右完全麻痺と再帰性発話を伴う全失語が発症した。発症3年7か月から約3年間観察された。聴覚的理解には中程度の障害がある。復唱も呼称も音読も、発話する限りはすべて「マタマタ……」を発する。再帰性発話〔ジャクソンによる命名。「偶発性発話」と対照。―神谷〕の最小単位は「マタ」で、これをほとんどつねに3回以上連続的に繰り返し発話する。場合によっては、「マタマタマタマタマタマタ」と6回以上連続することもある。廊下でST〔言語聴覚士―神谷〕を見つけると、遠くから左手を振り「マタマタ……」と明るく挨拶をする。病棟では「マタマタ」さんと呼ばれ、本名を知っている人はほとんどいない。病院生活に十分に適応している。

この患者は「マタマタ」にさまざまなプロソディ〔この場合はおそらくアクセント・イントネーション―神谷〕を付加して豊かな感情を表現する。これに指さしや身振り、感情変化をあわせて、“yes / no”、受容・拒否、好き嫌いを中心とした自己の意思をかなりの程度表現しているように見える。しかしたとえば「マタマタマタマタ」と4回の繰り返しを刺激語として与えて復唱させようとしても、適当に「マタマタ」と繰り返すのみである。また、「マタマタ」2回を“yes”、「マタ」1回を“no”というように取り決めて、これをコミュニケーションに役立てる試みをいくら行っても、ただ適当に「マタマタ」を繰り返すのみで成功しない。つまり、「マタマタ」発話を有意味な情報として命題的に使用することが不可能である。

この患者の発話は経過としてはほとんど変化しなかった。この再帰性発話は完全に常同的ではない。プロソディ変化は豊富で、「マダマダ」という音韻上の変形が多少見られたが、「語彙」レベルの変化はなかった。》(pp.98-99)。

【子どもにおける意味の般化と分化の実態】

村田が紹介する「語の般用」が示すように、初語のもつ意味は多義的である。しかも、その意味は固定的ではなく、たえず動いており、その動きの落ち着く先は、初語の意味が分化し、慣用に近づくことである。村田は幼児の初語の多義的な意味が1歳代にどのように分化していくのかを観察している(村田『幼児の言語発達』、pp.173-174)。村田は何人かの1歳児の観察のうちから一人のそれを選んで紹介している。そのうち、動物に関する語を例にあげると、1歳3か月以前のその子は「ウーウー、ワウワウ、ウン」によって6種類の動物を表していたが、1歳5か月で「ワンワン」=イヌ、1歳6か月で「ンマ」=ウマ(その後、「ンマ、オンマ」を経て、1歳9か月で「オンマチャン」=ウマ)、1歳7か月で「メーメー」=ヤギ、1歳8か月で「チャーチ」=ウサギ(その後、「チャーギ」を経て、1歳10か月で「ウチャギ」=ウサギ)、1歳8か月で「ニャンニャン、ヤンコ」=ネコ(その後、「ヤンコ、ニャンコ」を経て、1歳11か月で「ニャンコ」=ネコ)、1歳8か月で「モーモ、ウチ」=ウシ(1歳9か月で「ウチ」=ウシ)が現れてくる。これはこの子の記録なのであって、すべての子どもがこの通りというわけではない。しかし、どの子どもにも、これに類した「語の般用」が見られ、その語は運動して1歳代を通して慣用の方向に分化していく、と言いうるであろう。

※上記のように、多様な意味が固定的な意味へと変動していくのは、確かに、初語だけに見られる特徴である。ところが、それとは逆の変動––語の固定的な意味(客観的な語義)から多様な意味〔文脈によって異なる意味、さらに個人的・主観的な意味〕への変動––は、大人のことばには普通に観察されるもの〔現象〕である。上記の「初恋」の語を参照。

III 統語論・文法の習得

【統語論(シンタックス)について】

一般的に言えば、語が文に構成されるときの規則を統語論(シンタックス)という。日本語を例にとると、その代表的なものは、格助詞の働きである。わたし、あなた、愛するの3語はただ並べただけでは文にならない。わたし「は」あなた「を」愛する、の「は」「を」という助詞(格助詞)があって文ができる。この場合、語順は大きな意味をもたない。あなた「を」わたし「は」愛する、も文として成り立つし、映画のせりふみたいだが、《あんた「を」好きなの、あたい》という語順も可能である。

それに対して英語の場合には、代名詞のみ格変化する。

〔I=私は(が)、my=私の、me=私を(に)〕、〔you、your、you〕、〔he、his、him〕。日本語のような助詞はない。したがって、シンタックスの上で重要なのは語順と前置詞〔go to schoolのto〕である。

ロシア語はすべての名詞の語尾が格変化する〔固有名詞も、本のタイトルさえも変化する〕ので、シンタックスの上では語順は重要ではない。

このように、統語論(シンタックス)には、語順を中心とするもの(英語、中国語など)、格助詞によるもの(日本語)、名詞等の格変化によるもの(ロシア語)があり、また、それに照応した言語分類に孤立語、膠着(こうちゃく)語、屈折語がある。

【統語論習得の時期――2歳代と文の生成】

語の格変化があったり、助詞があったり、語順が重要であったり、と言語によってシンタックス上の要点が異なるので、厳密に言うことはできないが、おおよそ、2歳代に、格変化(ロシア語)、格助詞(日本語)、語順(英語)というシンタックス上の要点が姿を現すことが興味深い。

ロシア語の名詞の格変化のほとんどが、1歳10か月から2歳の終わりまでに、登場するようである(エリコニン『ソビエト・児童心理学』駒林邦男訳、明治図書、1964年、134〜135ページ)。また英語においても、1歳10か月〜2歳10か月の時期に、大人のことば〔文〕の模倣の場合にも、子ども自身の「自由生産」の場合にも、文法的一貫性が高い割合で認められるようである〔村田孝次『幼児の言語発達』培風館、1968年、254〜255ページ〕。村田孝次によると、日本語において、助詞は1歳中期から登場しているが〔前掲書、167ページ〕、格助詞がどうかは示されていない。シンタックスという点でロシア語、英語が同じような時期に発達しているので、おそらく日本語の場合もそうではないかと思われる。

※動詞、形容詞、副詞の詳細については省略。概ね2歳代に登場してくると考えられる。

【「パターンの発見」の個人における起源】

統語論(シンタックス)や文法の習得について、トマセロは、大人との言語的コミュニケーションの過程でなされる「パターンの発見」の故である、と考えている。言いかえれば、そうした文法等の習得は、純粋に文化・歴史的現象だと考えている。

この点がチョムスキーのいわゆる生成文法理論と鋭く対立するところである。チョムスキーの理論は、生得的な普遍文法が子ども・大人が生きる文化的・歴史的条件のなかで多種多様で具体的な個別文法へと生成する、と考えている。チョムスキーの理論仮説によれば、生得的な文法は1つである(普遍文法)が、実際に習得する文法は言語共同体の数だけある(普遍文法から生成される、具体的、個別的な文法)。つまり、数え方によるが6000〜8000ほど存在する。

私自身の考え方は、ヴィゴツキーの言う《自然的なものと文化・歴史的なものとの「せめぎ合い」》をもとに、子どものことばの問題にアプローチすることにある。この観点からすると、チョムスキーもトマセロもそれぞれ一長一短であろう。チョムスキーは言語・文法の生得性を強調するあまり、文法の「生得観念」という考えまで提起しているが、しかし、うまれたときにすでに一定の観念があるとは説得力がない。他方、トマセロの場合には、程度・種類の差はあるものの人との交わりに障害がある自閉症児が、方言を話せないことの説明はついても(共同注意フレーム形成の弱さや伝達意図理解の弱さによる説明)、自閉症児がなぜ共通語を話すのかという「不思議な現象」を説明することができなくなる(まわりの人たちが話しているのは方言なのだから)。つまり、人との言語的交わり・コミュニケーションだけでなく、自然的なもの(部分的には生得的なもの)を理論に取り入れなければ、自閉症児の共通語使用を説明できないであろう(これらの点は、第11回、12回の講義で詳しく述べようと思う)。

ことばの発達や習得に関する、私自身の理論仮説は、以前に触れたが、次の3つの点を「自然的なも の」あるいは「生得的なもの」と捉える点にある。

①音による意味識別機能の理解。――乳児でも、自分の名前を呼ばれるとその声の方を見る。

②規則性・法則性への愛着。最初は運動レベルでの規則性への愛着。たとえば、 ガラガラを振れば必ず同じ音が返ってくるのでガラガラへの熱中、ティッシュペーパーも箱から1枚取ると次の1枚が出てくることへの熱中など。

③3項関係の成立。自己―大人―モノの関係(自己―モノの関係ではなく)が創発する。

統語論(シンタックス)の習得にはこれらの3つのすべてがかかわっている(トマセロには①②の観点がない。またチョムスキーは②を観念にまで「高度化」している)。とりわけ、②によって、自閉症児は、きわめて不十分な・方言による・言語的コミュニケーションから、共通語の形式を導き出している、と思われる。

IV ことばの自然発生的習得

【ヴィゴツキーの指摘】

ヴィゴツキーは1歳半から3歳までの子どものことばの発達を次のようにあげている。

「3歳までの子どもの教授・学習の特質は、この年齢期の子どもは自分自身のプログラムに沿って学習していることである、と言うことができるであろう。このことはことばを例にとれば明瞭である。子どもが通過する諸段階の順次性、子どもがとどまる各時期の長さは、母親のプログラムによって規定されるのではなく、基本的には、子ども自身が周囲の環境から取り出すことによって規定されている。もちろん、子どものことばの発達は、彼が自分のまわりに豊かなことばを持っているか、あるいは、貧しいことばを持っているか、に応じて、変わってくる。しかし、ことばの教授・学習のプログラムを子どもは自分で規定している」(ヴィゴツキー「就学前期における教授・学習と発達」『「発達の最近接領域」の理論』土井捷三・神谷栄司訳、三学出版、2003年、p.30)。

ここで着目しておきたいのは、「子どもが通過する諸段階の順次性、子どもがとどまる各時期の長さは、母親のプログラムによって規定されるのではなく、基本的には、子ども自身が周囲の環境から取り出すことによって規定されている」という点である。つまり、この時期のことばの発達において中心となるものは、大人がどのように子どもに教えたかではなく、「子ども自身が周囲の環境から取り出すこと」にある。これをヴィゴツキーは子ども自身のプログラムと呼んだのであろう。

【ことばの自然発生的−反応的形成】

上記のような1歳半(多分、初語の時期)から3歳(多分、文法の基本的な習得と話しことばの一応の体系化)までのことばの発達は自然発生的形成と特徴づけることができる。それに対して、4〜5歳児に頻繁に聞かれる独特な「造語」は、大人が使用することばの規則に半ば基づいているようで、規則から「逸脱」したことばである。「白バイ」から「あおばい」(青いバイク)の語をつくりだし、木を素早く避けて飛ぶツバメを見て「よけとび」と言う。また。「ピンクい花」とか「緑い葉っぱ」という大人からすれば「奇妙な」語をしゃべるようになる。これらはすべて「模倣と創造の統一」、あるいは、創造的模倣、応用的模倣と言うべきものであろう。これはもはや自然発生的形成というよりは「自然発生的−反応的形成」と呼ぶのがふさわしい。

おわりに――コミュニケーション言語(外言)について

3歳未満の時期に、子どもが持つことばは、コミュニケーション言語だけである。それは、ある意味では、群れをなして生活する他の動物にもそれぞれのコミュニケーション手段があることと似ている。

コミュニケーション言語とはどのようなことばかと言えば、それは他者に向けられたことばである。ところが、3歳代になると、コミュニケーション言語とは異なる、新しいタイプのことば、他の動物にはなくて人間だけにあることば、具体的に言えば、独り言という自己に向けられたことばが誕生する。それは、3歳の危機とか「反抗期」と呼ばれる発達の節目において「自我の芽生え」が登場することに深く関連している。

独り言は自己に向けられたことばであり、ある意味では、真に人間的なことばの始まりである。

こうした新しいタイプのことばの誕生は、次回の講義で詳しく述べてみたい。

コメント

コメントを投稿