〔20200629〕第11回 人間と言語④ 言語習得をめぐるチョムスキーとトマセロ

〔20200629〕第11回 人間と言語④ 言語習得をめぐるチョムスキーとトマセロ

《お知らせ》(再録)

◯この授業の講義メモ、皆さんの事後のコメントのいくつかは、

https://kyouikugenron2020.blogspot.com/

に掲載します。授業の折には、このブログにタブレットやスマホでアクセスするか、それよりも望ましいことですが、事前にパソコンから印刷してください。

◯授業終了後に皆さんのコメントをメールで送付してください。

送付先のメールアドレス、締切、送信上の留意点は以下の通りです。

bukkyo.bukkyo2017@gmail.com

編集の都合上、水曜日の18時までに送信してください。

「件名」には必ず、学番―授業の日付―氏名 を明記してください。

また、コメントは添付ファイルではなく、メール本文に書いてください。

なお内容的には、①新たに発見した事実〔一つで結構です〕とその考え方、②それについての従来の自分の考え、③自分にとっての「新しさ」の理由、を含んでいるのが望ましいと考えられます。

あるいは、講義メモを読んで、質問したいことを書いてください。

《みちくさ》

「もののけ姫」

https://youtu.be/9fsFI5YT9a0

《第10回講義へのコメントより》

【「幼児を導くこと」と「幼児に導かれること」】

私はこれまで、保育とはいかに保育者が子どもたちを導いていくかであると思っていました。しかし、今回の講義で「保育者は子どもたちを導くものだが、子どもたちに導かれることなしには、導いたことにならない」という考えを学び、保育への捉え方が変化しました。この考えは私にとって、保育者から子どもたちへの働きかけだけでなく子どもたちからの働きかけに対する保育者の汲み取る力(受け取る力)の有無が保育の豊かさを左右するのだという新しさがありました。そのため、子どもたちの思考や言動に常に興味をもって観察することは保育を進めるうえで必要不可欠であり、保育者の手助けにもなるのだと改めて認識しました。

今回の造語について学ぶまで、造語についての知識はなく、単に言い間違いだと思っていた。しかし、造語は、子ども達は自分の持っている知識や経験をフル活用し、物事に法則性を見出しながら自分なりに考えて言葉を使っていることを知った。造語は初めての哲学的対話の時期であり、これは自然発生的学習と反応的学習のはざまにある。そして、これは大人が子どもを導く、大人が子どもに導かれることが作用しているということを学び、他の授業でも学んだことだが大人が子どもの上に立ち、大人が子どもに一方的に指示したり教育するということは間違っているのだと考えた。造語は子どもの表現力や思考力の表れであり、「そんな言葉はない、正しい言葉を使いなさい。」と咎めるのではなく、子どもが自分で真剣に考えながら言葉を使っていることを認め、受け止めることが大切だと考えた。

〔造語からも大人の「発見」「驚き」があり、そこから得られる「そんなふうに考えているんだ」という大人の認識が、子どもに導かれることにつながり、同時に、さりげなく、大人の慣用的な言い方を添えておくことで導くことにもつながる、という子どもとの対話が重要でしょうね。〕

【幼児と比喩的表現について】

今回の授業で新たに発見したことは、幼児にとって比喩を比喩として理解することは難しいということである。私は、例えを示した方が想像しやすくて、子どもたちに伝わるのだと今まで思っていた。私たちは、難しい話の時などは、たとえ話をしてくれた方が分かりやすかったりする。しかし、子どもたちはむしろ、たとえ話を入れて、このようにという発想の過程がまだまだ発達していないのかなと私は考える。これから、保育現場などで実際に子どもと話したりする機会があると思うが、なるべく、ストレートにを意識したいと思った。幼児は具体的な話を理解するから、「たとえ」の方を理解するということを知って、興味深いとすごく感じた。

第十回の授業より、子どもには比喩を比喩として理解するのは難しく、「たとえ」のほうを理解することを知った。子どもにわかりやすいように例え話を交えながら話をすると思っていたが、逆に子どもにとって、話の内容より例え話のほうが印象に残りやすいことがわかった。しかし子ども自身も感覚的な比喩を使いながら会話をしていて、比喩が使えるというということは物事を理解し始め、似た例えができるようになったという成長の現われだと思う。その中でも知覚を越えた比喩は子どもの純粋な考え方からは理解できないことや難しいことであったり、子どもの返答にユーモアを感じた。また子どもの感じ方は大人にはない発想で子どもの比喩と大人の比喩は異なってくるのではないかと感じた。

今回の授業では、幼児は比喩表現を理解することは難しいという点が印象に残りました。私はこれまで、難しい事柄であったとしても、比喩を使うことによって子どもたちは内容を理解しやすくなるのではと思っていました。しかし子どもたちは、話し手が理解してほしい内容ではなく比喩の方に興味が向き、そちらを理解することになることもあるということを知りました。比喩を使うことは、子どもたちにとっては逆に話を分かりにくくしてしまうこともあると知り、子どもと話すときや説明をするときには簡潔に、ストレートに話すことを心がけようと思いました。

しかし例えば、子どもが「あの雲大きいね」と言ったときに、大人が「本当だ、まるで大きいソフトクリームみたいだね」というように表現するのは、子どもを惑わせてしまうことにつながるのでしょうか。この場面においては、比喩表現をすることで子どもの想像力を掻き立てることができるのではないかと感じるのですが、比喩表現をしない方がよい場面・比喩表現をしてもよい場面の違いは何かありますか?

〔幼児が比喩的な表現をしたときには、まずは、それを受け入れることが重要でしょう。たとえば、「そうか、大きいソフトクリームみたいなんだね」と子どものことばを受けとめて繰り返すことが良いでしょう。大人の側から比喩的表現をしても、「おにぎり」の事例のように、伝わらないことがきわめて多いでしょう。〕

【4、5歳児の「造語」が意味するもの】

第10回の授業を通じて、「あおばい」や「よけとび」のような存在する短縮形の言葉をもとに子どもは新しい言葉を創り出すようになるということが分かった。それは哲学的対話の始まりであり、そして、チュコフスキーが述べた造語を創り出し発話することなしに母語を本当の意味で獲得することはできないという分析は私にとって新しい発見となり、子どもの造語について理解しやすいきっかけのようなものになった。これは日本語において大人が黄色いお花や青いお花と言うのを聞いて、子どもがピンクいお花と造語するときの言葉の規則を導きだして、発話し、大人に訂正されることで母語の獲得をしていくのではないかと理解した。そう考えると、やはり言葉の規則を導き出すという行為は母語の獲得に必要で、造語を発話し、間違えることも同等に必要なことだということが分かった。

今回の授業で新たに発見した点は、造語とは大人との対等な関係を証明するというものです。幼児の『 あおばい』などの造語は、大人の語からの模倣+子ども自身の造語であり、保育者と子どもが対等な関係であるからこそだということがわかりました。今まで私は、造語とは子どもが保育者等の大人の言葉を真似して話したりするところから始まり、対等な関係であるとは思ったことがありませんでした。また、造語のことを考えてみると子どもだけで独自に考えているものだとばかり思っていました。しかし、今回の授業を通して子どもの造語は大人との対等な関係があってこそだということが分かりました。そして、保育者が子どもを導くことと、子どもたちに導かれることはお互いに絡み合い、その絡み合いによりより良い保育に繋がっていることがよくわかりました。だからこそ、保育者は子どもの興味を引き出しながらも子どもからの、興味の状態から判断し、その後の保育内容に生かしたりと、子どもからの反応があるからこそ深く子どもと関わる保育になるのではないかと感じました。

【独特な言語感覚について】

今日の授業の中ででてきた、チュコフスキーが言った「子どもは天才的な言語学者」というフレーズがすごく印象に残っています。たしかに大人には思いつかないようなところに目をつけ、発想し、なるほどと思わせるような名前を色んなものにつけます。他にも、1日何千万という言葉を頭の中で整理、分類し、そこから言語習得につなげます。こうして考えると、本当に幼児は言語に関して天才だと思います。

また、大人がつかう言葉から造語ができていると思っていましたが違いました。子どもは世話になることが当たり前で、大人は子どもに何か与えてあげることばかりだと思いがちですが、大人も子どもから教えてもらうことが多くあり、大人も子どもも対等で互いに導き合う関係であるとわかりました。

今回の授業での新たな発見では、幼児の無意識的な「文法的分類」です。数え切れないほどのことばが小さい子どもの耳に次々と入り、それを無意識的に分類し続けるという事がわかりました。それに加えて「造語」まで作ることを考えると子どもの脳は吸収しすぎるほどであると思いました。

今までは、子ども本人にとってはことばの学びや分類に対して苦痛や難しさを感じないもので、自然とことばを学んでいくように感じていました。しかし、今考えてみると、聞いたことのないことばを理解し、覚えてそのことばを使って造語まで作り上げる、成長してから考えると到底無理があると思えるものだと思いました。

「独特な造語は『必然的』である」と言うことばが印象的でした。大人が発することばのリズムや雰囲気から面白さを感じ造語をつくる、子どもの遊びの1つであると思っていたが、母語を理解するのに必要であるということに驚きました。

①私が今回の授業で新しく発見した事実は、子どもは模倣するだけでなく、創造もしているということです。

子どもは、大人が使っていることば(例えば白バイ)を聞いて、「色+バイ」という文法を導き出します。それによって、子どもは「赤バイ」「青バイ」の様なことばを作り、赤いバイク・青いバイクをこの様な方法で表すようになるのです。

②私は従来、子どもは大人の言っていることばを真似するだけだと思っていました。なぜなら、子どもは親の言うことや大人の言うこと、年上の子どもが言うことをとりあえず真似すると思っていたからです。

③しかし、違いました。子どもは勿論真似をしますが、その真似したことばを応用することによって、自分でことばを作っていたのです。確かに思い返せば、私も小さいころ、熱いものが苦手な人は「猫舌」ということばを聞いて、熱いものが得意な人は「犬舌」と呼んでいました。これは、犬の反対が猫だと思っていたことによる造語です。

【若者による「造語」について】

私が今回の講義で新しく学んだことは、造語の必要性である。

今まで造語は若者の言う略語であり、流行のようなもので、おとなの言葉を完全に真似していると考えていた。しかし今回造語は、おとなの言うそのままの「白バイ」ではなく、「青バイ」などと変形し、自身がおとなから聞いた言葉を応用して生み出していると学んだ。そこで、チュコフスキーが、独特な「造語」を作り出して発話することなしに、子どもは母語を本当の意味では獲得したことにならない。と述べているように「造語」なしに母語は習得されないほど、独特な「造語」は必然的なものであり必要なものであると学んだ。

また、子どもが一生懸命考えていった独創的なことばについて、どうした思考があるのかを考えながら話すことが、造語やユーモアを大切にする中で必要であると考えた。

「あおばい」や「よけとび」など、子どもが作ることばは模倣と創造の統一という表現であらわすことを知りました。大人の話すことばを真剣にとらえてしまう子どもだからこそ新しいことばを生み出し、しかし、言いたいことはわかるので、否定しないで直した言い方で話してあげると良いのかなと感じました。自分で表現する、理解することが必要な年ごろであれば、否定せずに受け入れてあげる大切さがわかりました。

また、女子高校生は新しいことばを生み出すことが得意で、略語も得意だと感じます。言いたいことは何となく伝わるという意味では、子どものことばとさほどかわらなのかなと思います。

〔幼児の造語と若者の造語の比較は重要なテーマですね。この2つにあいだに、類似性もあれば相違性もあると言えましょう。たとえば、2つの語を短縮して結合する(「あおばい」と「スマホ」)ことなどは類似していますが、幼児は無意識にそれを行っているが、若者は意識的に行いうる、というところに相違があるでしょう。〕

【外国の子どもにおける「造語」】

今回の授業を通して、特に4・5歳くらいの子どもは、「造語」の特徴の一つである《文法における過剰一般化》が盛んになることが分かった。これらは、日本語の場合には、大人が使う「赤いお花」「黄色いお花」「白いお花」のように、子どもが「ピンクいお花」「みどりい葉っぱ」というように[色名+「い」+名詞]という規則性を導き出し本来はないようなことばをつくるようになることである。このことは前の授業で勉強していたため知っていたが、英語においてもそういった例が見られたことを初めて知った。それは、goの過去形であるwentを使っていた子どもがwentではなく、goedと言い出した事例で、例外を除く英語の動詞の過去形に使われる[動詞不定形+ed]に例外を設けず応用したということである。私は、今までこういった造語は日本の子どもの成長過程での独特な発想だと思っていた。しかし、日本語だけではなく、他の国の語にもこの文法の一般化を取り入れた子どももおり、その発想力、規則性を導き出し、直感的に認知したことに驚いたし、新しい発見となった。

〔英語のみならず、ロシア語にも同様の事例があるのではないか、と思われます。その観点からチュコフスキーの『2歳から5歳まで』を読み直してみたいと思っています。〕

《第11回講義メモ》

はじめに

今回の講義は、やや理論的な性格を持っているので、可能な限り、以前に述べた言語習得(発達)の具体的事実で補いながら、論を進めていきたい。

あらかじめ、立論の仕方をおおまかにまとめておけば、以下のようになる。

①チンパンジーと人間の子どもとの比較において、後者の言語習得をクローズ・アップした人はトマセロであった。(ヴィゴツキーもチンパンジーと人間の子どもとの比較を重視したが、彼の場合には、思考と言語との関係に考察の焦点をあてた)。

②トマセロの理論枠組の中心には、「共同注意フレーム」、「相手の意図の理解」、「役割交替を伴う模倣」の3点がある。ここには自然的なものが文化・歴史的なものに絡まっていくトマセロ流の構造がある。

③上記の3つを基礎にしつつ、文化・歴史的な次元での言語的パターンの発見が彼の言語習得論の本体となる。

④(自閉症の事例は反駁する。)上記の①〜③によって、言語習得のおおまかな説明は可能になる。ところが、自閉症児を含めて問題をとらえなおすと、説明は可能とはならない。つまり、自閉症は何よりも対人的な社会的コミュニケーションの障害が障害の中心にあるので、ここから、②の理論枠組の中心に位置する3点に脆弱性が生じるからである。

⑤そのときに、健常児の言語習得(発達)の説明にはトマセロ理論を用い、自閉症児のそれの説明には他の原理を求めるというのは正しくないであろう。障害の有無にかかわりなく、発達は基本的には同じ道を歩み、違いは障害のある発達の特徴は部分的な「欠落」にあると捉えてこそ、「補償」(たとえば視覚障害に対する触覚による補償、点字や白杖など。聴覚による補償はコンピュータによる読み上げなど。)という発想が成立する。自閉症における補償の事例ついては、発話しようとするとことばが消えていくために会話できないと感じていた東田直樹君は紙に書かれた文字盤を指で押すことで(キーボードを使うみたいにして)ことばの「消失」を防いだという「補償」が成り立っている(あらゆる自閉症児に共通するかどうかはわからないが。東田直樹『自閉症の僕が跳びはねる理由』エスコアール出版部、2010年、参照)。

⑥トマセロは、チョムスキーの普遍文法−生成文法理論への批判のうえに、自己の理論を打ち立てたのであるから、改めて、チョムスキーの理論を見直していく必要があるであろう。

⑦そこで、ヴィゴツキーの主張する、自然的なものと文化・歴史的なものとの「せめぎ合い」という考え方をもとに、トマセロとチョムスキーの双方を改造しつつ統合することを検討してみることが求められる。

⑧言語習得に関係する自然的なもの、より具体的には「生得的なもの」とは何かを明らかにしなければならない。以前に述べたように、この場合の「生得的なもの」とは「音と意味」「規則性への愛着」「3項関係」が基本的な観点となるであろう。

I トマセロの言語習得論の基本

トマセロの言語習得論の特徴は、次の2つの命題にある。

①チンパンジーと人間の子どもとの相違を「共同注意フレーム」の有無におき、これが蝶番(ちょうつがい)のような役割をもって自然的なものから文化・歴史的なものへの転換を促し、そこから「相手の意図理解」「役割交替を伴う模倣」が派生する。そして、これらの3つの事項が言語習得論の基礎に位置している。

②その基礎のうえに、統語論(syntax)などの文法事項や、比喩的表現などの語用論(pragmatics)など、つまり「言語的パターン」を大人との言語的交わりのなかで発見する。

この2つの命題をもう少し詳しく考えておこう

【言語習得の基礎にあるもの——「共同注意フレーム」「相手の意図理解」「役割交替を伴う模倣」】

「共同注意フレーム」は、すでに3項関係の成立の問題として、チンパンジーと人間の乳児とを相手にしたアイトラッカーの実験を含めて紹介してきた(第5回、第6回講義)。これは、チンパンジーには成立しないが、人間の乳児には成立するものであることは、確かである。これがトマセロの言語習得論の出発的に位置する命題である。

これが乳児の9か月革命と呼ばれるものであるが、そこから、大人の表情や身ぶりを見て、ことばを理解する(これを「理解語」と言う)という相手の意図理解が生まれる。さらに、ハイハイをする乳児に対して、「待て・待て・待て・・・」といって追いかけ、再びその後で、「待て・待て・待て・・・」と言って乳児に追いかけさせる、というような(例えば「追う」「追われる」の)「役割交替を伴う模倣」が成り立つ(これが会話のやりとりに先行するものであろう)。

ここで注目しておきたいことがある。これら3つは、すべて対人的である。事物(モノ)は対人的関係に包み込まれ、この関係に左右されている。はたして、言語習得(発達)にとってそれで十分なのだろうか。

子どもが事物(モノ)と直接に向き合う、ことばの場合には大人との対話から少し離れて〔思考的に〕大人のことばと直接に向き合う、という側面はあまり考察されていないように思われる。ここに、後述する予定である(次回)が、自閉症の子どもの言語習得をトマセロ理論では十全に説明できない根本的な理由がある。

(対人関係の欠落または弱さを特徴とする自閉症児は、トマセロ理論にもとづけば、言語をほとんど習得できなくなってしまうが、自閉症児は方言は話さないけれども共通語を話すという傾向がある、ということを、トマセロ理論では理解できないのである。これは次回の課題)。

【言語的パターンの発見】

「共同注意フレーム」とそこから派生する「相手の意図の理解」「役割交替を伴う模倣」の3点を基礎として、文化・歴史的な平面において(自然的な平面とは無関係に)、大人との言語的交わりの過程で「言語的パターン」を発見する――このように言語の習得がなされるのだ、とトマセロは考えている。

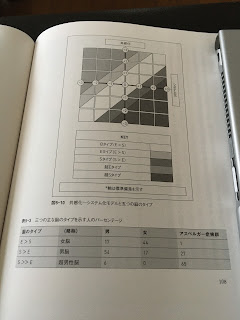

この「言語的パターン」には、統語論や文法、構文、語用論(比喩的表現など)などのあらゆるものが入ってくる。たとえば幼児のことばに関して言えば、〔一語文(月齢12カ月)〕〔軸語スキーマ(月齢18カ月)〕〔語彙依存構文(月齢24カ月)〕〔抽象的な構文(月齢36カ月以降)〕と段階区分し、そのそれぞれを「語彙による場面の分割」「参与項の統語標示」「出来事のカテゴリー化」のモメントの有無によって整理・分類している。

これは極めて実際的な分類ではあり、トマセロが自己の言語学を「用法基盤言語学usage-based linguistics」と述べているのがよく分かる。しかし、トマセロが十分に解明していないことは、上記のような月齢12カ月、18カ月、24カ月、36カ月という段階区分がなぜ可能になるのか、それには「文化・歴史的なもの」のみならず「自然的なもの」が(「共同注意フレーム」以外にも)関与しているのではないか、ということである。とくに3歳未満の時期にはなおのこと「自然的なもの」の関与を認めるべきであろし、チュコフスキーの言う「独特な言語感覚」の場合もそうであろう。

さらに、上記の諸段階は英語をもとに言語習得が研究されたものであるが、その理由はこの考え方が「多くの実験によって裏づけられている唯一の言語」であることにあった(トマセロ『ことばをつくる』p.154)。

しかし、幼児における統語論の発達を考察する場合に重要になるのは、少なくとも、統語論の異なる3種類の言語――孤立語、膠着(こうちゃく)語、屈折語についてカバーしておくことであろう。

孤立語は中国語が典型的であるが、その統語論の基本は語順である。

膠着語は2つ(あるいは複数)の語がくっついて1つの語のように機能する、その典型は日本語で、名詞+格助詞(は、が、の、を、に、へ)がくっついて、初めて文のなかで機能するのであり、統語論の中心は格助詞である。

屈折語は、ロシア語やスラブ諸語が典型的で、名詞そのものが格変化を起こし、形容詞もその変化に従うような言語であり、その統語論の中心はそのような格変化にある(ロシア語の名詞で言えば、単数・複数のそれぞれに6つの格がある。たとえば、その格を日本語で表現すれば、「本が」「本の」「本に」「本を」「本によって」「本(において)」という6つである。これが単数、複数で形が異なってくる)。

ちなみに英語は、孤立語と屈折語の中間にあり、名詞の格変化はないが、代名詞の格変化(たとえば、I, my, me, mine)はある。したがって、英語の統語論は、語順と前置詞の使い方にある、と言われる。こうした特殊性が「用法」には関わってくるであろう。

こうして、トマセロの理論は原理的には英語話者に密着した理論づけとならざるをえず、より一般的な理論を得るためには、多言語的なアプローチ、たとえば、孤立語、膠着語、屈折語を含んだ言語からのアプローチが必要となるであろう。

たとえば、以前の講義で述べたように、日本語、英語、ロシア語を例にとってみると、いずれにおいても、統語論は2歳代に発達する。これを言語習得論にどのように取り入れていくのか。トマセロの言語パターンの発見は文化・歴史的な平面での発見であったが、このように多言語において考えてみると、それぞれが文化・歴史的な平面で習得されるとしても、いずれも2歳代における習得ということには自然的な平面も関与していると見るべきであろう。(このことは自閉症児の共通語使用にも深く関わっているように思われる。これは次回の課題であるが)。

【トマセロへの疑問——統語論をめぐって】

トマセロへの疑問は、次のような点にある。

①上に述べた、2歳児における統語論の習得をどう見るのか、という点が1つである。

②言いかえると、統語論はたしかに文化・歴史的な平面に存在している(言語によって統語論の具体的あり方は異なっている)が、自然的な平面には無関係なのかどうか。たとえば、シジュウカラは文法を操るという発見は、人間においても統語論を自然的な平面から捉え直すことを求めているように思われる。

③より一般的に言えば、私の仮説「規則性への愛着は乳児においても見られる」ということは、統語論にも関係してくるであろう。

II チョムスキーとの違い

【トマセロとチョムスキーとの違い】

トマセロの次のことばは、チョムスキーとトマセロとの言語論をめぐる対立性を実に鮮やかに示している。

——「生成文法の仮説は文法にのみ焦点を当て、ヒトは系統発生を通して、遺伝的基盤をもつ普遍文法を進化させてきたと主張する。生成文法はヒトの言語コミュニケーションにおける記号使用の側面には無関心である。これに対して、用法基盤主義は―少なくとも本書が採る用法基盤主義は―正反対の立場に立つ。どういう立場かというと、ヒトの記号使用は本源的なものであり、最も考えられる進化のシナリオとして次のようなものを描く。すなわち、言語記号の使用を系統発生的に可能にするようなスキルをヒトは進化させたが、文法の発生は文化−歴史的出来事―おそらく人類の進化においてごく最近のもの―であり、(文法化のプロセスに間接的に寄与するような発声−聴覚レベルの情報処理スキルを多分除いては)言語そのものに関係する遺伝子レベルの出来事はおそらく1つも関与していない、というものである。」(トマセロ『ことばをつくる』慶応義塾大学出版会、2003//2008年、p.10)。

【検討すべき主要な論点】

上記のようにトマセロが述べたことには、検討すべき主要な論点が含まれている。

①記号か文法か、という両者の相違の捉え方について。

②文法の習得は確かに文化・歴史的な現象ではあるが、そこでは生得的なものは関与しないのか?

【記号と文法】

①について、ここで考えておくべきは、記号の機能があればそこから文法(の機能と観念)が導き出される、というようなトマセロの発想をどう見るか、ということである。そのときに、他の動物と切り離して、記号と文法を捉えるのであれば、トマセロの発想にも一理あるように思われる。しかし、自然的な平面を考慮に入れてみると、どうなるだろうか。(a)チンパンジーが理解し使用可能であるのは「半記号」であることや類人猿は文の構成や統語論に進めないこと、(b)他方では、シジュウカラには文法を操り文を構成し理解する能力があること、(c)人間の子どもは、まだ曖昧なものだが、初語において記号である単語と特殊な文(1語文)を同時に用いていること、をも考慮に入れておく必要があるのである(より詳しくは次回に)。

②については、IV章、V章で述べることにしよう。

III チョムスキーの普遍文法と生成文法

【普遍文法の生得性】

チョムスキーの生成文法理論と呼ばれる理論仮説は、生得的な「普遍文法」とそれが具体的な文化的歴史的条件のなかで生成する「個別文法」とを柱としている。

《1952年にはチョムスキーは、英語の生成文法的研究を開始する。表面には現れてこない抽象的基底形式を設定し、順序付けられた書き換え規則の列を通して表面的には無秩序で変則的に見える事実の集まりを説明しようとする試みである。》p.340, チョムスキー『統辞構造論』(福井直樹・辻子美保子訳、岩波文庫、2014年)所収の訳者解説:「生成文法の企て」の原点。

ここで言われている「抽象的規定形式」とは「普遍文法」と呼ばれるもので、何語を話す人間にも共通するもの(つまり生得的なもの)である。また、「順序付けられた書き換え規則の列」とは「個別文法」のシンタックスを表し、言語によって具体的な姿は異なっている。この2つの柱をもとにして考えてみると、「生成文法」とは、普遍文法から個別文法が生成する、ということを意味している。

【個別文法の実際の生成】

文を構成する中心にあるものは統語論(シンタックス)であるが、日本語、英語、ロシア語の統語論の習得の時期は、前にも述べたが、おおむね2歳代である。

もちろん、語の格変化があったり、助詞があったり、語順が重要であったり、と言語によって統語論(シンタックス)上の要点が異なるので、厳密に言うことはできないが、おおよそ、2歳代に、格変化(ロシア語)、格助詞(日本語)、語順(英語)というシンタックス上の要点が姿を現すことが興味深い。

ロシア語の名詞の格変化のほとんどが、1歳10か月から2歳の終わりまでに、登場するようである(エリコニン『ソビエト・児童心理学』駒林邦男訳、明治図書、1964年、134〜135ページ)。

また英語においても、1歳10か月〜2歳10か月の時期に、大人のことば〔文〕の模倣の場合にも、子ども自身の「自由生産」の場合にも、文法的一貫性が高い割合で認められるようである(村田孝次『幼児の言語発達』培風館、1968年、254〜255ページ)。

村田孝次によると、助詞(日本語)は1歳中期から登場しているが(前掲書、167ページ)、格助詞がどうかは示されていない。シンタックスという点でロシア語、英語が同じような時期に発達しているので、おそらく日本語の場合もそうではないかと思われる。

チョムスキー理論の特徴は、人間の言語を捉えるときに生得的要素を軽視してはならない、という点であり、彼は普遍文法においてもっとも深い生得性にたどりつき、それを生得観念にまで上昇させた。生得観念にまで行くつくことはやや行き過ぎの感があるが、言語における生得的なものとは何か、というチョムスキーの問題提起は活かされねばならないと思われる。

先に述べた(a)(b)(c)と親和的であるのはチョムスキーの理論であろう。

IV 言語習得における自然的なものと文化・歴史的なもの

【ヴィゴツキーの人間発達理論】

第2回、第3回の講義でヴィゴツキーの人間発達理論について述べておいた。簡単に要約すれば、

①「インター・サイコロジカル」と(「エクストラ・サイコロジカル」と)「イントラ・サイコロジカル」という現実の人間同士の関係の個人の内部への「移行」および脳の機能の変化という発達メカニズムの上に、

②「低次心理機能と高次心理機能の区別」

③「発達と崩壊」

④「心理システム」という、理論の内的モメントが形成され

さらに、⑤これらを総括するものとして「発達の地層理論」という観点が与えられる。

【ふたたび、自然的なものと文化・歴史的なものとの「せめぎ合い」について】

⑥ヴィゴツキーの人間発達理論の発達理論の最深部にあるものは《自然的なものと文化・歴史的なものとの「せめぎ合い」》であった。また、彼がそれを示すものとして上げている事例のひとつは、「子どもの初期のことば」であった。そのことばとは、いうまでもなく、母語による話しことばであり、生まれ育った土地のことば(地域方言)である。

このような舞台のうえで、自然的なものと文化・歴史的なものとの「せめぎ合い」が演じられる。たとえば、喃語と初語のあいだの沈黙期の存在、初語における意味の般化と文化、初語における単語と1語文、2歳代における統語論や文法の無意識的習得、(3歳代における独り言の発生とその後の内言)、文法にあまりにも忠実な「造語」の存在など、子どもの各時期の独特なことばに明瞭な姿をとって、それらは、自然的なものと文化・歴史的なものとの「せめぎ合い」として合理的に捉えうるのである。

【ヴィゴツキー:3歳未満児の自然発生的教育について】

ヴィゴツキーが述べた3歳未満児の「自然発生的」な教育、さらには、3〜7歳の「自然発生的−反応的」な教育の時期において、上記のようなことばの独特な姿が確認できる。さらに、ヴィゴツキーはとくに1歳半から3歳までの子どもの言語習得の自然発生性について次のように強調している。

――「3歳までの子どもの教授・学習の特質は、この年齢期の子どもは自分自身のプログラムに沿って学習していることである、と言うことができるであろう。このことはことばを例にとれば明瞭である。子どもが通過する諸段階の順次性、子どもがとどまる各時期の長さは、母親のプログラムによって規定されるのではなく、基本的には、子ども自身が周囲の環境から取り出すことによって規定されている。もちろん、子どものことばの発達は、彼が自分のまわりに豊かなことばを持っているか、あるいは、貧しいことばを持っているか、に応じて、変わってくる。しかし、ことばの教授・学習のプログラムを子どもは自分で規定している」(ヴィゴツキー「就学前期における教授・学習と発達」『「発達の最近接領域」の理論』土井捷三・神谷栄司訳、三学出版、2003年、p.30)。

ここに示されているように、「子ども自身が周囲の環境から取り出すこと」が話しことばの習得にとっては規定的であり、それゆえに、「子どもが通過する諸段階の順次性、子どもがとどまる各時期の長さ」は母親のプログラムによって変るものではない。その根本にあるものは「自然的なもの」であり、さらには「自然的なものと文化・歴史的なものとのせめぎ合い」なのである。

V 言語習得(発達)の観点から「生得的なもの」をどう見るのか

【私自身の理論仮説】

チョムスキーとトマセロのそれぞれの積極面をヴィゴツキーの人間発達論の観点から吸収して定式化することが私自身の立場である。

ことばの発達や習得に関する、私自身の理論仮説は、次の3つの点を「自然的なもの」あるいは「生得的なもの」と捉え、それが文化・歴史的なものと「せめぎ合う」という点にある。

①音による意味識別機能の理解。――乳児でも、自分の名前を呼ばれるとその声の方を見る。

②規則性・法則性への愛着。最初は運動レベルでの規則性への愛着。たとえば、 ガラガラを振れば必ず同じ音が返ってくるのでガラガラへの熱中、ティッシュペーパーも箱から1枚取ると次の1枚が出てくることへの熱中、など。

③3項関係の成立。自己―大人―モノの関係(自己―モノの関係ではなく)が創発する。

統語論(シンタックス)の習得にはこれらの3つのすべてがかかわっている。言いかえると、トマセロには①②の観点がなく、それらが文化・歴史的次元での「言語的パターンの発見」としてのみ捉えられている。またチョムスキーは②を観念にまで「高度化」し、まるで自動的に生成するかのようなイメージを与えている。

(とりわけ、②によって、自閉症児は、きわめて不十分な・方言による・言語的コミュニケーションから、共通語の形式を導き出している、と思われるのである。)

※チョムスキーが普遍文法と考えたものは、あらゆる言語に共通するもの(普遍的なもの)であるので、生得的なものと考えるほかはないが、チョムスキーはこの文法を生得観念と捉えたことは、行き過ぎであるように思われる。後の発達過程で文法習得につながっていく人間に生得的なもの(人間という種に固有なもの)で事実的に確かめられるものを取り出さねばならない。

そのような、後に文法習得につながっていく「生得的なもの」とは上記の3つの仮説であろう。

これらが一体となって、子どもの周りで話されることばから、子どもは文法やことば・語の意味を取り出していく。しかも、文法についていえば、シンタックスは何語であっても同じような時期に習得される、ということを軽視してはならないのである。これは、ヴィゴツキーが「自然発生的」な形成と考え、チュコフスキーが「独特な言語感覚」と呼んだものと深くつながっているのである。

おわりに

言語というものは人間の種としても個人としても生存に直接に関わるものであり、種および個としての、いわば自己保存の極めて大きな支柱だと思われる。したがって、言語の習得や破壊防止の装置が幾重にも人間のなかにあり、それがあるからこそ社会的な装置、補償が意味をなす、と考えられる。

たとえば、視覚障害のある人は、特別な教育によって他の感覚が健常な人よりも鋭敏になり、たとえば、点字・ブロックを触覚で読み、白杖を使うことができる。これは、人間がある感覚の弱化・欠落に対して他の感覚による補償の機能が自然的に働く力を備えているので、社会的な補償が可能になると考えるべきであろう。聴覚障害のある人にとっては手話が、健常な人にとっての話しことばのように自然的言語であると言われ、また、読唇術・表情からの理解も、視覚による補償である。

次回の講義のテーマでもあるが、自閉症児には、方言よりも共通語を語る傾向にある、という不思議な現象がある。「方言を使わない」ということはトマセロの言語習得論で説明がつく――「共同注意フレーム」「相手の意図の理解」「役割交替を伴う模倣」という対人的な関係に弱さや欠落があるときに、そこで語られている方言が習得されない、ということになる。ところが、なぜ自閉症児は共通語を話す傾向にあるのかは、上記の弱さや欠落によっては説明できない。これを説明し理解するためには、欠落と補償の複雑なシステムという発想が必要とされるであろう。その発想のための基本的な観点はどのようなものであるのか。これが次回の講義の課題である。

コメント

コメントを投稿