〔20200622〕第10回 人間と言語③ 独特な「造語」

〔20200622〕第10回 人間と言語③ 独特な「造語」

《お知らせ》(再録)

◯この授業の講義メモ、皆さんの事後のコメントのいくつかは、

https://kyouikugenron2020.blogspot.com/

に掲載します。授業の折には、このブログにタブレットやスマホでアクセスするか、それよりも望ましいことですが、事前にパソコンから印刷してください。

◯授業終了後に皆さんのコメントをメールで送付してください。

送付先のメールアドレス、締切、送信上の留意点は以下の通りです。

bukkyo.bukkyo2017@gmail.com

編集の都合上、水曜日の18時までに送信してください。

「件名」には必ず、学番―授業の日付―氏名 を明記してください。

また、コメントは添付ファイルではなく、メール本文に書いてください。

なお内容的には、①新たに発見した事実〔一つで結構です〕とその考え方、②それについての従来の自分の考え、③自分にとっての「新しさ」の理由、を含んでいるのが望ましいと考えられます。

あるいは、講義メモを読んで、質問したいことを書いてください。

《みちくさ》

ナイチンゲールの「ことば」。この小鳥は何を語っているのだろうか?

https://youtu.be/b3iq2XrYebk

《第9回講義へのコメントより》

【自己との対話か、人形との対話か?】

子どもの「独り言」は、自己との対話であるということ。私たちは、内容を確かめたり、整理したりという点で、自分に言い聞かせるように「独り言」を言っているということになることがわかった。また独り言が減ることで、内言が発達してきているということが分かるということもわかった。

では、今回も出てきていた、ごっこ遊びは「独り言」に入るのだろうか。1人で人形などを使って、人形に何役かを自分で決めて、しかし話すのは自分だけ、というときは、「独り言」になるのだろうか。

〔想像的状態のなかで人形に話しかけることをどのように捉えるのか、という質問について。3〜5歳のごっこ遊びも発達の過程のなかにあります。人形に1人で話しかける子どもはごっこ遊びの初期に見られます。そのときに、自分が何かの役をすること自体が楽しい、というとき、たいていは出来事を思い出して演じられるので、半ば独り言であり、半ば架空の対話(普通のごっこ遊びに見られるような)であろうと思われます。しかし、そうではない場合もあります。お母さんに叱られてた女児が、お母さんの口調とまったく同じように、人形を叱りつけるというような事例です。これは、自分を慰めるような、特殊な「独り言」でありましょう。〕

【独り言と内言】

今回の授業では、独り言は子どもたちが困難な状況に陥った場合に増大するということを知りました。テレビで「はじめてのおつかい」を観ているとき、「なぜこんなにも独り言を話すのだろう」といつも疑問に思っていました。しかしそれは、初めての挑戦・慣れないことへの挑戦という部分で、子どもたちにとって困難な状況にあったからなのだと分かりました。また、はじめてのおつかいの中で「僕・私ならできる」という独り言もよく見かけましたが、それは自己との対話、つまり自分自身を励ますためのものだったのだと分かりました。その独り言が、他者とのかかわりが増えてく中で減少していくということも知り、子どもの独り言は。、非常に興味深いものであり面白いなと感じました。今まで疑問に思っていたことを深く理解する良い機会になりました。

今日の授業で知ったことには、独り言には内言の成長が潜んでいて、ことばの獲得や発達に関係していることです。

今まで独り言はなにも意味をもたないものだと思っていました。たしかに新聞を読んだときや、何かを作るために順序を考えてるとき、今このように授業を振り返りながら文章を考えているときなど、頭の中の情報や感情を整理する際によく独り言を発してしまいます。特に1人でいるときは、自分の世界に入っているため、独り言が増える人は多いと思います。また、不安なことがあったときに自分に言い聞かせるように独り言を発する時もあります。何歳になっても独り言はあります。独り言は色んな役割があり、改めて考えると面白いなと思いました。

なので独り言は無意味な発音どころか、子どもが思考するためのことばとヴィゴツキーの考えがよく分かりました。

今回の授業で新たに発見した点は、独り言についてです。私たちも独り言を言う時もありますが、子どもは3歳の危機において独り言が始まることが理解出来ました。そして独り言は、決して伝達の役割ははたしませんが、無意味でも余分な発話でもなく、物事を思い出したり、人物を知的に評価するなど、心理機能を担っていることを初めて知りました。今まで独り言とは、自分にとっての発話であるから何か意味があると感じていましたし、子どもにとっての独り言は意味があって言っているのだとすると不思議だなと感じていました。しかし、今回の授業の中での実験から、独り言は子どもが思考するためのことばであることが分かりました。また、難しい場面に直面すると独り言が増大することも理解できました。このことから、私がボランティアで児童館に活動に行った際に、子どもが独り言を話しているのは、難しいことをしている時や、とても悩んでいる時などが多かったことを思い出し、今回の学びとの繋がりを感じることができました。

わたしは今回の授業で独り言から内言へ変わる発達について学んだ。独り言も内言も単独での言葉は知っていたが、これが発達により結びついていることは知らなかった。この発達についてピアジェは子どもの社会性の増大により、自己中心性が減少し、独り言も減少すると説明し、それに対してヴィゴツキーは内言が成長するため、独り言が減少していると説明していた。私は2人の意見を聞いてヴィゴツキーの方が納得できた。独り言も内言も両方とも自己に向けられた言葉であり、他人には向けられていないものである。そのため社会性が増大し、自己中心性が減少しただけでは独り言から内言へ移り変わるとはあまり考えれなく、内言が成長するため独り言が減少したというヴィゴツキーの考えの方が現実味があるのではないかと思った。

【独り言のもつ意味】

私たちは「独り言」を物事を思い出したり、暗記したりするときに使うが、幼児はそうではないと初めて知った。ウィゴツキーの実験より、幼児の独り言は自己との対話であることがわかった。まるで、もう一人の自分と話しているみたいで、なんだか幻想的だな、と思った。独り言は、一見無駄なようにも思えるが、独り言がなければ考えることが衰えてしまうのではないかな、と思った。

ピアジェの考えにもなるほど、と思った。ウィゴツキーの考えとは逆であるが、確かに社会性が増大していくと、自然と独り言がなくなるという意見は、とてもわかる気がする。大勢の人がいるところで、独り言をすると「恥ずかしい」という気持ちが芽生えてくるのではないかと思った。

3歳代にみられる反抗期と、13歳くらいで見られる反抗期では、まったく別物だということがわかった。反抗期については今までよく学んできたが、この二つの反抗期の違いについて学んだことはなかったので、二つが別物なということを初めて知った。3歳代の大人に対して反抗するということは「自我の芽生え」だということで一致した。

〔自分のなかで消化して理解しようとしており、意味のある姿勢だと思います。〕

【3歳の危機について】

今回の授業では、3歳児の反抗期は特徴的で独特なもので、大人が「〜しなさい」と言ったので、本当は「したいこと」なのに「しない」という「反抗」があることを発見した。「反抗」というと、したいことを大人にさえぎられて、それに対して反抗することだと思っていた。しかし、3歳児の反抗は動機が事柄やモノにある普通の反抗以外にも、大人がこうしなさいと言ったのでしない、というように、動機はその大人に反対することにあるということが分かった。このような反抗は子どもにとっては、大人が困る姿が面白い・楽しいといった「遊び感覚」であると考えた。だから無理に怒ることは子どもの面白いという思いを否定することになるので、してはならないと思った。さらに、3歳児の反抗には13歳の反抗とは異なって、自我があることを認知していない「即自的」な自我であることが分かった。そのため、「自分で!」と言い張って自分ですることを譲らないこともあれば、本当はしたいことなのに大人が「〜しなさい」と言ったのでしないということもあるのだと考えた。

【7歳の危機と13歳の危機】

3歳、13歳ごろに反抗心が芽生えるのはなんとなくの知識であったけれど、私も妹も反抗期があまりなかったため特に7歳の危機の時期という存在を初めて知り、驚きました。これまで、反抗といえば3歳、13歳ごろの分かりやすい否定的なものだと認識していたことから、7歳の危機の時期にみられる内面と外面が矛盾するような振る舞いをしだすという反抗には私にとって新しさがありました。

ここで、自己との関連における認識や理解という自己意識成立後の認識・理解のそれまでにはなかった特徴をもつ、13歳の危機の時期は、『自我は自己によって意識される自我となり、本来的な自己意識が成立する』との内容があるが、概ね同時期にみられ俗にいう「中二病」と、自己意識の側面の一部である『他者と私の関係、世界と私の関係という形で、他者や周囲の事柄さらには世界を内面的に捉えることができるようになる』ことには何らかの関係性があるのでしょうか?

〔7歳の危機はふつう反抗期とはいわれません。ヴィゴツキーがあげている事例も、まるで自分の内面を偽るような「ひょうきんな」態度が現れてくることを示しています。「中二病とは、(日本の教育制度における)中学2年生頃の思春期に見られる、背伸びしがちな言動」を自虐する語。 転じて、思春期にありがちな自己愛に満ちた空想や嗜好などを揶揄したネットスラング」とネット上では書かれています。それは病気を意味するのではなく発達のかなり大きな節目、積極的な言い方をすれば、ルソーが述べた「人間の第2の誕生」を意味するでしょう。その中心には、自己意識の形成(の始まり)があると思われます。〕

【自我の段階的変化について】

今回の授業では、自我とは単純に1つではなく、自己意識が成立していない「即自的」自我、自己の内面の中に入り込まない「対他的」自我、本来的な自己意識が成立する「対自的」自我というふうに発達により大まかに3つに分けられ、それらは順次生まれてくるということを知った。

私は今まで、自我と言うと、「自分で!」という気持ちが出てきたり、周りと比べた自分を意識しだしたりというすべてのことを一色淡に考えていた。しかし、今回の授業を通して、自我にも段階のようなものがあり、ある一定の発達の時期を経て、順に形成されていくものだと分かった。こういった3つの「自我」の段階のようなものを自分では認識できないからこそ今回初めて知り、自分にとって新しい発見となった。

これら3つの自我は自分で意識せずともステップアップし、自己意識が成立していない状態から自己意識の成立した状態へと成長していくため、改めて考えてみるとすごいことだなと感じた。

今回の授業で新たに発見した事実は、3歳、7歳、13歳の危機に関連する自我についてです。

3歳、7歳、13歳の危機については以前に授業で見ましたが、自我は3歳頃から出てきて少し変わるところもありますが、その自我がそのまま続いていくと考えていました。しかし実際は、危機と関連して「即自的」「対他的」「対自的」自我の3つが順次生まれていると知りました。そして自己意識が成立する時期が、13歳の危機であると知り、さらに驚きました。中学校に入学してからようやく、自己意識が成立するということがとても衝撃的でした。

自我が段階的に変化していくことを知りましたが、私は今までの成長の中で3つの自我が現れていたことにあまり実感が湧きません。このような3つの自我をヴィゴツキーはどのように見出したのか、疑問に思います。

【質問】 自我が段階的に変化することをヴィゴツキーはどのように見出したのか、どうして3つの自我が生まれていると述べたのか、知りたいです。

〔自我の段階的変化をヴィゴツキーはどのように気づき、理論化したのかという質問について。ヴィゴツキーは当時のヨーロッパの心理学で使われた「発達の危機」ということばを積極的に取り入れています。それをヴィゴツキー流に解釈したものが、それらの危機における自我の発達的変化です。その際に、ヘーゲルの哲学から学んで「即自的」「対他的」「対自的」と段階づけたと考えられます。以上が枠組ですが、大切なことは、誕生から(乳児期)(1歳の危機)(幼児前期)(3歳の危機)(就学前期)(7歳の危機)(学齢期)(13歳の危機)等々と発達の段階のどの1つも他の段階から生まれ別の段階を準備していくとヴィゴツキーは見ています。それは、ヴィゴツキーの邦訳『新・児童心理学講義』と『「人格発達」の理論』のなかの諸論文から汲み取ることができます。〕

【幼児後期のイメージを伴う遊びについて】

今回の授業で新しく発見したことは、3歳代の子どもがするイメージ遊びでは、ある事物・モノを他の事物・モノとして扱うだけではなく、遊び手たちが、「自分以外の何者かになる」ということをしていて、そこには、他者の自己化(他者を自分のなかに取り込むこと)があり、同時に自己の他者化(自分を他者のように表現する)があることです。さらに、ここでのことばは、自分は自分のままで、事物・モノとことばとの関係を自由に変更すること(自由に見立てること)よりも、一層のことばの自由が実現されていることです。これは、子どもは空想の世界の中である事物やモノを、別のものとして扱うことで、楽しむ遊びであるが、実はそれだけではなく、子どもたちのなかでは、「自分以外の何者かになる」ということをして、楽しんでいるということです。自分と他者との違いがなんとなく分かるようになったからこそ、自分とは違う他者になりきることで、また違った感覚や気持ちを味わうことができるのです。

私は従来まで、子どもがイメージ遊びをするのは、例えば「石を食べ物に見立てて、おままごとをする」時には、本物の食べ物が実際にないから、それでは遊ぶことができないため、遊びをどうにかして成立させようとして、身近にある"石"を代わりに食べ物として見立てることで、遊びを成立させようとしていると思っていました。ですが、子どものイメージ遊びとは、そんな単純なことだけではなく、発達の面から見ると、「自己と他者」の認識ができ初めているということなのだと分かりました。なぜなら、「自分の中に、自分とは違う他者という存在を取り入れ、その他者になりきる」といったことは、「自己と他者では違うものだ」という認識がないとできないことであるからです。イメージ遊びをしている子どもたちには、実はこんなにも大きな発達があり、それを知らせてくれるのが、イメージ遊びだということが、私にとっては、新しく感じました。ただの子どもの遊びと軽く見るのではなく、子どもの発達した姿が顕著にみられる、とても素敵なものが、「遊び」であるのだと分かりました。

【その後の自我について】

ヴィゴツキーの3、7、13歳の危機について、「自我」についてそもそも年齢によってこんなに捉え方や考え方が違うということを初めて知った。対他的な自我や対自的な自我、即時的自我とさまざまな自我があるが私は人間に自我というものが生まれたときから、これらでいう対自的な自我という自我が自己によっていしきされる自我であると考えていた。

自分を捉えることができているのか、またどのように捉えているかというのが年齢によって変化する、つまり自己意識の変化によって自我の形は変わっていくのであると考えた。

自我について質問です。

13歳の危機で本来的な自己意識が成立するが、それ以降おとなにかけて自我というものがどうなっていくのかが気になった。

私個人的に、自我が人の心の中にいる割合は人によってさまざまで、自我が大きいと社会などのコミュニケーションの輪から迷惑がられてしまうがゆえに特に学生などは押し殺しているイメージを持っている。

〔自我の形成、とくに、13歳の危機に始まる自己意識の形成は、周囲とのぶつかり合いのない、穏やかな進展のなかで実現される、というのは稀なことでしょう。肝心な点は、ぶつかる・ぶつからないにかかわらず、自分自身の見解を創り出すことでしょう。そのためには、他者との対話ならびに自己との対話を積み重ねる必要があるでしょう。〕

《第10回講義メモ》

はじめに――独特な「造語」と本来の対話

3歳代で、子どもは話しことばの体系を一応のところ獲得する。言いかえれば、それまでのことばはコミュニケーション言語であり、それについて別の言い方をすれば、対話のことば、話しことば、外言であった。つまり、「他者に向けられたことば」であった。そこでは、何らかの程度・内容において、他者への伝達のモメントが存在する。ある事物(モノ)があることを知らせるには、たしかに、幼い子どもは事物(モノ)そのものを手に持って示すことで伝えることもするが、事物(モノ)の代理をする記号を用いる。ここでは、この記号こそ、ことばである。それは、ことばに語義(つまり客観的意味)または一般化があるので、伝達が可能になり、お互いに通じあえるのである。

前回の講義で述べたように、3歳以降の、しばらくの間に、新しいタイプ(形式)のことばが生まれ、活躍する。それは、「独り言」であり、やがて「内言」へと成長するものである。新しいタイプ(形式)というのは、他者に対してでなく「自己に向けられたことば」であり、思考をはじめとする心理機能を担うことばであった。そこでも、事物(モノ)の代理である記号を用いて心理活動が行われ、語義や一般化が大きな役割を果たす。

「自分に向けられたことば」は、最初は「独り言」によって、次にはしだいに「内言」によって担われるようになる。そのことばは、自分が感じるためのことばであり、自分が考えるためのことばであるので、無意識のうちにであるが、子どもの行為も、子ども自身も、次第に知的にもなる。

そのような無意識の知性の産物の1つであるものが、今回の講義で取り上げる、独特な「造語」であり、これは4、5歳児によく聞かれることばなのである。これは、一方では、2歳代に習得しはじめた文法にとことん忠実なために、大人が用いないような・しかし理に適った・ことばであり、他方では、この時期に特有な独特な思考の影響を受けたことばである。どちらの点においても、これらのことばには子どもの精いっぱいの知性が、無意識にではあるが、はたらいている。

このような造語が聞かれる時期に、造語を生み出す状態や条件によって、本格的な対話が保育のなかで生まれてくることもある。ここで言う「本格的な」とは、子どもたちも保育者もそれまでに予期することのなかった新しいことば・意味・考えが生み出される、ということがその特徴である(以前に述べた「自由」をめぐる日本語、英語、その他の言語についての対話のように)。

今回の講義では、この2つの新しいことばに、つまり、独特な「造語」とそれを契機とした本来の対話とに、光をあててみよう。

I 独特な「造語」——模倣と創造の統一

【模倣と創造の統一】

「あおばい」や「よけとび」という造語については、すでに紹介しておいた。大人から白いバイクは「白バイ」と呼ばれること(本当は警察の白いバイクだけであるのだが)を聞いている子どもは、それを応用して、「青いバイク」は「あおばい」、「赤いバイク」は「あかばい」だと言う。大人は「白バイ」と短縮形で言うが、けっして「青バイ」「赤バイ」などと言わないから、出自は「白バイ」にあり、それを創造的に応用したのが「あおばい」「あかばい」である。

「よけとび」は、ある園の5歳児組の保育を見ているときに、耳にした。ツバメが木々を避けてさっそうと飛んでいく様をある女児が「よけとび」と名づけ、それがそのクラスに拡がったものであった。これも大人のことば(木々を避けて飛ぶ)を聞き、それを変形させたものであろう。

ここで強調したいことは、こうした語を創り出す子どもが行なっていることは、大人の「模倣」だけはないし、また子どもの「創造」だけでもないことである。「模倣」だけではない、というのは、こんな語を大人は使わないからである。また、「創造」だけではないというのは、大人の使う「白バイ」をアレンジして「あおばい」を作り上げ、大人の使う「避〔よ〕ける」「飛ぶ」をくっつけて「よけとび」を作り上げているからである。簡単に言えば、「あおばい」や「よけとび」という子どもの語は、児童文学者のチュコフスキーの言葉を借りれば、「模倣と創造の統一」という特徴づけがぴったりするであろう(チュコフスキー『2歳から5歳まで』理論社)。

【「独特な言語感覚(言語センス)」】

児童文学者のなかでは、コルネイ・チュコフスキー(1882〜1969年)ほど、子どもの生きたことばに関心をもち、そのことばを大量に採取するとともに、それを深く考察しようとした人は少ないであろう。上述の『2歳から5歳まで』には、そのように研究された子どものことばが満載されている。

子どもの発話やことばに関するチュコフスキーの総括的な特徴づけは、次のものである。

①子どもは独特な形で「ことばの創造」をおこなう。なかには、民俗学が明らかにするような、かつて民衆が用いたことばの意味や用法に似たものさえある。

②2歳からしばらくの間は、どの子どもも「天才的な言語学者」であるが、5〜6歳に近づくと、その「才能」は失われていく。つまり、この時期に子どもは「独特な言語感覚」を持っている。〔これは臨界期の発想である。〕

③それらを踏まえると、この時期の子どものことばの発達は「模倣と創造の統一」と特徴づけることができる。

【独特な「造語」なしには母語を真に習得したことにはならない】

同様の趣旨ではあるが、チュコフスキーは、独特な「造語」を作り出して発話することなしに、子どもは母語を本当の意味では獲得したことにならない、と述べていることに現れている。チュコフスキーの分析は極めて鋭い。たまたま、子どものなかで、独特な「造語」が偶然に作られたのではない。このような「造語」なしに母語は習得されないほど、独特な「造語」は必然的なものである、と言っているかのようである。

——「母語習得の途上にある幼い子ども期に、«ползук〔ポルズーク〕», «вытонуть〔ヴィトヌーチ〕», «притонуть〔プリトヌーチ〕», «тормозило〔トルモジーロ〕»などというような語を創造しなかった人は、自分の言語の完全な主人には決してなれないであろう。」(チュコフスキー・ロシア語版15巻本著作集、第2巻、『2歳から5歳まで』、p.19)

〔上に挙げられたロシア語の語は子ども自身による造語である。たとえば、上記の «ползук(ポルズーク)»は辞書には載っていないが、おそらく、ползать〔ポールザッチ、這う〕とжук〔ジューク、虫〕をつなげた造語、つまり「這う虫」であろう。また、вытонуть〔ヴィトヌーチ、押し出す〕は辞書に載っているが、притонуть〔プリトヌーチ〕は子どもの造語であり、「押し出す」の反対語、(力づくで)連れてくる、という意味であろう。〕

II 例外を認めないような文法主義――文法的な「過剰一般化」

【2歳代から始まっている、無意識的な「文法的分類」とその使用】

前回述べたように、統語論をはじめとする文法事項の習得、つまり、無秩序に耳に入ってくることばを文法的に分類し、それを使用することを、子どもは意識せずに行っている。それはチュコフスキーが次のように書いている通りである。

「どんなにおびただしい量の文法形態がかよわいこどもの頭の上にふりかかるかを考えると、おそろしくなります。ところがこどもはいっこうに平気で、この混沌のなかでもちゃんと方向を見さだめ、ききとったごちゃごちゃの言語要素を、項目別にたえず分類しつづけています。しかも、これがどんなに大へんな仕事だか、気づいてもいません」(チュコフスキー、前掲書、p.33)。

このあたりのことが「どの子どもも天才的言語学者」とチュコフスキーに考えさせたのであろう。

【文法的な「過剰一般化」】

過剰一般化(overgeneralization)という語は、言語発達の心理学、あるいは、発達的視点に立った心理言語学のなかに見られ、主として、語が持つ通常の慣用的意味の範囲を超えて、その語が使用される状態を示している。意味の般化、語の般用という概念と類似しており、いわば、《意味における過剰一般化》と呼ぶことができるであろう。

それに対して、4、5歳においてよく耳にする独特な「造語」の特徴の1つは、いわば《文法における過剰一般化》である。

たとえば、日本語の場合には、この時期の子どもから聞こえてくるものに、「ピンクいお花」「みどりい葉っぱ」などがある。子どもは大人のことばから「赤いお花」「白いお花」「黄色いお花」というような語をランダムに聞いている。おそらく、そこから、〔色名+「い」+名詞〕という規則を子どもは導き出し、それをあらゆる色と名詞とに応用しようとしているのではないか。こう考えると、例外を許さないような文法に対する態度がそこに見られるのである。

英語の場合を例にあげれば、goの過去形であるwent(行った)を使っていた子どもが、goed(wentではなく)と言い出したという事例が報告されている。これも、規則的には動詞は〔動詞不定形+ed〕で過去形になる〔たとえば、playedなど〕、ということを直観的に認知した子どもが、それを例外を設けずに動詞の語に応用した、という現れであろう。

ロシア語の場合にも、チュコフスキーは文法的規則にあまりにも忠実な「造語」の事例を紹介している。たとえば、郵便配達人のロシア語、ポチタリオン〔почтальон〕と言うべきところを、ポチタニク〔почитаник〕ということばが子どものなかでは聞かれる。後者は郵便局を表すポーチタ〔почта〕からの造語である。ニクという接尾語は、人を表すときによく用いられることを応用したものである。たとえば、シコーラ〔学校〕から派生したシコーリニクは生徒を表す。こういう用法の方が多いのであり、そこで子どもはポチタニク〔почитаник〕と言い出したようである。なお、郵便配達人の意味で慣用的に使用されるロシア語のポチタリオン〔почтальон〕はイタリア語由来の外来語である。

【幼児のことばにおける「創造と誤り」】

言語発達心理学の村田孝次は幼児のことばにおいて「創造と誤りとは同じものを意味している」と注目すべき叙述をしている(村田孝次『幼稚園期の言語発達』培風館、1972年)。それは次のような文脈のなかでの叙述である。幼児はまわりの人たちのことばを模倣しようと務めているが、完全な模倣は不可能であり、言語的類推が行われている。それを捉えるには、幼児のことばの使用における誤りを「構音に対しては音韻体系」、「語に対しては文法および意味体系」「文に対してはシンタックス」において理解する必要があるだろう。「これらの誤りの中には、体系的・法則的でないものもあるが、体系的・法則的なものも多い」。この誤りにおける体系的・法則的なものに、言語的類推活動の存在を確認することができる、と(村田孝次、前掲書、p.43)。

これは先に述べた「過剰一般化」と同じことであり、それらは、音、意味、シンタックス(統辞論)に及ぶことになる。

III 子どもの思考と「ユーモア」

【幼児にとっての比喩(たとえ話)】

幼児にとって、比喩を比喩として理解することは難しいようである。かなり以前のことであるが、ある幼稚園の元園長先生から次のような話を聞いた。――その園は公立園で、お隣に小学校があった。幼稚園の新学期の始業式にはお隣から小学校の校長先生が来られて、「あいさつ」をされる。たいていは、たとえ話である。

元園長先生は、ある時の「あいさつ」とそれについての子どもの聞き方について、私に教えてくださった。「おにぎりは薄皮の包み(あるいは大きな笹の葉の包み)をほどくと、なかに仲良く並んでいます。そんなように、みなさんも仲良くしましょう」。そのあいさつを聞いた子どもたちに、あとで、この園長先生は、子どもたちに、校長先生はどんなお話をされたのかと、訊(き)いてみた。子どもたちは皆、「校長先生は、おにぎりのお話をした」と理解していたのです。この園長先生は、こうした子どもたちの反応を紹介され、「幼児はたとえ話はわかりません。言いたいことはストレートに言うべきです」と発言された。つまり、幼児は具体的な話を理解するのであって、「たとえ」の方を理解する。もし伝えたいことがあれば、ストレートに、この場合には「仲良くしましょう」と言う以外にはない、ということであろう。これは保育実践の立場からの見解である。

それと同時に、言語発達心理学の立場から、村田孝次は、比喩(隠喩metaphorと直喩)、とりわけ隠喩は物事を抽象的に見ることにつながっており、新しい概念は最初は隠喩的な表現をとることを強調し、それがどのように子どものなかで発生し発達するかを論じている(村田孝次、前掲書、pp.44-47)。

村田はすでに初語の意味の般化のなかに比喩や暗喩の芽があると考えている。

次に、幼児の場合には感覚的な、あるいは知覚的な、比喩が使われることがある。4歳児が「やさしい本」のことを「甘い本」と言ったり、秋風の立った日に、庭に出て、「ママ、扇風機みたいに涼しいね」と言ったりする。村田はそれを、幼児に大人にはない「詩心」があるからというのではなく、「人間のことばが直観や感覚から何の抵抗もなく直接に導かれるときに、このような表現が自然に流出する」(前掲書、p.46)と解釈している。

しかし、知覚を超えた比喩については幼児は理解できそうもない。村田はチュコフスキー『2歳から5歳まで』からそうした事例を引用している(pp.46-47)。

《「そいつは死ぬほどうれしい」というのを聞いた子どもは、「じゃあ、なぜ死なないの?」》

《「あんたのおかげで、心をすりへらしてしまうわ」、「心が痛むわ」と母親がいうと、3歳のワーニャは、「自分で心をすりへらしたといっているくせに、ありもしない心がどうして痛いのさ」。》

なお、村田孝次は、幼児は擬態語を理解しづらいことや、幼児の場合における音などによる語結合について述べているが、これらは省略しておこう。

【慣用からズレることばの面白さ】

ことばは同じだが、慣用からずれる子どものことば。ユーモアが感じられる。

「おばあちゃん、おばあちゃんはぼくのいい女(ひと)だよ」(チュコフスキー、前掲書、p.20)

※「女(ひと)」と上品に訳されているが、この語は、原文を調べると、リュボーヴニッツァ〔любовница、男性形はリュボーヴニクлюбовник〕であり、この語の一般的な意味は「恋人」「愛人」である。そう捉えると、この子のことばはきわめて面白い。子どもはおそらく、「好き」「愛する」につながるлюбовという語幹から、この語を選んだのであろう。

ついでに言えば、大人の場合には、外国語の理解においてずれる場合がある。私の事例。モスクワを訪問したとき、とある雑談で、知人の男性が隣に座っている女性のことを、“Она - моя женщина.〔アナ、マヤ・ジェンシチィナ〕”と言った。僕は頭のなかで「彼女は私の女性である」と捉えて、ピンと来ず、わかったという顔をしていなかったのであろう。近くにいた年配の女性が英語で「ガール・フレンド」と注釈をつけてくれて、はっきりと理解できた。まあ、この場合のこの語〔ジェンシチィナженщина〕は、日本語で少々くずれて言えば、「こいつはおれのオンナ」という場合の「女」を表しているのであって、一般的に女性を指しているのではないことを、「ガール・フレンド」の英語を聞いた時に、即座に理解したのであった。つまり、語義はたしかに「女性」だが、この場の意味は「ガール・フレンド」なのであった。

【幼児の独特な思考から理解できることば】

子どもの「独創的な」ことばのなかには、子どもの思考の仕方に沿ったことばもある

ある日わたしとリャーリャは、浜辺を散歩していました。リャーリャが遠くをゆく汽船を見たのはこのときがはじめてでした。

「ママ、ママ、お船が海水浴してるわよ」

と、かの女はむちゅうになって叫びました。(前掲書、p.19)

「なぜ電車はいったりきたりしているの?」(女児)––「生きているからさ」(大人。冗談で)––「じゃ、火花はどうして出るの?」––「ねむたいのに走らされるもんだから、おこってるんだよ。だから、火花をふくんだよ」––「うそばっかり。電車は生きものじゃないわ。おこりもしないわ」––「生きものでなかったら、走れないじゃないか」––「ちゃんと機械がのっけてあるのよ。パパに教わったから、知ってるもん」。

ところが、そのすぐあと、この女児は友達に電車のことを次のように教えているのだった。––「あんた知らないの?生きものでなかったら、いったりきたりするはずないでしょ。ねえ、火花がでるじゃない。一日じゅうかけてたもんだから、ねむたくておこってんのよ」(若干要約。p.124)

※無生物の変化や動きを説明するときに、幼児はよくアニミズム的な発言をする。アニミズムとは無生物にも生命や精神があるとする考え方で、児童心理学においては、ピアジェが唱えたことが有名である。この冗談で述べた大人は幼児のアニミズムを理解していた人であろう。保育の事例:落ちない葉っぱのこと。「まだ小さい赤ちゃんだから」とか「とびおりるのが怖いのじゃない?」とか。なお、大人も、その変化が機械的でないときに、「生きている」ということばを使う。たとえば、「ことばは生きている」(ことばはたえず、ときには予想もしない形で、変化する)。

子どもは、漫才作家やユーモア小説作家のように意識的に面白いことやユーモアを創りだそうとしているのではない。上述のことは、子どもが一生懸命に語ったことばであり、本人はいたって真面目で真剣に語っているのである。

IV 最初の対話の証し

「造語」をめぐる種々のケースとその意味づけについて述べてきたが、最後に、「造語」が大人と子どもとのあいだで対話が成立していることの証しでもあることを、指摘しておきたい。

【人生で最初の哲学的対話?――新しいことばの創造】

驚くべきことだが、広い意味での「哲学的対話」は幼児期に始まる。幼児の場合の「対話」はけっして「ことば」によるだけではない。そこでは、ことばを助ける表情、身ぶり、さらには、絵画・製作、歌なども動員される〔それはしばしば総合的表現とか総合的活動とも呼ばれる〕。だがそこに、「新しいことば」が創造されると、それは「哲学的対話」と呼んでよいと思われる。先述した・そのようなことば、「よけとび」を事例にして、この「対話」について考えてみよう。

【「造語」は大人との対等な関係を証明する】

「あおばい」や「よけとび」のような幼児の造語は、以前に述べたように、「模倣と創造の統一」(チュコフスキー)だと特徴づけることができる。つまり、大人の語からの模倣+子ども自身の創造である。

「よけとび」という5歳児の語と保育の経過について考察してみると、この造語は、保育者(大人)と子どもとが対等な関係にあることを示していること、がわかる。

保育者は、「よけとび」の語が生まれた日の保育を振り返って、次のように述べている。

《ツバメの飛びについてクラスの興味が集まってきた(公開保育の前の)ある日の設定保育。そこでは、それまでに子どもたちが見た様々な経験が混ざりあっていた。虫を取っているという話題については「虫の真似をして飛んだら虫が取れる」と言う子。それとかかわって、高く飛んでいるのは「うえ飛び」、地上すれすれに飛んでいるのは「すれすれ飛び」や「ぎりぎり飛び」、園庭の脇にある林のあいだで木をよけながら飛ぶのを「よけ飛び」だと言うのである。飛ぶ身ぶりを交えながら語られるこれらのことばは皆、生きている。「よけ飛び」は一人の女児が語ったことばだが、すぐにクラスの共有財産になった(保育者やクラスの子どもの誰かが言えば、何のことだかすぐにわかる)。》

【保育者は子どもたちを導くものだが、子どもたちに導かれることなしには、導いたことにならない】

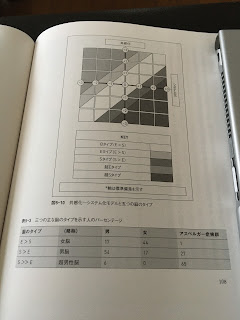

「よけとび」「うえとび」「ぎりぎりとび」などの子どもが創造したことばが示しているように、ここにあるのは小学校中学年や高学年に見られるような「反応的学習」ではない。かといって、3歳未満児のような「自然発生的学習」でもない(保育者が導いているのだから)。ちょっと大まかに「(保育者が子どもを)導く」「(保育者が子どもに)導かれる」がどのように行われているかを紹介しておこう。

(a)まず、子どもの興味・関心を考慮に入れて、ツバメをテーマにして、一定期間、このテーマを追求する(導く)。

(b)一定期間というのは子どもの興味の状態から判断する(導かれる)。

(c)子どもの興味の状態を見ながらであるが、実際のツバメを見る・見てきたことを話し合いと身ぶりで表現することを積み重ねる・ツバメに関連した歌をうたう・同様に絵本を読む・絵画製作を行う(導く)。

(d)と同時にそれらの活動の具体的な内容・保育の実際においては子どもの興味を大切にする(導かれる)。

このように、「導く」と「導かれる」はお互いに絡み合っている。

【哲学的対話が成立しやすい時期】

発生的に捉えた場合、上記のような「造語」が生まれたときこそ、最初の哲学的対話の時期と呼ぶことができるであろう。そこにあるのは、チュコフスキー流に言えば「模倣と創造の統一」であり、より一般的に言えば、ヴィゴツキーが言うような「自然発生的−反応的」な関係なのである。その関係は、参加者の対等性(同権性)、新しいものの(この場合には「造語」)誕生の条件ともなる。

つまり、「自然発生的−反応的」な関係が成立する時期こそ、哲学的対話が成り立ちやすい時期なのである。

そうした「自然発生的−反応的」な関係が成り立つのは、まず、3歳の危機と7歳の危機との間の時期であり、次いで、13歳の危機によって始まる自己意識の形成の時期であろう。

語の意味の発見に終わりがなく(これについては後日の講義で示そう)、対話そのものにも終わりがない(新しいものの発見はたえず続く)ように、対話が行われる年齢にも終わりがない――人が人生とはこんなものだ、と思わなければ。その意味では、ルソーが述べたように、長く生きることではなく、いかに生きるかこそ重要なのである。もちろん、長く生きられるのにこしたことはないが。

《おすすめ本》

コルネイ・チュコフスキー『(普及版)2歳から5歳まで』樹下節訳、理論社、1996年。

コルネイ・チュコフスキー『2歳から5歳まで』樹下節訳、理論社、1970年。

コメント

コメントを投稿