〔2020/06/01〕第7回 人間的自然④ 人間における「自然的なもの」とはなにか

〔2020/06/01〕第7回 人間的自然④ 人間における「自然的なもの」とはなにか。

――生得性、自然発生的形成、習慣。

《お知らせ》(再録)

◯この授業の講義メモ、皆さんの事後のコメントのいくつかは、

https://kyouikugenron2020.blogspot.com/

に掲載します。授業の折には、このブログにタブレットやスマホでアクセスするか、それよりも望ましいことですが、事前にパソコンから印刷してください。

◯授業終了後に皆さんのコメントをメールで送付してください。

送付先のメールアドレス、締切、送信上の留意点は以下の通りです。

bukkyo.bukkyo2017@gmail.com

編集の都合上、水曜日の18時までに送信してください。

「件名」には必ず、学番―授業の日付―氏名 を明記してください。

また、コメントは添付ファイルではなく、メール本文に書いてください。

なお内容的には、①新たに発見した事実〔一つで結構です〕とその考え方、②それについての従来の自分の考え、③自分にとっての「新しさ」の理由、を含んでいるのが望ましいと考えられます。

あるいは、講義メモを読んで、質問したいことを書いてください。

《みちくさ》

"[中日歌詞/Eng Lyrics] 上白石萌音 - ひこうき雲 (飛機雲) Kamishiraishi Mone - Jet Cloud (Cover)"

https://youtu.be/FYb9tu4HHlg

《第6回講義へのコメントより》

【自閉症と言語習得】

自閉症児の言語習得をトマセロ理論だけで説明するには少し無理があるという点で「自閉症児は方言を話さない傾向をもち、むしろ、共通語を話す」と初めて知り、興味をもちました。

これまで、自閉症児には共通語や方言という概念が無くそれぞれが生きる環境で触れているものだけをインプットしていると思っていました。しかし、方言に囲まれて暮らしている場合でも共通語を話すという事実にはとても驚き、どうして方言で入ってくる情報をわざわざ共通語に変換するのかという疑問も持ちました。

この疑問について私は、正解ではないかもしれませんが私なりの仮説を立てました。それは、自閉症の場合は耳よりも目からの情報を取り入れやすいのではないかというものです。理由として、自閉症の方は音を実際の音量よりも大きな音量に感じたり、特定の音が苦手だったりなど『音に敏感』という特徴を持っていると耳にしたことがあるため、その知識から、自閉症の場合は耳からの情報を処理する機能に何らかの特殊性があり、目からの情報の方が親しみやすいと思ったからです。例えば、普段よく目にするバラエティー番組やニュース番組、本などには共通語のものが多く、バスや電車のような公共交通機関の電光掲示板などのアナウンスも多くが共通語です。このことから、本にある文章やテレビ番組の字幕、公共交通機関などの掲示板の文字といったものを取り入れて、目からの情報をうまく処理している結果なのではと考えました。

今回の授業で新たに知ったことは、自閉症児は方言を話さず、むしろ、共通語を話す。ということです。

私は、ピアノを習っています。そして、毎年、他教室の方々と一緒に、ピアノの発表会が行われます。その他教室には、自閉症の方が2人おられます。1人の方とは喋ったことはありません。もう1人の方は、挨拶を毎回沢山してくれます。そして、少しだけ、お話をしてくれます。毎年会っているのに、この文を読むまで、全く気がつきませんでした。この文を読んで、改めて考えてみると、確かに、方言を聞いたことはありませんでした。同じ京都という場所で、周りも皆方言を話していても、なぜ共通語になるのか、大変不思議に思いました。

〔ピアノの発表会での経験は自閉症の人の理解をすすめる上でよい経験となりましたね。また、自分の仮説を立てて問題を考えることは大いに意味のあることですが、実はまだうまい説明が発見されていないというのが実情でありましょう。。自閉症児はトマセロの言う言語習得の3つのモメントのすべてにおいて困難さが生じます。方言をしゃべる大人との「共同注意フレーム」「意図・動機の理解」「大人との交わりのなかでの文化的学習」のどのモメントも方言に満ちています。知的障害のある子どもは方言を話すのに、自閉症児はそうではない。この点から、トマセロ理論を踏まえつつも、それでは根本的には説明できないものがあるのです。その解明は、言語習得論を豊かにするでしょう。現状ではまだ解明しきれていないと考えられます。〕

【言語習得のメカニズムについて】

わたしは今回の授業で言語習得の順について新たにわかった。私と他者と対象の三項関係で成り立っていてモノに対して子どもが大人に注意をひいたり逆に大人が子どもに注意をひく。そこに相手の意図を理解する気持ちができ、これらを基礎に習得いていく。

今まで私は言語習得に関して人が喋っているのをみて覚えたり成長過程で勝手に習得できるものだと思っていた。しかしそこにはしっかり手順があり大人とたくさん関わることでパターンを覚え文を作ることができることがわかった。赤ちゃんの学習能力のスピードや吸収力はすごいなとおもったし新しく感じた。その吸収力を今ほしいと強く思った。そして自閉症児には少しむずかしいこともわかった。しかし自閉症児にも世界があり言語習得にもペースがあることは覚えておきたい。

【相互注意と共同注意】

第六回の授業より、子どもが持つ3項関係が教育を引き出し、人間は知能を発達させてきたことがわかった。大人は 自分に注がれる視線に応え、様々に教えようとするからことから、子どもの泣き声や笑いかけることも3項関係だと思っていた。しかし、それらは相互注意だとわかった。新生児が泣くのは生理的要求があり、大人の注意を自分に引き寄せる働きをしている。これにより、泣き声は最小限のコミュニケーションではあるが、伝達という意味ではことばの一つではないかと思う。また、笑いかけにも生理的微笑と社会的微笑があり、それらの笑いかけにより発達状況がわかる。

これらの共同注意の力がつくことで他の人の気持ちや考え方を理解したり、言葉を話す能力が身につくことだということがわかった。指差しでは、母親に物事を共有したくて子どもと母親、物の間に関係ができることで、3項関係が始まる。3項関係はコミュニケーションの手段であり、気持ちの共有が大切になると思った。そこから保育者は子どもの思いや欲求を汲み取り、新たな教育につながっていくということが理解できた。

【乳児の生活の独自性】

今回の授業の新たな発見は「乳児の生活の独自性」です。大人を介することを通じて直接的より間接的に社会的存在である。しかしコミュニケーションの手段であることばが足りないことから、乳児期しかない生活をする、つまり独自性を持っていると理解しています。

従来の考えとしては、社会的存在は教育や仕事、奉仕的活動など何かしらの言動などがあり社会に関わりを持つことであると思っていました。なので大人の手を借りることで育つ乳児は、社会的存在ではないと考え、増してや独自性があるとは考えませんでした。

しかし、生活するのに必要となる大人は社会的存在であり、乳児は大人に依存していることから間接的に社会的な存在であることをが分かりました。また、成長するにつれ社会的存在になることから、「未来の社会的存在を育てる」という意味でも、最大限に社会的な存在であるのかと思いました。

【非言語的なものとコミュニケーション】

今回の授業で新たに発見したのは、乳児は「泣き声、微笑み、指差しのような身ぶり、表情」などのいわゆる"非言語的なもの"をフル活用して、周りの大人(他者)とコミュニケーションをとろうとすることです。乳児はことばを話すことができないため、それ以外にできることといえば、泣いたり表情を変えたり体を動かすことです。それらを使って、自分の思いや気持ちを周りの大人(他者)に伝え、生きているのです。だから、周りの大人(他者)はこれらに託された思いや気持ちを読み取って、それに合った対応を実現していくことが、必要不可欠になっていくのです。

従来、私は乳児期のころの子どもはまだコミュニケーションをとることができないものだと考えていました。ですが、実際はそうではなく、できることを通して、自分の思いや気持ちを主張しているのだということ(を発見しました)が分かりました。さらに、乳児が使う、非言語的なものは、ことばの機能の一つである「伝達」の機能を果たしているということも発見しました。私はこれらの非言語的なものは、単に成長段階で見られる行為であって、特に意味があるものではないと思っていました。なので、これらの非言語的なものには、ちゃんとした意味があって、乳児にとってはコミュニケーションをとるツールのようなものの役割を果たしているというのが、私の中では新しく感じました。

そして、これらの非言語的なものを乳児が発信した時には、そこに込められたものは何なのかを見抜き、乳児の希望したことを実行しないと、乳児は上手くコミュニケーションがとれていない、つまりおとな(他者)に伝わっていないと感じ、非言語的なものを発さなくなる恐れがあるのではないかと考えました。なので、この時期のおとなの役割というものは、乳児にとって必要不可欠であり、とても大切なものであるのだと考えました。ここでいうコミュニケーションが、上手くいくと後にそれが、ことばの発達につながっていくのではないかとも考えました。

【対話と対話者の内面】

今回の授業で新たに発見したことは、対話している人たちの内面ではいくつかの内的思考があるということだ。対話とは、会話のなかで新しい考え・意味・言葉が生まれてくるものの事を言うことも新たな発見だった。私はおしゃべりや会話・対話はすべて同じだと思っていた。今回の先生の事例で対話の意味がよく分かった。考察から始まって、実際に自分でそれについて調べ、そこから自分の調べたことをもとに答えを導き、新しい考えが生まれる。この一連の流れを全部含めて、対話というものになるのだと新たに発見した。

今回の授業で、内的思考があってこそ対話が新しいものを生み出すということを発見しました。普段、内面思考を意識して対話をするということがなかったので発見というよりかは気づきの方が近いかもしれません。この対話がなされることで行われる内的思考というのは、以前授業で学んだ内なる言葉にも通じてくる部分があるのではないかと考えました。内なる言葉での自己の形成に伴い、他者への意識も発達していきます。3項関係は言語習得に関係しているというのも以前の授業内容も根拠になるのではないかなと思った。また、たとえ3項関係が成り立っていたとしても新しい言葉やアイデアが生み出されなければ対話ではない、ということも発見しました。

〔対話が新しい考え・意味・ことばを、対話者たちのなかに、予期せずに生み出す。とすれば、それは、どのように生み出されるのか。やはり、その対話のあいだの沈黙のなかに、あるいは、対話と対話とのあいだに、思考のモメントがなければならない。それを示したのが、私の経験でした。幼児もまた対話が可能だと思いますが、その思考のモメントは直観的なものとなります。これについてはまた別の機会に。〕

【相手の意図の理解】

乳児は最大限の社会的存在でありながら最小限のコミュニケーション手段しか持ち合わせていないいうことについて、矛盾はしているかもしれないが今回社会的微笑を習った上で新しい考えであったと思ったし納得できる考えであった。前から習っていた通り乳児は私たち大人のように「ことば」でうまく表現することができない。しかし、大人と共に生活しそれをそばで見ることによって習得できるものがある。とてもおもしろいものであると思った。

トマセロの共同注意フレーム、相手の意図理解、大人との交わりのなかで文化学習という3つの形成を通して言語習得が開始される考えについて初めて知り、また疑問に思ったところもあった。まず共同注意フレームについて私は三項関係について知っていたのに結びつけることができておらず「そーゆーことか」と、とても納得することができた。これによって最初の泣き声の役割のところも理解することができた。大人のとの交わりのなかで行われる文化学習は以前から習っていたことであると私は考える。疑問に思ったのは相手の意図の理解の部分である。相手の注意をある対象に向けさせる、あるいは相手によってある対象に自分の注意を向けさせる、ということは、相手の意図や自分の意図を理解する、理解されるということを伴ってくるという部分について、どこからのどういう流れで相手や自分の意図を理解する、させられることが伴うのかがわからなかった。その一連の流れが全体的に早いと感じた。

どの分野においても乳児の成長は大人、まわりの環境がとても重要で大切であると考える。

〔トマセロは、子どもによる相手の意図理解について、次のような事例を上げています。―1歳の誕生日直後あたりから、子どもは大人の動作を「テーブルをきれいにしようとしている」とか「引き出しを開けようとしている」というように動作の意味を把握するようになる。これが意図の理解の最初の姿でありましょう(トマセロ『ことばをつくる』慶応義塾大学出版会、p.30参照)。〕

【指差しの3つの段階、とくに第2段階】

乳児が大人を介しての行為には、言葉でのコミュニケーションではなく、泣き声や微笑み、指差してのような身振りや表情でコミュニケーションを取っている。その中で社会的微笑があり、見ず知らずの人に微笑む特徴があるが、次第に自分のよく知っている人には微笑み、知らない人には人見知りをして泣く。このような特徴が見られることは学んでいたが、今回の講義でそれは心理的要因であり、大人にまで続く人間的な「涙」であることを新たに発見した。成長かま感じられて、自分にとって新しさを感じた。

また共同注意フレームも乳児が大人を介しての行為だが、指差しが初語の先駆けであり、指示的身振りには三段階に分けて生成・成立する考え方を新たに発見した。指示的身振りの三段階を子どもの行動で見ていくと、①モノをつかもうとする。②モノをつかもうとする手の先を見て「○○がほしいのね」と言って、大人は対象をとる。③指示的身振りをする。となっている。私の従来の考えは、共同注意フレームは三段階を経ていたとは考えなかった。②のような経験を経て、指示的身振りを習得するという考え方は私の中で新しい考えだと感じた。

【ことばの曖昧さについて】

①ことばには曖昧さがあって自らそのことばの意味を狭めたり深めたりすることが必要だということです。

②英語は自由の意味を2つのことばに対して日本語は「自由」ということばで全てを意味するので英語の方が意味合いが明確であると思っていました。例えば、「広い」ということばでも、日本語では幅が広くても面積が広くても、広がりを意味し、「広い」ということばを使います。しかし、英語であると、「wide」、「large」、「broad」など少なくとも3つに分けることができます。だから、英語を勉強すると、日本語よりも意味する範囲が狭くて使い分けるのが大変だというイメージがありました。

③もともとことばには曖昧さというものがあるもので違う言語同士を比べても意味がないということが分かりました。ことば本来の意味を自分で探して、限定し深めることが言葉の意味を知ることだと感じました。さらに、英語だけと比べるのは根拠として不十分であり、何を基準にして、曖昧だと言えるのか分からないからです。言語それぞれが独自性を持っていると思いました。

〔ことばの「曖昧さ」はことばの本性につきもののように思われます。それをよく表しているものの1つに「数を表す語」があります。日本語や英語の数表現はおおむね十進法に沿っています(日本語の「ひとつ」「ふたつ」「みっつ」という表現は、10の位になると使えないというように、例外です)。ところが、詳しい説明は省きますが、ロシア語では「40」「90」は他の数の規則とは違う表現となります。またフランス語はもっと興味深いもので、「80」は直訳すると「4つの20」、「90」は「4つの20と10」と言うのです。こうしたことを知ったので、ある語について考えるときには、できる限り多言語で調べるようになりました。〕

【自由についての考察】

私は今回の授業で、幾つか新たな発見が見られました。

まず一つ目は、乳児は泣き声で大人に感情を伝えることしか出来ないという点で全てにおいて他者に依存しているという点で最大限に社会的な存在であるが、コミュニケーション能力を最低限しか持っていない。この様な点において、乳児の生活には大きな矛盾があることが理解できる。つまり、乳児の生活には独自性があるということです。私は従来、そもそも乳児の社会的存在について考えたことすらありませんでした。しかし、乳児の生活において、この二つが矛盾を形成していることは知りませんでした。その為、自分の中では新しい発見となりました。

二つ目は、自由という意味の言語は英語は二つに分かれているにも関わらず、他国の自由という言語には、英語で二つにわざわざ分けられている両方の意味が一つの単語に盛り込まれているということです。私は今まで、自由の意味は、英語以外でも二つの言語で表す国もあると思っていました。しかし、違いました。これは、言語が絶えず進化していることを示しているという文を見て・全くその通りだと思いました。後、自由には二つの意味があることを忘れていました。その点においても自分の中で新鮮であり、尚且つ自分の従来の考えを覆すという点において、とてもいい考えだと思いました。

〔絶対的な自由と、束縛からの解放としての自由は、確かに意味合いが違ってきます。学問の自由、言論の自由、表現の自由などのいわゆる「自由権」に関係する自由は絶対的に自由でなければなりません。(もちろん人権同士のぶつかり合いは調整されるべきですが)。なぜなら、社会や人間が誤ったときに、正しい軌道に戻っていくためには、これらの自由が不可欠だからです。〕

《第7回講義メモ》

はじめに――人間的自然のまとめ

過去3回の講義では、類人猿の思考・言語を意識しながら、それらと人間の思考・言語の類似性と相違を考察してきた。その出発点となったケーラー、ヤーキーズ、ヴィゴツキーの研究を紹介し、さらに現代のいくつかの類人猿研究にも触れながら、他の動物と人間との決定的な相違は、人間が思考と言語とを結びつけられること、にあった。その根底には、人間においては、言語が記号や一般化の働きをしうること、言語が複雑な文を構成しうる統語論をはじめとする文法を持っていること、さらに、それらの習得の土台の中心にあるものは、「共同注意フレーム」つまり3項関係であること、などについて述べてきた。

【人間性(Human nature)とは何か、という問い】

人間性とは英語で言えばHuman natureであり、いわば人間的自然と言い換えることもできる。この場合の自然とは本性という意味であり、その含意は「自然のように変わらない本性」ということであろう。

もちろん、人間は歴史的に変化しうる存在であり、たとえば、今どき、セクハラのような女性は男性に従えなどと言うのは時代錯誤も甚だしい。それは、新型コロナウイルス対策の先頭に立ち、目を見張る成果をあげた各国のリーダーは女性であることからも明らかであろう(台湾、ドイツ、ニュージーランド、フィンランド。さらに韓国でウイルス対策の陣頭指揮にあたっているのは女性の専門家である)。アメリカ、中国、ロシアといった大国主義の男性宰相、プチ大国主義のわが国の宰相が女性陣に比べてまったく役に立たないことは明らかであろう。日本においては、つい75年前までは「女性は男性に従うこと」が「常識」であったのだから、すでに隔世の感がある。したがって男性優位などというのは人間の本性(自然)とは違うということになろう。

したがって、人間性とは何かを規定する場合、今後も変わらないであろうということを取り上げねばならない。そこで少なくとも次の2つの点に留意しておく必要がある。

①自然は人間の外側にあるとともに、人間の内側にもあること。

これは、人間の生命の基本単位である「細胞」さえ、外のものを吸収しつつも内のものを「自律」させるという、相反するような特殊な働きを細胞膜が行っていることからも示唆される(永田和宏『生命の内と外』新潮社、2017年)。さらにより広げて考えてみると、ことばというものも人間の外側にも内側にも(独り言、内言)あることにつながってくる。

②精神と身体。

さらに、上述の人間の外部・内部の自然に深くかかわってくるのが、精神と身体の関係である。身体は自然そのものであるが、精神も身体の一部である脳を通して営まれているので、自然と無関係ではない。

しかし、精神は身体という自然からすべて説明がつくと考えるのは問題の単純化であろう。たとえば、自閉症は脳の微細な不具合から生じていることは疑いを容れない。仮にそうした不具合が今以上に明らかになったとしても、それだけで問題が解決したわけではない。多様な現れ方をしている自閉症のある人に対する創造的な実践が積み重ねられる必要があるだろう。以前の講義で紹介した東田直樹くんの場合には、話そうとすると言葉が消えていくという自分の状態に対して、母親や援助者が作ってくれた紙の文字盤を指で「打つ」ことによって、消えそうになる言葉をつなぎとめていった、と言う(東田直樹『自閉症の僕が跳びはねる理由』エスコアール出版部、2010年、p.2、p.13)。このような自分の外側にある手段(外的媒介)は、決して脳の分析からは出てこないであろう。たとえば、視覚障害のあるひとの白杖、点字などの触覚による視覚の「補償」などもそうである。

【現下のウイルスが教えているもの】

現在、世界中に拡がっている新型コロナウイルスは、俯瞰してみると、様々なことを教えている。

①グローバリズムの功罪である。たしかにグローバル化は世界の人々の交流を促進するという点でのプラスはあるものの、農産物・生産物の海外依存(たとえばマスク・防護服の不足)、観光での外国人客への依存は、人間の生活と暮らしにとって困難をもたらしている。

②経済効率至上主義が医療、公衆衛生、学校など人間の生活を支える領域にも及んでいること(病院の統廃合を含む削減、保健所の人員削減、都市部の学校の統廃合など)。現在、小中学校の分散登校が行われ始めたが、学校統廃合が行われることなく、ソーシャル・ディスタンスを取れる余裕をもった学級であれば、登校はもっと行い易いであろう。

③さらに、人間同士の関係、人間性の本質について、このウイルスは裏側から教えている。ウイルスは動物に寄生しなければ生きていくことはできないが(宿主=しゅくしゅ)、その感染の様式は人間同士の接触を通してであるために、人間の日常的習慣を「利用」しているかのようである。このことを、逆に言えば、自粛するように言われる(また今はそうすべき)習慣的様式のなかに人間の本性が含まれている。たとえば、フェイス・トゥ・フェイスでの対話(オンラインでの対話はどんなに精巧にできたとしても擬似的であろう)がそれである。人間は対話的存在とまで言われることがあるか、図らずも、新型コロナウイルスはそれを証明したかのようである。

I 生得的なものについて

【人間の歴史を自然淘汰の考え方から捉えることの誤り】

社会や国家のあり方を身体や生物界の状態から考察することは、アリストテレス『国家論』から始まっているように思われる。彼はこのなかで、人間の器官は全体の働きとの関連においてでなければ理解できない(これは身体の器官・機能、精神の機能についてはあてはまります)が、それと同じように、人間も社会や国家の状態のなかにおいてこそ理解される、と考えた。アリストテレスの有名なことばに、人間は「ポリス的動物」である、というのがあるが、これなどは人間は動物でありながらも社会(ポリス=都市国家)をつくるという性質を持つこと、言いかえれば、生物学的かつ社会的な存在であることを見事に表している。

ダーウィンの進化論は画期的な学説であるが、それを社会現象に直接的に応用する考え方も生まれた(いわゆる社会ダーウィニズム)。これは、自然淘汰の考え方を社会現象に当てはめる点に特徴があったが、動物界の生存競争の視点から人間社会を捉え、優勝劣敗は必然的におこるものだと考え、もっとも極端な考えは「優生思想」(障害のある人の権利の制限を当然視する考え方)さえ生み出した。

このような状況もあるので、それに対する反対の主張として、人間を理解するときに、生得的なもの・本能的なものをあらかじめ取り除いておくことが進歩的な考え方であるという誤解も生じた。

しかし、ここで思い出してほしいのは、健常な発達も、障害のある発達も、精神病理による心理機能の崩壊・逆発達も、人間の発達はすべて同じ道すじを歩むということであり、障害についていえば、機能の「補償」が大きな役割を果たしている。むしろ、障害や病理を理解するためには自然的なもの、生得的なもの、本能的なものを人間理解に組み入れる必要があるのである。

【人間における生物学的なもの】

人間における自然的なもの、生得的なもの、本能的なものは、大きく括れば、生物学的なものと言うこともできる。ここにおいて、もっとも重要な観点は《種の固有性》である。これは、すでに述べてきたように、他の動物から人間を区別するものは何か、という《固有性》である。

そのもっとも主要なものを上げるなら、それは、ヴィゴツキーに拠れば、《思考と結びついた言語》であり、《言語と結びついた思考》である。言語学者のチョムスキーによれば、《思考と同定されるidentified言語》だということになる。

その《固有性》のなかに生物学的なものは入り込んでいるが、そのすべてが生物学的というわけではない。たとえば、トマセロの強調する「共同注意フレーム」(より広く言えば3項関係)はそれが9か月頃に創発するという点では生物学的なものであるが、内容的には社会的なものである。それは、純粋に生物学的であるとか、純粋に社会的である、ということはできない。これが《人間における生物学的なもの》の実相であり、その意味では、ヴィゴツキーの言う《自然的なものと文化・歴史的なものとの「せめぎ合い」》がそうした実相をうまく表現している。

【生得的なもの:単純なものに還元しておくこと】

生得的なものとは、自己と種との保存に直接関与するメカニズムであるが、言語もそのようなものの1つであろう。前回の講義で紹介したものであるが、生得的メカニズムに規定されつつも最も文化的・歴史的である言語を例にとって、言語に関連すると考えられる生得的なものを仮説的にあげてみよう(再録)。

①音〔感覚レベル〕視覚と聴覚を絡めることと、その上に立った聴覚模倣、音による意味の識別(オームとの違い)。乳児でも、自分の名前を呼ばれるとその声の方を見る。

②規則性〔最初は運動レベルでの〕関連性(規則性)への志向(知と情)。 事例としては次のものが挙げられる。ガラガラ〔ガラガラを振れば必ず同じ音が返ってくる〕、ティッシュペーパーの箱も1枚取ると次の1枚が出てくる。

③社会性〔社会性〕泣き声や笑顔によって大人を使う(「大人を介した行為」ヴィゴツキー)、そして共同注意フレーム、3項関係〔子ども本人––モノ––そのモノを使う大人(他者)〕の成立。〔トマセロのいう「9か月革命」=3項関係。大まかに言えば、チンパンジーにおいては本人––モノの2項関係〕

※これらすべてが意味とかかわってくる。音による意味の識別、規則性による文法〔文の構成による意味の正確化〕、意味のやりとり。

以上の3つの点は、言語習得のための自然的なものについての、私自身の仮説である。

※トマセロとの違い。トマセロは③の上に「意図の理解」「文化的学習」を積み上げていくが、③以外は文化・歴史的なものである。彼には①②の生得性という視点はない。ところが大人との言語を含む交わりのなかで、音によって語の意味を識別したり、2歳代を中心に統語論・文法の形成が進んだりすることに、③だけでなく①②においても生得的なものが関与していると、トマセロは考えていない。実はこの点から、自閉症児が共通語で話す傾向にあることが説明されないのである。(この点については後日の講義で詳しく示したい)。

※また、チョムスキーの生成文法理論は、普遍文法の生得性とそれが実際に現象したものとしての個別文法(具体文法)という構造をもっているが、普遍文法の生得性を強調するために「生得観念」(生まれつき持っている観念)という考え方を取るという点で、私の仮説とは異なっている。生得的なものは観念ではなく単純なものと考えるべきだからである。(この点についても後日の講義で詳しく示したい)。

II 自然発生的に形成されるもの

【自然発生的形成としての話しことば】

人間の子どもは3項関係が成立しているので、「教えられたもの」なのか「自分で学んだもの」なのかを判別するには、状況は複雑である。しかし、(条件付きの言い方になるが、すべてを「教えられなくても」)自分で学ぶ力というチンパンジーと共通する力が人間の子どもにもある、と考えなければ、説明のつかない事柄もある。

それは、話しことばである。書きことばは、江戸時代の庶民の寺子屋、明治維新以降では小学校において意識的・系統的な教育があって、初めて普及した。それがないときには、一部の上流階級の人たちや聖職者のほかには字が読める人はあまりいなかった(古い言い方だが「文盲」〔未識字の人〕という言葉があるように。「夜間中学」は何らかの理由で学校教育を受けられなかった人たちのために開設されているが、現代では外国人労働者が通っているケースもある。そこでも書きことばが重要な課題の1つである)。

そうした書きことばと比べれば、話しことば(聴覚障害のある人にとっては手話)は、とくに教育を受けなくとも、その発生以来、万人のものであった。もちろん、そのことばそのものは、その土地で話されていることばである、という点では、広い意味では「教えられたもの」と言うことはできるが、それでもなお、子ども独特の造語(たとえば4〜5歳児の「あおばい」のような造語。青いバイクという意味であり、「白バイ」の語がもとになっている)の存在が示していることは、話しことばはけっして「教えられた」ままに使用されているわけでなく、無意識に学びとった文法規則を例外なく貫こうとする子ども自身の力がなければ、習得されない、ということであろう。

その意味では、子どものことばの発達とは「模倣と創造との統一」(ことばの模倣は一種の創造的行為である、という意味)である、というチュコフスキーのことば(チュコフスキー『2歳から5歳まで』理論社)は名言である。

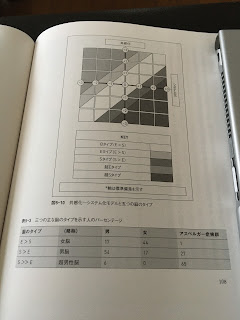

【教育(学習)の3つのタイプ】

〇「自然発生的タイプ」の教育(学習)

乳幼児期のことばの発達は、自然発生的タイプの学習の分かりやすい実例となっている(とくに1歳半〜3歳)。ヴィゴツキーの言葉を借りれば、子どもは「自分自身のプログラム」にもとづいて学習するかのようである。したがって、ことばの発達の内容や時期は子どものよって大きくは違わない。たとえば、1歳前には「指差し」が見られ、1歳頃に初語が発せられる。それは意味的には不安定で、いろいろな事物を表すのだが(「意味の般化」)、その初語は一語でありながら文の機能を持つ(「1語文」。場面に応じてその1語は異なる文の役割を表す)。1歳代にかけて語彙の増加とともに意味の般化は終息し(「意味の分化」)、ことばも「2語文」、「3語文」となる。そうすると、1歳後半から2歳頃までのある時期にことばが爆発的に発せられるようになる。2歳代における統語論・文法発達を経て、3歳代には「話しことばの体系」が一応のところ獲得される。ちょうどその頃、独り言という新しいタイプのことば(自己に対することば)が生まれる。

こうしたことばの発達は概ね、どの子にも法則のように現れるのである。大人はこのようなことをプログラムとして持って、教育しているわけではない。ただ、子どもの欲求や必要を満たし喜びを味わいあうために、一緒に生活しているだけである。ことばのある生活のなかで、子どもが自分の力を駆使して、ことばを発達させている。つまり、自然発生的にことばを学習しているのである。

〇「反応的タイプ」の教育(学習)

その対極にあるのが「反応的タイプ」の学習である。これは、「教師のプログラム」にもとづいてなされる教育に対して、それに「反応」するように行われる 学習 である。それは小学校中・高学年に典型的に現れている。もちろん、その教育はたんなる知識の伝達ではなく、教えようとする課題・内容に対して子どもの興味を惹き起こそうとする。しかし、その課題・内容、それらを教える時期は、子どもではなく、教師が決めるのである。そうしなければ、文化を系統的に伝えることはできないからである。

〇それらの「中間的・移行的タイプ」である「自然発生的–反応的タイプ」の教育(学習)

幼児後期と小学校低学年における学習は、これらの2つのタイプの学習の中間にあり、「自然発生的–反応的タイプ」の教育(学習)と特徴づけることができる。いわば、ヴィゴツキーの規定によれば、《子どものしたいことが保育者・教師のしたいことであり、保育者・教師のしたいことが子どものしたいことである》。私流に言いかえれば、《保育者は子どもを導いているのだが、同時に、保育者は子どもに導かれることなしに子どもを導くことはできない》。

具体的に考えてみよう。

ある幼稚園の公開保育研究会で、ツバメをテーマにした5歳児の保育を見ていたとき、子どもの「よけとび」ということばが耳に入ってきた。ツバメは「木をよけて飛ぶ」という意味であった。大人はこのようなことばを使わないだろうから、これは子ども自身が感じて創り出したことばだ。その後、そのクラスの担任の保育者から次のように聞いた。

《ツバメの飛びについてクラスの興味が集まってきた(公開保育の前の)ある日の設定保育。そこでは、それまでに子どもたちが見た様々な経験が混ざりあっていた。虫を取っているという話題については「虫の真似をして飛んだら虫が取れる」と言う子。それとかかわって、高く飛んでいるのは「うえ飛び」、地上すれすれに飛んでいるのは「すれすれ飛び」や「ぎりぎり飛び」、園庭の脇にある林のあいだで木をよけながら飛ぶのを「よけ飛び」だと言うのである。飛ぶ身ぶりを交えながら語られるこれらのことばは皆、いきいきしている。「よけ飛び」は一人の女児が語ったことばだが、すぐにクラスの共有財産になった(保育者やクラスの子どもの誰かが言えば、何のことだかすぐにわかる)。》

「よけ飛び」「うえ飛び」「ぎりぎり飛び」などの子どもが創造したことばが示しているように、ここにあるのは小学校中学年や高学年に見られるような「反応的学習」ではない。かといって、「自然発生的学習」でもない(保育者が導いているのだから)。ちょっと大まかに「(保育者が)導く」「(子どもに)導かれる」がどのように行われているかを紹介しておこう。

①まず、子どもの興味・関心を考慮に入れて、ツバメをテーマにして、一定期間、このテーマを追求する(導く)。

②一定期間というのは子どもの興味の状態から判断する(導かれる)。

③子どもの興味の状態を見ながらであるが、実際のツバメを見る・見てきたことを話し合いと身ぶりで表現することを積み重ねる・ツバメに関連した歌をうたう・同様に絵本を読む・絵画製作を行う(導く)。

④と同時にそれらの活動の具体的な内容・保育の実際においては子どもの興味を大切にする(導かれる)。

このように、「導く」と「導かれる」はお互いに絡み合っている。

さらに、別の事例もある。インフルエンザでの学級閉鎖が解けた日における5歳児の木の葉についての話し合いである(詳細は省く)。

【「発達の最近接領域」とは】

ここで、ヴィゴツキーが提起した諸概念のうちで比較的有名な概念、「発達の最近接領域」について述べておこう。

〇子どもの発達の水準を二重に捉える

「発達の最近接領域」を深く(原理的に)捉えようとするとき、発達を二重に捉えること、たとえば、自然的なものと文化・歴史的なものとの「せめぎ合い」、自然発生的形成と意識的教育的形成との複雑な関係、模倣と創造、感覚と思考、等々において発達を捉えることが重要となる。

「発達の最近接領域」の場合もそうである。

たとえば、普通のテストについて考えてみよう。そこでは、自分が独力で問題を解いたことだけが評価される。これは「現在の発達水準」を表している。しかし、そのときに、その子に簡単なヒントが与えられたり、友達と教えあったりしすると(協同の条件があると)、独力で解ける問題よりも難しい問題が解けるようになる(「近い将来の発達水準」)。このように、子どもは(さらには大人も)、自分のなかに二重の発達水準を持っていることになる。3項関係が成り立っているので、そうしたことが生じるのだと考えられる。

〇「独力でたどり着ける水準」と「協同の力で達成される水準」とのへだたりとしての「発達の最近接領域」

ヴィゴツキーは子どものなかにある発達の2つの水準のへだたりのことを「発達の最近接領域」と名づけた。簡単に言えば、独力での水準と協同的条件における水準のあいだの「領域」である。

〇なにを教育的と呼びうるか

ヴィゴツキーはさらに、この発達の最近接領域の考え方から、教育について、興味深い結論を引き出している。

・発達の最近接領域のなかに位置する課題を提起することこそ教育的である。

・独力での発達水準以下の課題を出すことは、(反復にはなるが)新しい知識や考え方を授けるという意味はないので、あまり教育的とは言えない。

・協同的条件における発達水準以上の課題を提起することは、教育的ではなく、知識の無理解と形式的な暗記とをもたらす。たとえば、四則計算がやっとできるようになった小学生にいきなり代数を教えるようなものである。

【遊びと「発達の最近接領域」】

ヴィゴツキーは、幼年期(幼児後期と小学校低学年期)においては、遊びが「発達の最近接領域」をつくりだす、と説いている。その意味を考えてみよう。

〇幼年期の典型的な遊び

まず、遊びということばは極めて多義的であるので、この時期に発達の最近接領域をつくりだす遊びとはどのような遊びなのか、について、明確にしておく必要がある。ヴィゴツキーが念頭においているのは、ごっこ遊びのような「イメージの遊び」である。

チンパンジーにはたどり着けない「イメージの遊び」には、子どもの発達のあらゆる傾向(ことば、自我、イメージ、遊びのなかのルール(意志)、感情)が含まれている。

①あるモノを他のモノに見立てる(小石をお菓子に見立てる)ということは、モノの行動誘発から成り立つ状況拘束性(場面的束縛)から脱け出して、語(意識のなかのモノ)にもとづいて行動することを意味する。ここに行為の自由の最初の一歩がある。

②他者の役を演じるということは、他者の視点から発言し行為することを意味する。これはすぐにではないが、やがて、周囲の事柄を客観的に見ることや、自分を捉えることにつながっていく。

③あるモノを他のモノに見立てること、自分を他者に見立てることを骨格にしながら、いまここにない場面をイメージすることができるようになる。

④現実生活のなかでの行動ルールにはなかなか従わないが、想像場面から生じる行動ルールには喜んで従っている。ここに意志の発達の独特な姿がある。

⑤「注射をされる患者としては泣いているが、遊び手としては喜んでいる」。ここに、自分自身とくっついている感情を距離をおいて捉えることへの第一歩がある。

このように、ごっこ遊びなどの「イメージの遊び」は、子どもが発達していく結節点となる活動である。

〇何と何の隔たりか

さて、このような「イメージの遊び」が「発達の最近接領域」を創り出すといわれるのだが、そこでは何と何のへだたりを表しているのか。結論的にいえば、①〜⑤のすべてにわたると答えるのが、もっとも正確な解答であろう。そのうち、きわめて分かりやすい事例をひとつだけ紹介しておこう。それは、現実生活のなかの行動ルールと遊びのなかの行動ルールとのへだたりである。

たとえば、ままごとをしている3人の姉妹がいる。それを見ていた大人が、「本物のキャンディがあるけど、それで遊ぶ?」と尋ねれば、彼女らは喜んで同意する。ところが、その大人が「キャンディは1つしかないの」「それでいい?」と再び尋ねる。このときに皆がキャンディを自分のものにしようとすれば、そこで遊びは終わり、日常生活に戻っている。これが日常生活の水準である。ところが、遊びを継続しようとすれば、母親役の女児がキャンディを受け取って、いちばん幼い子ども役の女児に「おなかがすいてるね」と言ってキャンディを渡す。これが遊びの水準である。

この2つの水準にはへだたりがある。即座に実現したいという自己の欲求の水準と、その欲求の実現を遊びたいので思わず放棄している水準との、へだたりである。日常生活と遊びとでは水準が違い、しばしば、遊びのなかで子どもは実際よりも年上の子どものように行動する。ここに、遊びにおける発達の最近接領域が具体的に現れている。

III 習慣について

【習慣は自然発生的に形成されているが、同時に歴史的に作られている】

映画監督の山田洋次によれば、時代劇映画を撮るときの苦労の一つは、食事場面などの習慣にかかわるシーンのようだ。当時は身分制社会なので、農民や町人、武士(武士でも下級武士の場合と偉い武士の場合)それぞれなのだろうから、わからないことが多い。ところが映画を撮るときに、そうした生活の細部が必ず入ってくるので、その苦労はよく理解できる。習慣はあたりまえのように繰り返されているのだから、細部の記録はあっても少ない。お膳は誰が運んでくるのか、奥方は一緒に食事をしたのか、お膳の並べ方はどのようなものか、一品一品を食べる順序があったのか、などなど。

わからない、というのは、あたかも自然に変化してきたかのようだからだ。ところが、習慣についても、「時代おくれ」という言葉が示すように、その習慣がいいのかどうかを問われるときがある。ときどき、世界ランキングを見ることも自己を知るうえで意味がある。男女平等ランキングで、日本は世界の153か国のうちで121位である(世界経済フォーラム「グローバル ジェンダー・ギャップレポート」2020年。男女の賃金、管理職に占める女性の割合、国会議員に占める女性の割合、などを指標にした調査結果)。この面での日本の社会意識や習慣はまさしく「時代おくれ」であろう。

ちなみにG7の他国では、独10位、仏15位、カナダ19位、英21位、米53位、伊76位。東アジアでは、中国106位、韓国108位。

【習慣は認識にも関与する】

保育や教育において、習慣はどのような意味で語ることができるのか?

それは主として、健康や心の安定のためと語られることが多い。たしかに、それは間違いではないが、はたしてそれだけか?

ピアジェの研究のなかには、ビー玉遊びとそのなかでの規則(ルール)への態度の発達を対象にした研究がある(『子どもにおける道徳判断』第1章、1932年)。実際にビー玉遊びをさせて、そのなかで規則を変更するように誘って、子どもの反応を記録する、それを5歳〜12歳のあいだに、規則への態度がどのように変化するのかを明らかにする、という研究であった。その結果は、大まかに言えば、大人から教えてもらった規則の絶対視・固定化という態度から、遊び手全員がより楽しくなるように皆の同意のもとに規則を改変するという態度へと発達する、というものであった。

いま、ここで注目したいのは、もっと幼い時期のことである。規則への態度の根源にあるものは何か、について、ピアジェが述べている点である。たしかにそれは簡単に触れた程度なのだが、きわめて深いものだと思われる。一つは、昼夜の規則的交代であり、もう一つは、散歩のときの風景(ここで道を曲がるといつもの建物が見えてくる、というような風景)である。規則の根源にあるものは、人間の力では変更しようのない自然そのものの規則(法則、または自然の摂理)であったり、少々の力では変えられない風景の規則的な出現、である。つまり、規則(法則)の認識の根源にはこのような自然の規則(法則)があり、それを日々体験させるものが生活の習慣だと言ってもよいであろう。

【習慣的に形成された法―自然法について】

人間同士の関係を律する習慣には、「自然法」と呼ばれるものがあり、それは習慣が法律化したようなものであろう。

その自然法について、今日でも有効性を保っているものは、17世紀に展開されたホッブズの自然法思想であろう。

ホッブズ(Thomas Hobbes,1588-1679)は、デカルト(René Descartes,1596-1650)、スピノザ(Baruch De Spinoza,1632-1677)とともに、17世紀に始まる近代哲学を創出した哲学者の1人。現代の政治哲学、法哲学、国家論の先駆をなしている。たとえば、「社会契約」という現代でも生命力を失っていない考え方を最初に提起した人物である。主著は『リヴァイアサン』(1651年)。

ところで、ホッブズのルール論、社会契約論を原理的に把握するためには、次の3つの概念を理解しておくことが必要である。

すなわち、自然状態、自然権、自然法の3つである:

①ホッブスは国家が成立する前の「自然状態」において、人間は平等であり、その能力も平等である。だが、同じように平等にものを手にいれるという希望も平等にあるが、たとえば、2人の間で手に入れるものが足らないときには争いが起こる。そのように、実際的には「自然状態」とは「各人の各人に対する戦争」が帰結される(『リヴァイアサン』第1部・第13章)〔ルソーはホッブズとは逆に「自然状態」をむしろ理想化した〕。

②自然権、自然の権利とは、各人が「かれ自身の自然すなわちかれ自身の生命を維持するために、かれ自身の意志するとおりに、かれ自身の力を使用することについて、各人がもっている自由」のことである。〔この自由は、自然状態において各人が自己を守るために争うほどに絶対的なものである〕。

③自然法とは、自己および他者の自然(生命)を滅ぼさないようにするための一般的規則、つまり戒律である。この一般的規則(戒律)のために、各人は自己の自由と権利を放棄し、契約を結ぶ。その契約の範囲内で放棄した自由と権利を取り戻し享受する〔この契約と各人の自由・權利との関係は、ルソーの『社会契約論』においても同じ考えである〕。

自然法の種類:ホッブズは3種類の自然法を提起している(第1部・第14〜15章)。第1は「基本的自然法」であり、その内容は「平和をもとめ、それにしたがえ」ということである。第2は基本的自然法から出てくる自然法であり、各人が第1の自然法を捨てるのが適当であると考え、他者もそう考える場合には、第1の自然法をすてるべきである、とする〔これは基本的には社会契約をイメージしたものである〕。第3は、その他の自然法であり、自然状態から脱してコモン—ウェルス(国家)をつくるようになるとともに生じる自然法である。ホッブズは、19にわたる「戒律」を挙げている。

そうした第3の自然法をまとめて言えば:「あなたが自分自身に対して、してもらいたくないことを、他人に対してしてはならない」(第15章、p.254)と彼はのべている。

この考え方、《自分が言われたくないしされたくもないことを、他者に言ったりしたりしてはならない》という考え方は、今日でも人間同士の関係を律する掟とも言うべきものであろう。各種のヘイトスピーチ(SNS上でなされるものを含む)を批判しうるもっとも身近で簡単な論理は、まさしくこれである。これが皆の習慣となって守られているなら、プロレスラーの木村花さんは死ぬことはなかったであろう。

コメント

コメントを投稿