〔2020/05/11〕第4回 人間的自然① 類人猿と人間

〔2020/05/11〕第4回 人間的自然① 類人猿と人間

《お知らせ》(再録)

◯この授業の講義メモ、皆さんの事後のコメントのいくつかは、

https://kyouikugenron2020.blogspot.com/

に掲載します。授業の折には、このブログにタブレットやスマホでアクセスするか、それよりも望ましいことですが、事前にパソコンから印刷してください。

◯授業終了後に皆さんのコメントをメールで送付してください。

送付先のメールアドレス、締切、送信上の留意点は以下の通りです。

bukkyo.bukkyo2017@gmail.com

編集の都合上、水曜日の18時までに送信してください。

「件名」には必ず、学番―授業の日付―氏名 を明記してください。

また、コメントは添付ファイルではなく、メール本文に書いてください。

なお内容的には、①新たに発見した事実〔一つで結構です〕とその考え方、②それについての従来の自分の考え、③自分にとっての「新しさ」の理由、を含んでいるのが望ましいと考えられます。

あるいは、講義メモを読んで、質問したいことを書いてください。

《みちくさ》

◯新型コロナ感染症拡大のなかで自己の命をかけて奮闘している医療従事者に対するリスペクトをこめて

Queenの《You are the champions》(彼らのヒット曲の歌詞を一部変更して)を紹介します。

https://youtu.be/7LcLqIHzNkY

《第3回講義へのコメントより》

〔発達の地層理論〕

◯今回の授業では発達の地層理論において、地層=現在の私とすると、私の歴史はいくつもの層を成していて、地層が地殻変動によって断層ができるように人間の発達は、同時に崩壊を招いているということが分かった。私は人間は生きている時間が長くなるにつれてどんどん発達するものだと考えていたが精神病理学を考えるとそうでないことに気づいた。統合失調症の場合は少年・少女期に自己意識が形成され、内的対話が可能になるがそれがうまくできない時に発症することが書かれている。このことから、少年・少女期に形成される概念的思考が統合失調症に影響するのではないかと考えた。そのため、少年・少女期の発達が心理システムの崩壊を招いていることになる。そう考えると、初めは理解しづらかった、発達心理学と臨床心理学を統合的に示したヴィゴツキーの発達理論が理解できるようになった。

〔少年・少女期に形成される概念的思考は、その時期の心理システムの中心として他の心理機能をシステム的に働かせるようになります。しかし、統合失調症が発症すると、この概念的思考が崩壊し、それによって、形成されていた心理システムの全体が多かれ少なかれ崩れていくことになります。このように理解してみると、少年・少女期と統合失調症はメダルの裏表のように密接であると言えます。もちろん、誰しもが統合失調症になるわけではありませんが。〕

〔自己意識と他者認識について〕

◯私が3回目の授業で新たに発見したことは、少年・少女期と統合失調症の中で、ヴィゴツキーによれば13歳の危機において中心的に形成されるものは分裂機能の成熟であり、自分の意識のなかでの自己と他者との分裂過程であるということです。そして、分裂機能がある程度成熟することによって 少年・少女期が切り拓かれるということが初めて知りました。私はこれまで少年・少女期になるには分裂というより、自分と他者とを同じように捉え、分裂という考え方はありませんでした。また、自己意識が形成されることで、他者も認識することができ、自分にとっての他者という理解が生じ、やがて私にとっての世界を認識するようになることも理解できました。授業を通して、よく自分の中で考え直してみたり、恋の例を見てみることで、自分にとっての○○という見方ができるようになったからこそ、他者のことも考えることができるようになったのだと思いました。自分にとって新しさの理由は、今までは深くどうして自己と他者を捉えて物事を考えているのか考えたことがなかったことや、自分の知らない間に自己意識ができていたからです。

質問なんですが、分裂機能に自己意識が重要な点は理解できましたが、説明にあったような自分以外の他者のことを深く知りたいと思ったりすることとは、興味とは異なることなのですか?興味も含まれて、その中で自己意識があるから重要なのですか?

〔たしかに、この場合には他者への興味と言ってよいと思いますが、小さな子どもの時期の興味とこの時期の興味とはどこが違うのかを捉えておくことが必要でしょう。それは後者の興味が「内省」と不可分の関係にあることです。ある事柄についてただ面白いと思ったというのはまだ「内省」と結びついていない興味ですが、「なぜ自分はこれが面白いと思うのか」という「内省」をともなった興味は、ある意味では、より深い興味と言えるでしょう。これが、少年・少女期における他者認識の基本にあります。恋と比較してみれば、恋は「自分はなぜこの人に惹かれるのか」と内省をともなった感情でありましょう。〕

〔第1の内なる声と、第2の内なる声〕

◯今回の授業で新たに発見した事実は、統合失調症についてです。

私はこれまで統合失調症について、どのような症状があるかは少し知っていました。しかし、心の状態までは知りませんでした。症状が起こる原因には、他者との境目が曖昧になっていることなどような、目には見えない心の状態があることがわかりました。また、「崩壊」と聞くと、積み上げてきたものが一気に崩れていくと考えていたので、ヴィゴツキーの、発達と同じ道すじを上から下へ移動していくという考え方も新しい発見でした。

質問

「第1の内なる声」と「第2の内なる声」について質問です。第1は自分自身、第2は他者ということでしょう

か?

〔第1の内なる声は、もともと自分のなかにあったものですが、第2の内なる声は他者の意見に由来するものと考えられましょう。その第2の内なる声は、内的対話をし熟慮を重ねる度に、「他者が言ったのと近い声」からだんだんそれが自分流に改変されていくと考えられましょう。したがって、第2の内なる声とは、他者の声が自分自身の声に変革されていく過程にある、と捉えることができるでしょう。〕

〔自然的発達と文化的発達の「断絶」と教育の役割〕

◯今回の授業で一番共感できたのは、統合失調症の話についてでした。13歳あたりから自己意識が成立し始め「第2反抗期」、「13歳の危機」と呼ばれるこの時期は、自分を振り返ってみても様々な考えや感情が生まれた時期だと思いました。周りの目が気になり始めたり、周囲と意見が違う自分はおかしいのではないかと思うこともありました。統合失調症の方はこのような考え方から抜け出せなくなってしまうのだとわかりました。

自然的発達と文化的発達についてのところで、スムーズには移行せず「断絶」によって切り替わるという点にとても納得でき、わかりやすかったです。確かに、小さい頃は指で計算をしていたのに大きくなると暗算をしなければならないというのは自然的発達から文化的発達に移行しているんだということが分かりました。この2つの発達における「断絶」「せめぎ合い」を起こさせる教育は必要不可欠だということを学びました。

一番最後の「保育者が子どもを導くものだが、子どもに導かれることがなければ導いたことにならない」という部分にとても納得することができました。子どもの意見を尊重し成長を手助けする役割を持つのが保育者だと分かりました。

◯今回の授業で『教育とは自然的発達と文化的発達との「断絶」を補うものとしてある』ということが理解できました。前回も似たような内容をやりましたが、いまいちどういうことか理解できていなかったのですが、今回の授業で、算数を例にあげて記述されていたのを読んで、やっと自分の中で理解することができました。子どもが算数の授業で、数を足したり引いたりするときに、たしかに、手の指を使って数えます。私も小学一年生の時、そうしていたので、想像がしやすかったです。それが、ヴィゴツキーによれば、自然的発達つまりこの場合、自然的算数になるのですが、その自然的算数を禁止にすれば、なんとかして、周りにあるモノであったり、自分で絵をかいて考えたりと工夫をこらして、考えます。ですが、それも禁止にすると、先生から教わる「暗算」でするしかありません。それが、いわゆる文化的発達つまり文化的算数ということになります。自然に考えることができなくなってしまったとき、教育という力が、自然に考えられなくなってしまった子どもたちを救って、答えに導いてくれるのだということだと分かりました。

従来の私は、まず、自然的発達と文化的発達という言葉はなんとなく理解できたのですが、その2つが断絶したときに補ってくれるものが教育である、というところが具体的にどういうこと(どういう状態)であるのか、理解できなくて想像することも難しかったので、今回の授業で、具体的な例が示されていて、やっと自分の中で理解することができました。自然的発達と文化的発達はどこかで繋がっているものだと思っていて、そこへ教育が加わることで、うまくこの2つが調和されて、発達が進んでいくものだという考えを持っていたので、そうではなく、2つは繋がりとは反対の、断絶されるものであるということや、教育はそれを補うもの、つまり断絶を乗り越えさせてくれる、ラッキーアイテムのようなものであるという考えであったので、私にはとても新しく感じました。

〔子どもの発達段階と教育のイメージ〕

◯今回の授業では、保育において大人が子どもに対して一から十まで一方的に物事を教えることはあまり望ましくはないということを知りました。造語の話で、保育者はその造語を受け入れ積極的に利用したとありました。「ピンクい花」という言葉は「ピンクの花」と私たちは言い換えることができます。しかし、あえて指摘することも言い換えることもせず、子どもの言葉を受け入れたというところに私は子どもの意見の尊重というものを感じました。また「保育は保育者が子どもを導くものだが、子どもに導かれることがなければ、導いたことにならない」 という部分で、大人の意見やルールを一方的に子どもに押し付けるのではなく、子どもの言葉や意見を尊重することが重要なのだと思いました。私はこれまで子どもたちが正しい知識を身につけるために、どんな時でも大人の意見や指摘は大事だと思っていました。しかし改めて考えてみると、それは子どもたち一人ひとりが自分らしくいることを否定することにつながってしまうのではないかと感じました。このようなことから、子どもに対する大人の在り方は「補助」ではないかと思います。もちろん間違っていることや危険なことは、大人が指摘したり注意することが必要です。つまり子どもたちが大人の「補助」を得ながら、自分自身で考え、自分自身で正しい道を選ぶことが大切だと思いました。また「自己意識がなぜ重要なのか」という問いに対する恋の例は、非常にわかりやすく理解しやすかったです。幼児期の子どもの発達に加えて、これまで深く学ぶことがなかった幼児期以降の子どもの発達を知る機会ができて嬉しいです。

〔ヴィゴツキーは、子どもの発達段階と教育について、おおむね次のように考えました。

幼児前期(具体的には1歳半から3歳まで)には自然発生的な教育・学習(自然的発達に該当)

学齢期(8から12歳まで)には反応的な教育・学習(文化的発達に該当)

両者の間にある就学前期(3歳から7歳まで)には、自然発生的―反応的な教育・学習。

それ以降の時期については、私は、上記の3つの教育・学習の様式が同時に現れていると考えます。たとえば、大学において、反応的教育・学習は「講義」、自然発生的―反応的教育・学習は「演習」、自然発生的教育・学習は「レポートや卒論の執筆」、というように分類できましょう。〕

〔失語症における錯語と概念〕

◯第3回目の授業で新たに知った点は、失語症と心理機能の関係についてです。

従来の考えでは、「失語症」という名前の通り、言語機能が低下し、文章を発せられなくなる事だと思っていました。しかし、ことばの機能が低下すると想像力も低下するといった関係は初めて知りました。

また、ここで疑問点が一つあるのですが、講義メモで書いてあった「錯語」について、リハビリの過程で「消しゴム」を見て、分かっているのに「鉛筆」と言ってしまう。これが何故なんだろうとあまり理解できませんでした。

認識出来ているのに、言葉が出てこない、発せないといった状態が失語症という疾病という理解の仕方で合っているのでしょうか。

〔失語症については、認識できているのに言葉が出てこない状態と大まかに捉えてよいでしょう。「錯語」の事例を補足しておきますと、この方の場合、それは違うとわかっているのに「鉛筆」と言ってしまう、頭のなかでは「消しゴム」が浮かんでいるのに、と振り返って述べておられたようです。このときの「鉛筆」の語は私たちの言う「鉛筆」ではなくより一般的な「文房具」という意味なのでしょう。それは違うのだと分かっているのに、ことばにするとそうなってしまうのです。〕

〔ことばと想像力〕

◯今回の授業でヴィゴツキーの考えの特徴をより知ることが出来た。その中で特に、幼児のことばについての考えに興味を持った。ヴィゴツキーが特徴づけた保育の基本的性格である「自然発生的ー反応的」を解釈して言い換えられた先生の考えがとても分かりやすかった。子どもたちにことばを教えるのは保育者の役割であるが、常に学習し増えていくことばの知識をフル活用し自分が今持っていることばだけで私たちに伝えようとしてくれる子どもの発声を見逃すことなく、そして否定することなく受け入れるという反応することが保育ということになる、と私は考えた。

今回の授業で失語症の事例も学んだが、言語の衰退は想像力の衰退にもつながるということを知った。これは幼児のことばにも関係してくると考えた。ここで一つ気になることが出来た。小さいときからより多くのことばを話しかけたり、(絵本などで)見たりしている子ほど成長していく中で想像力が豊かになるのかということだ。ここに関してもう少し学びたいと思った。

《今回の講義メモ》

第4回 人間的自然① 類人猿と人間

はじめに——ケーラー、ヤーキーズ、ヴィゴツキー

ヴィゴツキー(1896〜1934)のことばに「心理学におけるケーラー以後の時代」というフレーズがある。ドイツのケーラー(1887〜1967)のチンパンジー研究が心理学の新時代を切り拓いたという意味である。ケーラーは、ある条件の範囲内であれば、チンパンジーは道具を使用する、道具を製作する、という事実を実験的に証明した。そこにチンパンジーの知能が働いている。この事実は人間の知性・思考にとって大きな意義があると、ヴィゴツキーはいち早く着目したわけである。ケーラーがその著作『類人猿の知恵試験』を書いたのは1917年であった。

〔なお、最近の発見であるが、「シジュウカラは文法を操る」という・野外実験が証明した・事実は、人間のことばの核心を究明する上で、きっと大きな意義をもつであろう。次のサイトを参照:

http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/research/research_results/2017/170728_1.html

というのは、類人猿は単語の習得はできても文法の習得には進めないと言われるからである。シジュウカラはそれを超えている〕。

他方、アメリカのヤーキーズはその時代に、類人猿のことばの研究をおこなった。後述するように、1916年と1925年に本を書いている。

およそ100年も前のことになるが、1910〜20年代におこなわれたチンパンジーら類人猿の思考とことばの研究のそれぞれが、子ども・人間の知性やことばについて、何を教えているのだろうか? 今回は、ヴィゴツキーがケーラー、ヤーキーズの研究をどのように捉えたかという点を参照しながら、類人猿の思考とことばとが示唆するものは何かについて、考えてみたい。

I 類人猿の知能と(人間の)子どもの知能——チンパンジーの知能の研究が教えるもの

A「まっすぐな道」と「まわり道」

ケーラーは、「どのような実験をおこなうのか」という実験の設計を念頭におきながら、知能(知性)とはどういうものか、について語っている。チンパンジーが、遮るものなしに、バナナ(目標物)にまっすぐに進んでそれを得るとき、そこに知能が働いていたとは言いがたい(人間の場合もそうであろう)。遮るものがあって、にもかかわらず、目標物を手に入れられたとき、そこに知能が働いている。

たとえば、自分と目標物の間に金網があり、まっすぐ取りに行くことができない。ところが、よく見渡すと、横の方に自分が出入りできるスペースが空いている。そこを通れば、金網の向こう側に置かれた目標物を手に入れられる。そのとき、知能が働いたのである。

これは文字通りの「まわり道」であるが、ケーラーは比喩的な意味でも「まわり道」を設計した。何らかの形で直接にはバナナは手に入らないようにする(たとえば、高いところに吊るされたカゴにバナナを入れておく)。そこに棒や箱を置いておき、バナナを手に入れる道具として使えるか、また、道具を製作することができるのか、を見ようとしたのである。

〔参照:「まわり道」について、ケーラーはチンパンジーのみならず他の動物や小さな子どもをも相手にして実験を行なっている(『類人猿の知恵試験』第1章「迂り道」参照、pp.10-22)。①ヨチヨチ歩きの1歳3か月の女児、②犬、③ニワトリの場合の「まわり道」はどのようなものであったか。①の女児は上記のチンパンジーと同じように「まわり道」をすぐに使うことができた。③のニワトリはあちこちと歩きまわりながら「試行錯誤」し、最終的には目標物に辿り着いた。②の犬の行動は極めて興味深いものがあった。——チンパンジーと同じように「まわり道」を使うことができるが、その同じ犬が目標物(肉)が金網の向こう側だがすぐそばに置かれると、とたんに直接取ろうとして金網にぶつかる。それは犬の鋭い嗅覚が「まわり道」を放棄させているのではないか、とケーラーは推測している。同上の書物p.12参照。〕

B「見渡せる」という条件

チンパンジーが「まわり道」に沿って行動するときに、ケーラーが重視したのは、目標物、棒、箱を「見渡せる」ように配置すること(これを「視覚的場」と呼ぶことができる)であった。「見渡せる」ことが必要であったのは、チンパンジーはたとえば昨日使った棒がそこにないと、別の場所に探しに行ったり、あの棒を持ってきてくれと要求しないからであろう。

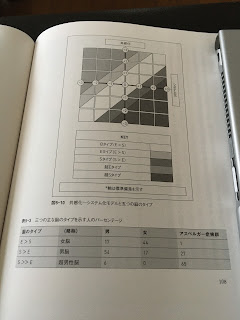

C いくつかの道具の使用と道具の製作(写真を参照のこと)

棒を道具として使用している写真、二つの棒をつなげている写真(棒=道具の製作)、箱を使用している写真(これも道具の製作と考えられる)を示しておこう。

ケーラーの実験のなかでもっとも高度と思われる事例は、いったんバナナを棒で自分から遠ざけてバナナを得る、ということであろう。普段なら棒でバナナをたぐり寄せて得ることができるのに、下の方に細かい金網がはってある。ところが、ちょうどバナナを手で取れるくらいの穴が横の方の金網に空けられている。すると、一旦、棒で穴の方にバナナを寄せる(自分から遠ざける)、そのあと、その穴からバナナを手に入れている。

D 言葉、道具の製作について、ケーラー自身の感慨を込めたまとめ

以下のケーラーの「まとめ」は人間について考える上でも示唆的である。

「多年チンパンジーと一緒に暮らしてきて、私に推察されることは、類人猿と未開の自然人とのなんとしても抹殺することのできない巨大な懸隔は、言葉が彼らに欠けていることのほかに、彼らの精神的生活時間が極めて狭くかぎられていることに基くと思われるのである。何故にチンパンジーが文化的発達の初歩にも到達していないかは、この上なく貴重な技術的補助手段(言語)の欠けていることと、最も重要な知性の材料すなわち「心像」(観念)が限られていることに原因していると思われる」(『類人猿の知恵試験』邦訳、p.258)。つまり、言語、イメージ、精神的生活時間の長さ〔未来を見通す力〕を持っているのが人間である、ということになろう。

同趣旨のことをケーラーは道具の製作についても述べている。「現代の最も未開野蛮な人間といえども、彼が今掘ろうとしていないときでも、またたとえ道具の使用に対する客観的条件が眼に見えないときでも、堀り棒を作り整えるということはする。そして彼が前もってこのように配慮をするということが、疑いもなく、文化の発生に関連しているのである」(同上、p.268)。ケーラーのこのことばは、彼が行ったあるチンパンジーの観察が念頭におかれている。このチンパンジーは、果実を手にいれるために、大いに工夫して竿を整えている(道具の製作、および、文化の萌芽)。しかし、その果実をそのとき実際に見ながらそうしているのである。もし、そこに果実(目標物)がなく、時間的にもっと離れた未来のために竿を整えているのであれば、そこには観念・イメージがあると考えられるのだが、ケーラーが言うには、そのような事例は観察できなかったようである。

*チンパンジーの道具の使用の研究史について、平田聡の記述で不正確な箇所

平田聡は、2匹のチンパンジーが協力して道具を使用する特徴を実験によって明らかにしようとするような、きわめて先駆的な研究をおこなった。しかし、残念なことに、以下の記述は不正確である。チンパンジーの道具使用について最初に実験と観察をおこなったケーラーが取り上げられていない点を指摘しておきたい。平田は次のように書いている。

「まずはチンパンジーの道具使用について簡単に説明しよう。チンパンジーは、ヒト以外の動物の中でも、もっとも多様な道具を使う。1960年7月、アフリカのタンザニアの森で、イギリスの動物学者ジェーン・グドールが野生チンパンジーの観察を開始した。タンザニアの森から、グドールは驚くべき報告をおこなった。チンパンジーが道具を使うのを観察したという報告だ。ヒト以外の動物が道具を使う。当時は考えられなかったことである。ヒトだけが道具を使う賢い生き物だと思われていたからだ」(平田聡『仲間とかかわる心の進化』2013年、岩波科学ライブラリー、p.25〜26。下線による強調は引用者)。

ケーラーの本〔今回のおすすめ本の『類人猿の知恵試験』〕は1917年にドイツ語で出版され、英語版は1925年、フランス語版は1928年に出版されていたのだから、チンパンジーの道具使用はグドールの発見よりも40年以上も前に発見されていた。正確に言えば、ケーラーが実験的条件において発見した事実がグドールによって野生の条件でも発見され、ケーラーの明らかにした事実がより確実なものとして実証された、と言うべきであろう。

平田聡の本については上記の箇所は同意できないが、それ以外はおおむね同意できる優れた本である。

II 類人猿の言語と(人間の)子どもの言語——類人猿の言語研究が教えるもの

A ヤーキーズ(1876〜1956)らの言語研究 音声を五線譜で記録

303の記録が収録されている。その分類は、食物に結びついた音声、他の動物と結びついた音声(ヒトとの行動、仲間との行動)である。それらから、32の語Wordsが抽出されている。その語のリストを見る限り、食物を表す語food-word、あいさつはあるものの、大多数は自分の内的状態(痛み、怒り、喜び)を表す語である。

チンパンジーは声を多様に操っていることはわかるが、大多数は情動的「言語」である、とヴィゴツキーが述べた根拠の一つはこれであろう。

なお、ヤーキーズらの著作はネット上で見ることができる(ただし英語)。

Robert Yerkes : The Mental Life of Monkeys and Apes: A Study of Ideational Behavior, 1916.

https://archive.org/details/thementallifeofm10843gut

Robert Yerkes & Blanche Learned : Chimpanzee intelligence and its vocal expressions, 1925.

https://archive.org/details/chimpanzeeintell00yerk

B ヴィゴツキーの考察

主として、ヤーキーズの言語研究を念頭において、ヴィゴツキーは興味深い考察をしている。––チンパンジーの音声は人間のことばのように豊かであるが、チンパンジーの「聴覚模倣」の弱さのために、彼の音声の分析だけでは不十分である。チンパンジーのことばの研究においては、聴覚障害のある人間が創り出し使用しているような「視覚的ことば」を用いるべきであろう。たとえば「身ぶりのことば」である。レヴィ-ブリュールによれば、未開人のなかでは、音声のことばと並んで、身ぶりのことばが本質的な役割を果たしている場合がある。

ヴィゴツキーは、そのような「身ぶりのことば」の実験がまだ行われていないので、チンパンジーのことばは記号の機能を持たないという結論を留保している。(ヴィゴツキー『思考と言語』第4章・第1節)

C 子どもの独特な「ことば」としての表情・身ぶり・「視覚的ことば」

上記の考察は、子ども・人間の「ことば」にとっても示唆を与えてくれる。私たちはことばと言えば、音声のことばと文字のことばを意味すると考えがちだが、ことばを広く捉えると、それらに加えて、表情、しぐさ、身ぶりも「ことば」と考えられるし、さらに多分に比喩的ではあるが、人間の自己表現にかかわる芸術の諸分野・諸形式も「ことば」と考えられる(たとえば、映画の文法、という言い方をすることもある)。このことは、乳幼児を捉えるときになおさら重要である。話しことば以前の子ども、話しことばがまだ断片的な時期の子どもについて、表情・身ぶりからも子どもを捉えねばならないことは言うまでもない。さらに、ことばを話すようになった3歳以上の子どもにおいても、その表情、身ぶりはもちろん、絵画なども「ことば」とみなしてもよいほどである。保育のなかには、「総合的活動」とか「総合的表現」という用語がある。それらすべてが、ある意味では「ことば」であろう。そこでは「聴覚的ことば」とともに「視覚的ことば」が意味をなすのである。

III 類人猿と人間の類似性と根本的相違—––「洞察Einsicht, insight」(ケーラー)、「観念化ideation」(ヤーキーズ)について

A どのような条件のもとでの「洞察」か

ケーラーがチンパンジーの知能の働きを論じるときに、Einsicht(insight、洞察)ということばが使われている。ドイツ語のもともとの意味は「中を見ること」なので英訳のinsightは間違っていないし、洞察としてもよいだろう(『類人猿の知恵試験』邦訳では「見抜く」「見抜いて」と訳されている)。ケーラーの事例を用いると、①あるチンパンジーは高いところに吊るしてあるバナナを取るためにバナナの真下に箱を置きジャンプをして取る、ということがあった。箱がかたずけられたあと、②それを見た別のチンパンジーが箱をもちだして(バナナの真下からちょっと離れたところに)箱を置きジャンプしたがバナナを取ることができなかった、ということがあった。この場合、①は洞察が働いているが、②は洞察が働いていない、ということである。つまり、バナナと箱の位置関係の「洞察」ということであろう。洞察というと、人間の場合の洞察を思い浮かべて、事物の核心の認識というように捉えてしまうが、チンパンジーの場合には、それが極めて限定的であり、基本的には視覚(あるいは視覚的場)に規定された「洞察」なのである。

B ヤーキーズの使うideation(観念化)について

ヤーキーズの場合はideation(観念化)という用語を用いている。これは正しいとは言えまい。ケーラーは、いま眼にしていないバナナを将来手に入れるために道具を整えるならば、そこに「観念」(バナナあるいはバナナを取るというイメージ)があると考えられるが、そのような事例は見たことがない、と述べている。このような意味で「観念」を用いるなら、ヤーキーズの「観念化」は不正確であろう。もっとも、ヤーキーズ自身、「観念」が見られるとしたオランウータンの事例について、その知能は「普通の3歳児のレベル以上ではなかった」(The Mental Life of Monkeys and Apes: A Study of Ideational Behavior, 1916, p.132)と述べている。

C「見渡せる」という条件が必要とされる・知能とは、どのようなものか?

チンパンジーの「まわり道」や「道具使用」には「見渡せる」という条件が必要であった。それは、視覚を上位においた知能というものであろう。子どもの場合には2歳児に典型的に見られる「状況拘束性」に近く、見たモノが行動を惹き起こす動機となる。したがって、チンパンジーは、目標物と「道具」が一緒に見えているときに、その「道具」を使って目標物を手に入れようとする。子どももまた、階段を見れば駆け上がりたくなり、鈴があればそれを振って鳴らそうとする、等々。いわば、視覚に支配された状態(「状況拘束性」)のなかで働く知能ということになる。

2歳児には「状況拘束性」(場面的束縛性)が特徴的であると指摘したのは、ケーラーらが創り出したゲシュタルト心理学の仲間であるレヴィンであった。おそらくチンパンジーにおける視覚的場の支配力にヒントを得たのであろう。2歳児は、ことばによるよりは、その場にあるモノに誘われて行動する傾向にある、というのが「状況拘束性」の意味である。鈴があれば振って鳴らす、階段があれば登る、ドアがあれば開け閉めする、等々。それは視覚に規定された行為という点ではチンパンジーとも共通する。

チンパンジーはこのような状況や知能から抜け出せないが、子どもの3歳以降の「ごっこ遊び」は、この状況からすでに抜け出している。この遊びのなかで、子どもは見ているモノに違う意味を与え、その意味にもとづいて行為するからである。たとえば、公園にある小石がお菓子となり、〇〇子ちゃんがお母さんになる、という形で(この遊びのなかでは、小石はもはや小石ではなくお菓子として扱われ、〇〇子ちゃんはもはや〇〇子ちゃんではなくお母さんとして行為するのである)。

ここで、「状況拘束性」からの脱出、ごっこ遊びの成立を発達的に可能にするものは何なのか。それは、

①ことばの面からいえば、新しいタイプのことばの登場である。3歳くらいから、独り言という新しいタイプのことば(他者に向けられたというよりは自分に向けられたことば)が生まれ、やがて、それは6歳の頃に、自分に向けられた・音を失った・内言に変わっていく。このような新しいタイプのことばの連続的な登場は、まだ自己に向けたことばのない2歳児には簡単な考察さえ許容しないような視覚の支配が生まれており(それによって「状況拘束性」も生じる)、さらに、自己の内側に向かう新しいタイプのことばの登場によって、思考の余地が生まれ、モノがその本来の意味から切り離されたり、自己を他者として振るまわせることが可能になる

②そうしたことばの成長・発達は、3歳ころの「自我の芽生え」と密接な関係をもって進行する。もっぱら他者に対することばであったもののなかに、自己に対することばの一種である「独り言」が登場することと「自我の芽生え」の登場は同時に起こる、と考えることができるであろう。

③以上のことは、大人とは違って、自分で意識して生じさせるのではなく、無意識のうちに(面白いからこそ)実現されていく。言いかえれば、遊びの形をとって実現されていくのである。それが「ごっこ遊び」の発達的な意義である。

なお、チンパンジーには「自分の向けたことば」はなく、3歳児のような「自我」も成立しておらず、また、「ごっこ遊び」も行わない。すくなくとも、現在までの類人猿の比較心理学的研究では、上記の3つの存在、「自己に向けられたことば」「自我」「ごっこ遊び」は確認されていない(それらの萌芽はあるとはいえ)。

D チンパンジーと人間の子どもとにおける言語・思考の比較のまとめ(ヴィゴツキー)

ヴィゴツキーは、チンパンジーの思考と言語、子どもの思考と言語のそれぞれを以下のようにまとめている。

〇チンパンジーの思考と言語のまとめ

1 思考とことばは異なる発生的根源をもっている。

2 思考とことばは異なる路線に沿って相互に独立して進む。

3 思考とことばとの関係は、系統発生的発達の全期間において、いかなる不変量でもない。

4 類人猿は、ある面では人間に似た知能を顕わにし(道具の使用の萌芽)、他面では人間に似たことばを完全に顕わにする(ことばの音声、情動的ことば、および、社会的機能・社会的言語の萌芽)。

5 類人猿は、人間には特徴的な思考とことばとの関係、それらの密接な連関を顕わにしない。チンパンジーの場合、思考とことばは、いささかも直接的に結びついていない。

6 系統発生において、知能の発達における前言語的段階〔ことばと結びつく前の段階〕とことばの発達における前知能的段階〔知能と結びつく前の段階〕を、疑いもなく確認することができる。

(ヴィゴツキー『思考と言語』第4章・第1節より)

◯子どもの言語・思考のまとめ

1 思考と言語との個体発生的発達において、私たちはここでも、それぞれの過程〔思考の過程と言語の過程〕の異なる根源を見出す。

2 子どもの言語の発達においては、私たちは疑いもなく、「全知能的段階」を確認することができ、同様に、思考の発達において、「前言語的段階」を確認することができる。

3 ある時点までは、それら各々の発達は、相互に独立的に、異なる路線に沿って進む。

4 ある地点において、〔言語と思考との〕2つの路線は交差し、それ以降は、思考は言語的となり、言語は知能的となる。

(ヴィゴツキー『思考と言語』第4章・第2節より)

おわりに

今回は1910〜20年代の類人猿研究と、そこから人間・子どもの思考やことばの研究に示唆するものとを論じてきた。人間と他の動物との違いはどこにあるのか、という観点から、それを大まかにまとめておこう。

①人類の学名は「ホモ・サピエンス」と呼ばれているが、そのもともとの意味は「知恵のある存在」である。ところが、ケーラーが明らかにしたように、チンパンジーにも知能が認められるのであるから、「知恵の有無」が人間と他の動物とを区別する基準とはならない。人間にはあって動物にはない知とは、どのような特徴を持つのか、と問題は立てられなければならない。

②人間と他の動物とを区別する基準は「言語の有無」にある、という考え方は古くからある。だが、ヤーキーズが明らかにしたように類人猿にも言語があること、さらには、群れをなして生活する動物はどのような種類であれ特有なコミュニケーションの手段があり、それは広い意味での「言語」と呼べるものであろう。したがって、この点でも、人間と他の動物とを区別する「言語」とはどのような言語であるのか、と問題を立てねばならない。

③上述したヴィゴツキーの2種類のテーゼのうち、それぞれ、上記①②に関連したところを引用すれば、次の2つの命題が重要となろう。

「5 類人猿は、人間には特徴的な思考とことばとの関係、それらの密接な連関を顕わにしない。チンパンジーの場合、思考とことばは、いささかも直接的に結びついていない。」

「4 ある地点において、〔子どものことばと思考との〕2つの路線は交差し、それ以降は、思考は言語的となり、言語は知能的となる。」

言いかえれば、人間と他の動物とを区別する思考は《言語と結びついた思考》であり、人間と他の動物とを区別する言語は《思考と結びついた言語》である。つまり、思考と言語との結びつきこそ、人間と他の動物を区別する明確な基準なのである。〔なお、言語学者のチョムスキーも、ヴィゴツキーと似たような命題を提起している。すなわち、その基準とは「思考と同定identified された言語」である、と。チョムスキー『デカルト派言語学』を参照。〕

次回は、類人猿に関する現代の研究から、人間とは何かについて示唆されるものを取り上げてみたい。

《今回のおすすめ本》

◯平田聡『仲間とかかわる心の進化』2013年、岩波科学ライブラリー。

〇ケーラー『類人猿の知恵試験』宮孝一訳、岩波書店、1962年〔ドイツ語の初版は1917年〕。

コメント

コメントを投稿